イベントを通じて見込み客を優良顧客に育成する方法

公開日:

:

工務店 経営

工務店経営において、「新規顧客をどう獲得し、どうリピーターやファンに育てていくか」は永遠の課題です。近年、SNSやオンライン広告の時代になっても、地域密着型ビジネスだからこそ、「体感」できるイベントの持つ力は他の追随を許しません。本記事では、工務店の現場で抱える「集客しても受注に結び付かない」「1回来たお客様とその後の関係性を築けない」といった悩みに、イベントを活用した顧客育成という観点から答えを提示します。ご自身の会社に合った実践的なイベント企画の方法から、見込み客を優良顧客に「育てる」具体策、そして一過性で終わらせないための継続的なフォロー体制や成果の可視化のノウハウまで、段階的、かつすぐに始められる形でご紹介します。「イベントって集客だけのものじゃないの?」そんな疑問をお持ちの方も、この記事を読み進めていただくことで明日からの取り組みへの具体的な一歩が踏み出せます。

顧客育成の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで

イベントを通じて見込み客から優良顧客への「成長ストーリー」を描くためには、まず工務店がイベントや顧客育成にどのような目的と役割を持たせるかを明確にする必要があります。このセクションでは、イベント活用の本質、顧客育成のプロセス、そして実際に導入を始める際の最重要ポイントを段階的に解説します。

1. 顧客育成の視点から「イベント」を再定義する

従来、工務店のイベントといえば「完成見学会」や「構造見学会」など、いかに来場者を増やして短期間で契約につなげるかが主眼でした。しかし、昨今のユーザーは「売り込み」に敏感で、強引な営業を嫌がります。重要なのは、イベントを「参加者が価値を感じ、安心感や信頼感が芽生える場」と再定義することです。顧客育成の種をまく場として、下記の2つを意識しましょう。

- 売り込み色を抑え、専門家としての知見や職人のこだわりを伝える。

- 将来リフォームや紹介にも繋がるような教育的なイベント設計を意識する。

2. 理想的な「顧客育成プロセス」を描く

そもそも「見込み客」が「優良顧客」に育つまでには明確な段階があります。下記をイメージすると効果的です。

- 潜在層(イベントで初めて興味を持った層)

- 情報収集層(参考見学やセミナーに参加)

- 比較検討層(他社も含め真剣に選択)

- 顧客化(受注・成約)

- 優良顧客(リピートや紹介に繋がるファン)

イベントは「潜在層」「情報収集層」への最初の接点です。その後のコミュニケーション設計を含めて顧客育成という長いスパンで考えることが大切です。

3. イベント企画・実施のためのステップ

実践的に始めるなら、以下5ステップを基準に計画しましょう。

- Step1:ペルソナと目的の明確化

理想の顧客像(ペルソナ)を設定し、その顧客に「どんな価値を届けたいか」という目的を定めます(例:30代子育て世帯への住宅無料相談会など)。 - Step2:イベントコンセプトと内容決め

ただ見学するだけでなく、テーマ性や体験型(DIYワークショップ、収納セミナー)を加えると集客力が上がります。 - Step3:集客チャネルと告知戦略設計

自社ホームページ、SNS、チラシ、ポスティング、地域誌など、複数媒体の組み合わせを計画的に行います。 - Step4:参加後のフォロー計画

イベント参加後のアンケート回収、メール配信、写真や動画でのレポート配信、個別相談オファーなど、つながりを絶やさない仕組み作りが不可欠です。 - Step5:振り返りと次回への改善

参加率、アンケート回答、商談化率などを数値で記録し、定期的な改善をルーティン化します。

4. よくある疑問:小規模工務店でも効果的なイベントは可能か?

「うちは大手のような大規模イベントはできない」「予算も人手も限られている」とお悩みの方もいるでしょう。むしろ少人数ならではの「顔が見える・距離が近い」というアドバンテージがあります。限定数の内覧会やOB客(既存顧客)を招いた少人数交流会が、工務店ならではの信頼醸成と顧客育成に有効です。

イベント×顧客育成:成果を最大化する具体的な取り組み

このセクションでは、「どうやって見込み客をイベントに呼び込み、当日どんな体験を提供し、終了後にどんな施策でファン化するのか」を具体的かつ手順を示して解説します。「集客→イベント本番→フォローアップ」の3段階それぞれに分け、成果の最大化を目指すアクションプランです。

1. 見込み客を「呼び込む」工夫

工務店のイベント集客では、ターゲットを明確にした「参加したくなる動機づけ」がポイントです。以下の実践例を参考にしてください。

- 限定特典(参加者限定の資料やグッズ、無料相談チケットなど)

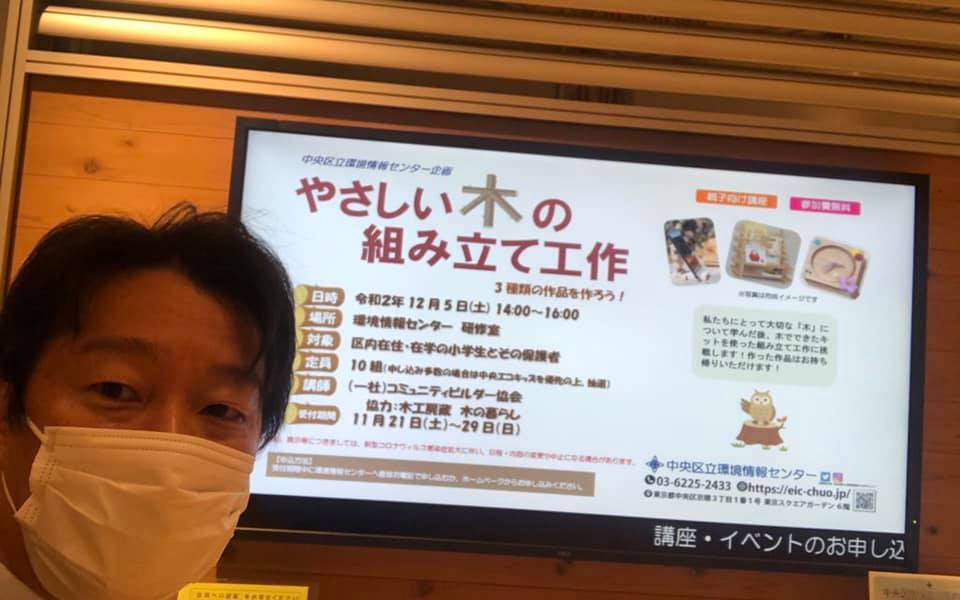

- 体験型イベント(家づくり成功者OBの体験談セミナー、親子大工体験)

- 地域性と季節感(地元食材のふるまい、季節ごとのエコ住宅実演)

- SNS・HPでのストーリー発信(スタッフの思い、現場の裏側、職人の仕事観)

小規模工務店は「緻密なターゲット設定」と「地域コミュティの信頼」を活かして呼び込みましょう。

2. イベント当日における顧客育成実践手順

「来て終わり」ではなく「体験と感情の共鳴」を演出するには、下記の5ステップが有効です。

- Step1:受付・案内で第一印象を徹底演出

笑顔・あいさつ・名刺渡しで一気に距離を縮めます。受付で簡単なアンケートを取り、参加理由を把握しましょう。 - Step2:ストーリー性を持たせた導線設計

建物案内でも、「技術」「安全」「家族の未来」と順序立てて紹介。その都度、職人やスタッフの想いを伝えることで親近感が生まれます。 - Step3:個別相談ブースの設置

疑問が生まれた場ですぐに相談できる体制が、顧客育成への接点づくりに繋がります。 - Step4:施工主自身の生の声を届ける

「実際に建てたお客様」の生の声や失敗談・成功談を披露してもらうことで、参加者の信頼度が一気に高まります。 - Step5:終了後に必ずお礼・ご案内を実施

帰り際に「本日はありがとうございました」と感謝の言葉とともに、お土産・次の相談機会の案内・アンケート依頼を行いましょう。

3. イベント後の「顧客育成」フォローアップ具体策

優良顧客へと育てるためにはアフターイベントが決め手です。参加者リストを活用した実践テクニックを3つ紹介します。

- 1週間以内に「手書きお礼状」や「写真付きレポート」を個別送付する。

- 定期的に「家づくりお役立ち情報」をメールやLINEで送る。

- OB客やイベント参加者限定の「次回イベント」の招待状を郵送。

単発の営業活動ではなく、継続的な教育・信頼を積み重ねることで、本当の意味での顧客育成が機能し始めます。

4. Q&A:イベント×顧客育成でよくある疑問に答えます

- Q:初参加者がなかなか本音を話してくれません。どうすればいい?

A:いきなり本題に入らず、雑談や子どもの話題など相手に合わせた緩やかな会話からスタートしましょう。「今日はどちらからいらしたんですか?」など、警戒心を和らげる配慮が大切です。 - Q:イベント後フォローでの失注が多いのですが?

A:成約急ぎの焦りは逆効果です。あくまで「役に立つ情報提供」と「共感」を積み重ね、「今はまだ建てられない」「家族のタイミングを見て考えたい」など顧客の気持ちに寄り添う姿勢が重要です。定期的な接点づくりを地道に続けていきましょう。 - Q:イベント運営は手間がかかります。効率化のコツは?

A:運営マニュアル化、役割分担、外部協力(地域ボランティアや業者との連携)、記録用フォーマットの整備(写真テンプレ・案内文書テンプレ)で負荷を分散できます。

イベントを継続的に成功させるための「次の一手」

一度のイベントで終わらせず、着実に顧客育成サイクルを回し続けるには、「実施→記録→振り返り→改善→再実施」というPDCA型のルーティンがカギを握ります。このセクションでは、効果測定の指標や継続的な仕掛けづくり、社内組織力の向上まで踏み込んで解説します。

1. 成功・失敗の「見える化」で次回に活かす方法

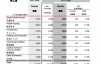

イベント成果をきちんと測り、根拠を持って改善するには、最低限以下の3つの指標を記録しましょう。

- 参加者数(予約数、実来場数、飛び込み参加含む)

- イベント後のアンケート回収率と内容(疑問・ニーズ・満足度)

- フォロー期間中の成約や次回イベント参加数

「なぜ参加率が伸びたか」「どの告知が効果的か」「参加後の動線に無理がなかったか」など、具体的な課題と成功パターンが数値で見えてきます。

2. 定期開催と顧客育成コンテンツのアイデア

短期の売上成果だけでなく、中長期の信頼づくりを目指すなら、年間スケジュールを組み立てることが重要です。実践例としては以下のような連続企画をおすすめします。

- 四季ごとの「暮らし応援セミナー」や「DIY教室」

- OB客をゲストに招いた「家づくり座談会」

- メンテナンス・断熱・収納・防災など、テーマを掘り下げたミニイベント

回を重ねることで「また来たい」「知り合いも誘いたい」と輪が広がりやすくなり、顧客育成の成果も加速します。

3. 社内体制づくりとスタッフの顧客育成意識向上

イベントの成果を最大化するためには、社内のスタッフ一人ひとりが「顧客育成」の担い手であるという意識の共有と、ノウハウの見える化が必須です。

- 定期的な「イベント振り返りミーティング」に全スタッフを巻き込む。

- イベント運営・フォローアップの成功体験を共有し、新人教育にも活かす。

- オンラインシステムやCRM(顧客管理ツール)を導入して情報を共有化する。

4. 発展形:オンラインイベントや地域連携の活用

近年は、オンライン相談会やバーチャル見学会など、新たなイベント形式も加わっています。地元商店や学校、自治体とのコラボで、地域課題解決型のイベントを開催する事例も増えています。

- Web会議ツールを活用した「家づくりセミナー」「土地探し勉強会」

- 地元企業やNPOと協力した「防災ワークショップ」、「リフォーム相談会」

- 録画コンテンツや動画レポートの配信による継続的な接点作り

イベントに新たな可能性を加えることで、これまで届かなかった層にもリーチし、顧客育成の舞台が拡がります。

まとめ

工務店が地域で永続的な信頼と成果を築くためには、単なる集客のためのイベントではなく、「お客様と共に成長する顧客育成プログラム」としてイベントを位置付けることが重要です。本記事で紹介した「事前準備」「体験の設計」「丁寧なフォローアップ」「PDCAによる効果測定」「社内でのノウハウ共有」は、すべて実践的で中小規模でも即導入できる手法です。これらを積み重ねることで、見込み客は自社理念やスタッフの人柄に共感し、やがて優良顧客や熱心なリピーターへと成長していきます。イベント活用の一歩が、強い工務店経営の基盤となり、紹介受注や新たなご縁を呼び込む未来へと繋がるはずです。まずは一つ、できるところから確実に動き出し、貴社らしい顧客育成のストーリーを一歩ずつ紡いでいきましょう。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

粗利益を最大化する!工務店の価格戦略

2025/08/20 |

多くの工務店では「思うように利益が残らない」「価格競争に巻き込まれる」「いくら受注しても忙しいだけ」...

-

-

イベントの予算を賢く管理し、費用対効果を高める

2025/08/25 |

工務店の経営者として、「集客のためにイベントを実施しているが、費用がかさむ」「どこにどれほどお金をか...

-

-

引き渡し後も安心!工務店の定期点検とメンテナンス

2025/08/25 |

工務店経営者の皆様、お客様への家の引き渡し後、どのようなサポートをしていますか?「もう終わった」と考...

-

-

住宅展示場来場者の行動を分析し戦略を練る

2025/10/15 | 工務店

工務店の経営者の皆様、顧客獲得と契約率向上は常に重要な経営課題ですね。多くの工務店様が、集客のために...

- PREV

- 事業承継税制を活用する!工務店の節税メリット

- NEXT

- 生産管理で無駄をなくす!工務店の利益を最大化