消費税・インボイス制度に備える工務店の経営戦略

公開日:

:

最終更新日:2025/09/27

工務店 経営

建設・リフォーム業界を取り巻く環境が劇的に変化する中、工務店経営者の皆さまも「インボイス制度」や「消費税」への対応が急務となっています。これらの法改正は単なる事務作業の増加だけではなく、自社の経営戦略そのものに大きなインパクトを与える要素です。「今後の売上や利益はどうなるのか?」「どのような準備をし、具体的に何から手をつければいいのか?」「きちんとした対策を講じられている競合との差は…?」──そんな疑問や不安に対し、本記事では工務店 インボイス制度と消費税、それを含めた経営戦略のポイントをわかりやすく体系的に解説します。制度の基礎から実務的な導入プロセス、経営面の具体策、そして成果を最大化する運用上のコツまで、実践的なステップごとに詳述。今すぐ取り組めるアクションプランで、御社の未来と信頼性を盤石にしましょう。

目次

消費税, 経営戦略の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで

工務店 インボイス制度は2023年10月から施行され、元請・下請取引の現場にも大きな影響を与え始めています。この変革をビジネスチャンスに転換し、適正な消費税対応と経営戦略の両立を図るためには、まず制度を正しく理解し、自社の現状を把握し、経営全体の視点で対策を講じることが重要です。このセクションでは、制度導入に必要な実務プロセス、考え方、注意点を順序立てて解説します。

ステップ1:インボイス制度の基礎を正しく理解しよう

-

インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、消費税の仕入税額控除の要件が厳格化されます。従来の「区分記載請求書」では不足していた情報(登録番号、適用税率ごとの税額明示など)が必須になりました。

-

登録していない事業者の請求書では、お客様(発注元、元請等)は消費税の控除ができません。このため、工務店の元請・下請関係や施主、協力業者との取引にダイレクトな影響が出ます。

-

「自分の工務店は登録するべきか?」「未登録のままでいるとどんなリスクがあるのか?」を明確に判断しましょう。

ステップ2:自社の消費税、課税区分・納税状況を点検

-

自社が「課税事業者」「免税事業者」のどちらに該当するのか、今一度確認しましょう。取引先からインボイス登録事業者になることを求められるケースが増加しています。

-

消費税の納付額、仕入税額控除の仕組み、自社の収益構造への影響を整理し、「インボイス取得後のシミュレーション」を必ず実施して経営計画に落とし込みます。

-

特に工事請負、リフォーム、外注比率が高い工務店は、下請業者、協力業者の登録有無をしっかり把握しておかないと、自社のコストが膨らむリスクがあります。

ステップ3:社内体制・業務フローの再設計

-

インボイスに対応した請求書の発行・受領対応が必須となります。経理担当者への教育や取引先への周知、システム改修の検討を早期に始めましょう。

-

「取引先のインボイス登録番号の管理」「控除要件を満たす証憑保存」「経理締め処理の方法変更」など、工務店特有の現場フローも再点検します。

ステップ4:経営戦略の再構築

-

消費税に関するコストがどの取引・どの部門で増減するかを明らかにし、価格設定や見積もり方法をアップデートします。

-

今後の元請下請関係、発注・受注スタンスへの戦略的な判断(「すべて登録業者でそろえるのか」「交渉による値下げ要求にどうこたえるのか」等)が大変重要です。

ステップ5:関係者への説明と交渉の準備

-

自社のインボイス制度対応方針を全スタッフ、協力業者、施主に丁寧に説明しましょう。不安や誤解を解消し、取引の「信頼」を守ることが肝心です。

-

「なぜ消費税が増加するのか」「なぜ値段を変更せざるを得ないのか」を具体的に説明することで、不必要な値下げ圧力を回避できます。

ポイントQ&A:よくある工務店の疑問

-

Q. インボイス登録をしない場合、どのようなリスクがありますか?

A. 元請や施主から「登録業者とのみ取引したい」と言われ、受注減少のリスクが高まります。値下げ要請や契約の再調整が必要になる場合も増えています。 -

Q. インボイス対応未済の下請や協力業者への支払いは?

A. 仕入税額控除(消費税の控除)ができなくなり、結果的に御社のコストが増加します。パートナーの登録状況は定期的に確認しましょう。 -

Q. 消費税還元や転嫁拒否でトラブルになったときは?

A. 公正取引委員会や中小企業庁への相談も選択肢ですが、まずは根拠を示しつつ対話・交渉で解決を目指すべきです。

工務店 インボイス制度×消費税, 経営戦略:成果を最大化する具体的な取り組み

単なる制度対応で終わらせず、工務店の競争力向上・利益最大化にどうつなげるか。ここでは、インボイス制度・消費税導入後に成果を出すための「現実的で即効性のある対策」と「長期的な経営戦略」を体系化します。特に現場の混乱を最小限に抑え、信頼される経営体制・利益体質づくりのためのアクションプランを紹介します。

ステップ6:自社とパートナーの「インボイス対応力診断」

-

まず、自社のインボイス制度対応業務の洗い直しを実施。「どの工程で、誰が、どの日付に、どんな書類が必要か」をフローチャートにして明確にします。

-

協力業者や下請先の登録有無チェックリストを月次で運用。新規契約や外注先選定時には必ずインボイス登録状況を確認します。

ステップ7:帳票・会計システムの見直しとデジタル化

-

従来の請求書フォーマット、見積書、領収証の様式をインボイス制度対応版へ変更。登録番号記載や税率区分の自動反映まで仕組みとして定着させます。

-

会計・経理システムを最新の消費税対応バージョンへアップデート。できればクラウド会計システムを活用し、証憑管理・仕訳計上・控除要件チェックを一元管理します。

-

紙管理からデジタル管理へのシフトで、検索性向上・保管スペース削減・ヒューマンエラーの減少といった副次効果も得られます。

ステップ8:現場スタッフ向け教育・定着プログラム

-

施工管理担当や営業、見積作成・契約担当など、現場に直接関与するスタッフ向けに「インボイス対応Q&A集」や「最新事例研修会」を月1回開催します。

-

「なぜ消費税をこれまでより細かく管理しなければいけないのか」「どんな場合に取引リスクが発生するのか」を、実例で学ぶことが重要です。

-

パートや短時間勤務スタッフにも分かりやすい「図解マニュアル」や動画教材の整備も有効です。

ステップ9:価格交渉・見積もり戦略の再設計

-

インボイス制度下での値引き交渉や受注単価の議論は避けて通れません。「消費税分をどこまで転嫁できるか」「値引きの根拠は何か」を明確にし、過度な値下げ要求には毅然と対応しましょう。

-

既存顧客、リピート施主、法人案件など案件特性ごとに「値付けマニュアル」を作成し、全社で共有します。

-

新規案件の見積書には必ず「インボイス対応済」「税込み価格の明示」など分かりやすい表記を盛り込み、顧客の信頼感を高めます。

ステップ10:定期的な業務監査と改善サイクルの構築

-

月次・四半期ごとに「インボイス・消費税処理業務の棚卸」「制度対応漏れの有無チェック」「関係者ヒアリング」など監査体制を整えましょう。

-

現場からの「業務負荷が増えた」「顧客からの説明に困った」といった声を営業・経理・経営の三者でレビューし、改善につなげることがポイントです。

-

定期的な会計士・税理士のチェックや、第三者コンサルの意見も活用すると、制度運用の制度疲労・形骸化を防ぐことができます。

重要Q&A:制度導入後の具体的困りごととその処方箋

-

Q. 消費税分を正しく請求しないと、どんなトラブルが起きますか?

A. 思わぬ損失発生、顧客との信頼関係悪化、税務調査での指摘などが予想されます。根拠の明示と書類の整備が不可欠です。 -

Q. パートナー業者が未登録でも取引を継続できる?

A. 取引自体は可能ですが、自社にとって仕入税額控除が効かないため「見積もりの見直し」「協力業者への支援」も必要です。 -

Q. システム入れ替え費用、誰が負担すべき?

A. 原則自社負担ですが、消費税転嫁対策補助金など行政の助成制度の活用、事業者間の相互相談で負担割合を明確にすると良いでしょう。

工務店 インボイス制度を継続的に成功させるための「次の一手」

ここでは、一度制度対応を完了した工務店がさらなる経営力アップ、持続的成長、差別化推進を実現するための応用施策を紹介します。「やりっぱなし」から「継続力と変化対応の経営」へ。工務店 インボイス制度対応が自社のブランディングや顧客満足にもつながるよう、発展的なアプローチを提案します。

ステップ11:インボイス制度対応を「強み」として発信

-

「制度をクリアした安心・信頼の工務店」として、自社ホームページ、チラシ、営業トークなどあらゆるチャネルで積極的にアピールします。

-

「インボイス制度登録済み」「消費税法規完全対応」のロゴやキャッチコピーを導入し、顧客の安心材料にしましょう。

ステップ12:協力業者・下請先の育成と連携強化

-

取引先向け勉強会や情報共有会を定期的に開催し、「登録未済業者をどうサポートするか」「見積もりや請求書の標準化」など、業界全体の底上げをリードできます。

-

長期的な協力関係をつくるために「インボイス制度対応ガイドライン」を作成し、共通の業務水準を定めましょう。

ステップ13:ブランディングと顧客満足度向上の機会に

-

エンドユーザー(施主)向けには「安心して依頼できる工務店」「法令順守で取引もトラブルレス」といったポジティブメッセージを強調します。

-

消費税やインボイス制度に関する顧客疑問を「Q&Aリーフ」「ウェブFAQ」などで随時分かりやすく情報発信。相談対応の充実がリピーター獲得につながります。

ステップ14:制度・税制改正への情報感度を高めておく

-

インボイス制度も将来的に運用見直しや新たな要件追加があり得ます。最新情報をキャッチし、変更点や新ルールにも柔軟に対応しましょう。

-

所属団体や専門士業との定期的な情報交換、関係行政へのアンテナ張りが安定経営の鍵となります。

ステップ15:財務・業績管理の高度化と持続可能経営

-

消費税ほか間接税コストの推移、サプライチェーン全体の業務効率や利益率を定期モニタリングし、経営数値を「見える化」します。

-

インボイス対応状況や経理負荷、コスト変動、未収リスクなど、「経営ダッシュボード」に集約して、次の一手をスピーディーに打てる体制を形成します。

発展型Q&A:未来志向の課題と対応策

-

Q. インボイス制度のデジタル化推進で、中小工務店も取り残されないためには?

A. 業界団体・地域ネットワーク等の支援制度を活用し、段階的にクラウド化・IT化を進めましょう。 -

Q. インボイス制度対応が直接「経営戦略」にどう役立つ?

A. 法令遵守やコスト管理能力、新しい取引慣行への適応力が、顧客・協力会社からの信頼向上、ひいては案件・利益獲得競争力の源泉となります。 -

Q. 制度運用が定着しにくい現場には、どんな工夫が有効?

A. 各現場の実務者、パート・アルバイトの意見も吸い上げてマニュアル刷新や現場主導の改善サイクルを設けると定着率が上がります。

まとめ

工務店 インボイス制度への対応は、単なる事務処理の変化ではなく、今後の経営戦略や企業価値そのものに大きなインパクトを与えます。本記事でご紹介した通り、基礎理解から実務の手順、スタッフ教育や伝達、具体的な取引戦略、さらには業界への訴求やデジタル化推進まで、段階ごとに手を打つことが重要です。一歩ずつ丁寧に対策を進めることで、現場の混乱を防ぎ、顧客・協力業者からの信頼獲得、さらなる差別化にもつながります。今こそ、工務店 インボイス制度を「事務対応」から「強みの源泉」へと昇華させ、未来への布石を打ちましょう。着実な一歩が、御社の持続的な成長と業界の安心を築きます。ぜひ今日から具体的アクションを始め、進化し続ける経営体制を目指してください。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

売上高を増やす!工務店の営業戦略

2025/08/20 |

工務店経営を取り巻く環境は年々厳しくなっています。「利益改善」が叫ばれる中で、どのように「売上高」を...

-

-

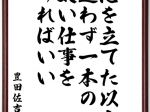

工務店 経営 豊田佐吉とお盆

2023/08/08 |

今では世界で知らない人は まずいないでしょう「TOYOTA」。 その創業者である豊田佐吉氏(...

-

-

ZEH補助金を活用!工務店の利益を増やす家づくり

2025/07/17 |

近年、住宅業界を取り巻く環境は急速に変化しており、工務店にとって「利益率の低下」「顧客の獲得競争」「...

-

-

無駄をなくす!工務店のコスト削減で利益を増やす方法

2025/10/02 | 工務店

工務店経営は、常に変化する市場、高騰する資材価格、そして人材確保といった様々な課題に直面しています。...