現場作業効率を上げる!工務店の利益UP術

公開日:

:

工務店 経営

工務店経営の中で、多くの経営者様が「利益の伸び悩み」や「現場の非効率さ」に悩んでいらっしゃいます。材料費や人件費の高騰、納期厳守へのプレッシャー、無駄の多い現場作業。その現状を変え、持続的な利益改善を実現するには、具体策が必要です。本記事では、現場作業を起点に利益改善へと繋げる実践的な手法を、分かりやすく段階的にご紹介します。「我が社ではどこから始めればいいのか?」「今すぐできる具体的な手順は?」「成果が見えない現実をどう打破する?」こうした疑問に共感し、経験豊富な視点で具体策をご提案。読み終えたとき、利益改善に向けた新たな一歩を確信し、自信を持って現場を変えられる内容となっています。

現場作業の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで

利益改善のための第一歩は、現場作業の現状把握から始まります。「問題がどこにあるのか分からない」「どこから手を付けていいのか迷う」。そんな悩みを払拭するために、ここでは基礎的な土台作りと、すぐにでも実行できる導入手順をご紹介します。

1. 現場作業のムダをあぶり出す:現状把握の方法

- 現場で実際に発生している作業の流れを「工程ごと」「人ごと」に分けて観察します。

- 現場担当者や職人へのヒアリングを週1回実施。無駄な待ち時間・重複作業・準備不足のポイントを洗い出しましょう。

- 客観的な視点で「なぜこの作業が発生しているのか」「他に効率的なやり方は?」と常に自問し、チェックリストにまとめていきます。

2. シンプルな作業フロー図を活用しよう

- ホワイトボードや作業日誌を活用し、現場作業の流れをA4用紙1枚に図解します。

- 現状の作業フローの各段階で「誰が・何を・どの順で」行っているかを明確に可視化します。

- 管理者・職人全員でフロー図の見直し会議を行い、「非効率」な部分を全員で共有しましょう。

3. 基礎の5S活動を徹底する(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)

- 現場の整理整頓から徹底するだけで、作業ミスや材料の紛失を大幅に減らすことができます。

- 週1回の5Sパトロールを設定し、担当者が写真や記録を残すルールを作ります。

- 「物を探す時間を減らす」「安全な動線を確保する」といった狙いをチームで明確にし、全員参加で推進。

4. 朝礼・終礼で「作業の見える化」を実行

- 毎朝・毎夕、現場全体の作業予定を共有し、作業担当の割り振りと安全確認を実施します。

- 「昨日の振り返り」「今日の目標」「疑問点の共有」を短時間で行うことで、計画的な現場作業が定着します。

5. IT・デジタルツールの導入で情報伝達を最適化

- スマートフォンやタブレットで工程表や図面、資料を常時確認できる仕組みを作りましょう。

- チャットツールやSNSで、急な指示変更や質問もスムーズにやりとりし、待ち時間・伝達ミスを防ぎます。

- 無料で使えるアプリ(LINE WORKS、Googleカレンダー等)からスタートし、小規模な改善から段階的に導入します。

【実践ポイント】

- 「すぐできる小さな改善」から始めることで改革が定着しやすく、大きな現場作業の変革へつながります。

- 改善は一度で終わらせず、「気付き→共有→改善→検証」のサイクルを継続しましょう。

よくある疑問Q&A

- Q. 現場メンバーが非協力的で改善が進みません。

A. まず「できていること」をしっかり認めることが信頼を生みます。「目に見える成果」を小さくても共有し、現場の声を取り入れて改善案を提案。自分ごと化を促すことで前向きな参加を得やすくなります。 - Q. 作業のムダが把握しきれません。

A. 第三者目線を意識するか、一度外部の専門家や同業の友人などに現場チェックを依頼すると「気付き」が得られます。第三者チェックリストの導入も効果的です。

利益改善×現場作業:成果を最大化する具体的な取り組み

現場作業の土台が固まった方は、いよいよ”利益改善”を強く意識したプロジェクト管理へステップアップしましょう。ここでは、実際に現場利益率を向上させるアクションを細分化し、成果が見える具体策に落とし込んでご提案します。

1. 重点工程の「見直し」と「標準化」

- 現場作業の中でも工数やコストが集中する工程(たとえば基礎、木工事、仕上げ等)を絞り込み、現地視察と複数仕様の比較検討を行います。

- ベテランと新人の作業時間差を「見える化」し、事例ごとに最良の手順書・チェックリストを作成します。

- 標準化が浸透すると、属人的なバラツキが減り、「誰がやっても同じ品質・効率」が確保でき、コストと利益改善に直結します。

2. 材料の一元管理・適正発注でコスト削減

- 材料・工具の在庫管理を徹底し、「発注しすぎ」「ダブり発注」「余剰在庫」を見直します。

- サプライヤーとの見積条件や納期を比較し、必要数量とタイミングが的確な発注リストを作成。

- 現場で材料が不足した場合は即座にフォーマット化した記録を残し、原因分析→次回の発注改善に活かします。

3. 職人単価と外注費の最適化

- 各職人の作業ごとの工数・単価を年度初めに一度集計。「誰にどれだけ払っているか」を現場別に一覧管理。

- 評価基準を明確にし、「高いパフォーマンスへきちんと報いる」形にすると、優秀な人材の定着と歩留まり向上へ効果的です。

- 外注依存が強すぎる場合、自社職人化またはグループ連携も検討しましょう。

4. 工程管理ソフトやITツールで”見える利益管理”を実現

- 無料/有料を問わず、工程管理アプリや利益シミュレーションツールの導入で「どの現場で利益が出ているか」「どこでロスしているか」をリアルタイムに可視化します。

- 現場ごとに進捗・収支をデータで一元管理できることで、勘や経験に頼らない利益改善が可能になります。

- 最初はシンプルな表計算やExcelマクロからスタートし、実情に合ったシステムを順次アップデートすると継続しやすいです。

5. 現場ごと「振り返り会議」で改善PDCAを仕組み化

- 工期ごと、もしくは完工直後に「実際に何がうまくいったか/つまずいたか」を関係者全員で見える形で共有します。

- 改善アイデアは1つでも現場に反映。定期的にPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回すことで小さな利益改善を積み重ねます。

- 成功事例、失敗事例を社内マニュアルやQ&A集として蓄積し、全現場で活用しましょう。

FAQ:現場作業と利益改善に関するよくある質問

- Q. 現場作業の効率化でどれくらい利益が変わりますか?

A. 作業フロー見直しや材料管理の徹底によって、現場ごと5〜15%以上のコストダウンも珍しくありません。同じ受注数でも年間利益に大きな差が出ます。 - Q. アナログな管理方法でも十分改善できますか?

A. まずは現場の「見える化」や定期的な振り返りといった基礎の徹底だけでも効果は実感できます。徐々にデジタルツールを加えると更に飛躍が狙えます。 - Q. 職人単価を下げるしか利益改善はできないのですか?

A. 単なる単価交渉だけでなく、効率化、標準化、人材定着による生産性向上と併用することが肝要です。結果的に「より低コスト・高品質・高い満足度」が両立します。

利益改善を継続的に成功させるための「次の一手」

一時的な利益改善から「持続可能な成長」へ。現場改革を社内文化へ根付かせるための応用策や、効果測定・継続的改善のポイントをお伝えします。

1. 個人・チームごとのKPI(重要業績評価指標)を設定

- 工務店現場ごと・月度ごとに利益率や作業効率向上など数値目標を明確化し、個人別・チーム別にKPIを設けます。

- 「どれだけ利益改善できたか」を定期的に見える化し、それに対して褒賞やフィードバックを行い、現場全体の士気向上を促します。

- 目標未達時の「振り返り」も必須。うまくいかなかった原因を数値や行動で明確化すると、次回に活かせます。

2. 継続的学習と技術革新を日常業務へ組み込む

- 外部講師の勉強会や現場見学会、オンライン学習など、”新しい知識・ノウハウを常に吸収する場”を積極的に全社員へ提供しましょう。

- 最新の施工技術や業界動向を情報共有し、現場作業や材料選定、工程管理へ反映。

- 毎月「1つの新しい改善案」を社内で公募し、実験的な導入→社内展開の仕組みを作るとイノベーションが加速します。

3. 成果の社内共有とナレッジ化

- 現場単位・個人単位で「成功事例」「改善テクニック」「トラブル回避策」を共有し、短時間の報告・情報交換会を月2回以上開催します。

- ナレッジ(知識・経験)をスタッフ全員が活用できるデータベースを整備し、事例ごとの検索性を高めましょう。

- 「属人化」を防ぐため、誰が見てもすぐ分かるマニュアル化を徹底します。

4. 利益改善の成果測定とフィードバック

- 現場ごと、月度ごとに「利益率」「工程遅れ率」「材料廃棄率」などのデータを定期的に集計し、成果を見える形で全員へフィードバック。

- ポジティブな成果(利益率向上、現場作業効率化)は積極的に称賛し、課題点は解決策と合わせて提案——「できている・できていない」が曖昧にならない運営を意識します。

- 問題点・課題が出た場合はスピーディーに「責任者」を決め、改善策実行までのフォロー体制を作ります。

5. 工務店全体のビジョン・価値観と連動させる

- 利益改善は、単なる数字の追求だけでなく、「当社はお客様のためにどんな価値を提供したいか」「現場作業をどう進化させ社会に貢献したいか」というビジョンと直結させましょう。

- 経営層が現場や社員と対話し、効果的な経営指針を言語化・共有することでチーム一丸のムードが形成されます。

- 現場ベースの改善とビジョンを融合することで、離職率低下や顧客満足度アップなど「数字以上の成果」も期待できます。

時代に即した柔軟な利益改善サイクルへ

- ムダな固定概念や旧来のやり方に縛られず、常に「現場起点」で現状を見直す視点が鍵です。

- 現場作業と利益改善は「一度やれば終わり」ではありません。新しい技術・トレンド・社会変化に合わせて、柔軟にサイクルを回し続ける事が大切です。

FAQ:継続的な改善・評価・社員教育について

- Q. 継続的改善が途中で息切れしない仕組みは?

A. 成果事例の表彰、定期的な社内発表会、小さな目標設定と達成による成功体験の共有が有効です。数値だけでなく現場作業の「小さな変化」をすくい上げて承認しましょう。 - Q. 利益改善を数字以外で実感するにはどうすれば?

A. 顧客アンケートや社員の定着率、現場トラブルやクレーム減少件数など、”現場の雰囲気”も定性的な指標として重視することで成果を感じやすくなります。

まとめ

利益改善と現場作業効率化は、工務店経営を持続的かつ強固にする両輪です。本記事でご紹介した「現状把握」「5S徹底」「工程見直し・標準化」「IT活用」「KPI設定・成果の見える化」「継続的な社内共有」——これらを一つずつ丁寧に実践することで、無駄が減り、利益率が目に見えて向上しやすくなります。また、経営理念と現場力を融合させることでチームの一体感も高まり、顧客満足と人材定着にも効果を発揮します。はじめは小さな一歩でも、積み重ねが大きな成果と自信につながります。ぜひ今日から現場でできることを行動に移し、さらなる利益改善のサイクルを動かし続けてください。工務店経営に新たな可能性が広がることを心から応援しています。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

イベント開催で新規顧客獲得!工務店のノウハウ

2025/09/18 |

工務店を取り巻く市場環境は近年大きく変化しており、「新規顧客がなかなか獲得できない」「リピーターが増...

-

-

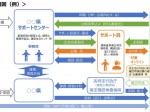

工務店 経営 国交省、来年の改正法についてサポートセンターを設置

2024/11/19 |

国土交通省は、2024年11月1日より「建築士サポートセンター」を全国各都道府県に設置し、2025年...

-

-

現場の熱中症対策を徹底!工務店の安全管理

2025/10/09 |

工務店の現場においては、安全衛生への取り組みがますます重視されています。特に夏場になると、現場作業に...

-

-

減価償却費を理解する!工務店の税金対策と利益計画

2025/08/21 |

工務店経営では、利益がなかなか伸びない、税金負担が重い、という悩みは多くの経営者が一度は直面します。...