構造見学会で安心感を!工務店の信頼を高める見せ方

工務店経営者の皆様、家づくりの道のりは、お客様にとって人生最大のイベントの一つであり、同時に多くの不安が伴うものです。「本当に手抜き工事はないの?」「予算内で品質は保たれるの?」「見えない部分は大丈夫なの?」といった疑問や懸念は尽きません。完成した美しい家を見るだけでは、その根幹となる「品質」や「安全性」を十分に理解していただくことは難しいのが現実です。このような顧客の不安を解消し、工務店としての信頼性を確固たるものにするために、構造見学会というイベントは極めて有効な手段となります。建物の構造部分、つまり家づくりの「ありのまま」を見せることで、お客様は工務店の技術力、誠実さ、そして品質へのこだわりを五感で感じ取ることができます。この記事では、構造見学会を単なる内覧の機会としてではなく、お客様との信頼関係を築き、受注に繋げるための重要なイベントとして最大限に活用するための、実践的かつ具体的なハウツーを詳細にご紹介します。この記事を読むことで、あなたは以下の疑問への答えを見つけ、構造見学会を成功させるための具体的なアクションプランを手に入れることができるでしょう。どのように計画し、告知すれば集客できるのか? 当日、お客様に何を、どう見せれば「安心」してもらえるのか? イベント後のフォローアップで、見学会を契約にどう繋げるのか? これらの疑問を解消し、あなたの工務店の信頼を一段と高めるお手伝いができれば幸いです。

構造見学会の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで

工務店にとって、信頼獲得と安心感の醸成は事業継続の生命線です。お客様は完成した家のデザインや間取りだけでなく、「どのように造られているか」に強い関心を寄せています。特に、過去の建築トラブルや品質問題に関するニュースは、お客様の不安を煽る一因となっています。このような状況下で、構造見学会はまさに打ってつけのイベントです。現場のありのままをお見せすることで、「見えない部分も手を抜かない」というメッセージを強く打ち出すことができます。ここでは、構造見学会というイベントを成功させるための実践的な導入戦略について、ステップバイステップで解説していきます。

ステップ1:構造見学会の目的を明確にする

どのようなイベントにも言えることですが、まずは目的を明確にすることが成功の第一歩です。「なんとなく開催する」のではなく、「なぜ、今このタイミングで構造見学会を行うのか」を具体的に定義しましょう。例えば、「契約前の見込み顧客に安心していただくため」「自社の耐震・断熱工法の優位性を伝えるため」「現場の整理整頓状況を見せ、品質管理レベルを知っていただくため」など、具体的な目的を設定します。この目的によって、集客方法や当日の見せ方、説明の重点が変わってきます。

ステップ2:最適なタイミングと場所を選ぶ

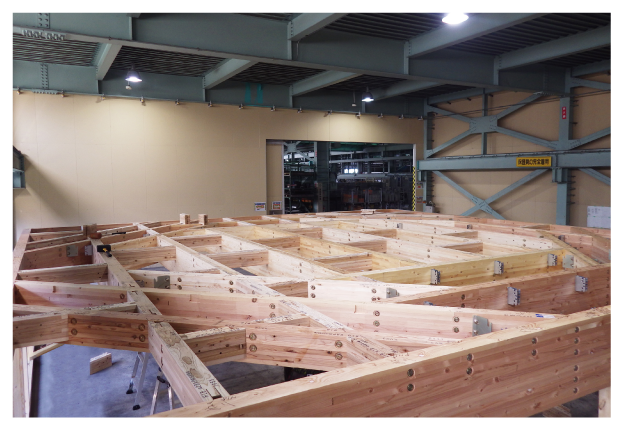

構造見学会に最適なタイミングは、建物の構造体が完全に組み上がり、筋交いや金物、あるいはパネル工法であればパネルの固定が確認でき、その後断熱材が充填される前の段階です。この時期であれば、基礎から立ち上がった土台、柱、梁、桁、そして屋根の下地まで、建物の骨組み全体をクリアに見せることができます。場所については、可能であれば見込み顧客層のニーズに合った、あるいは多くの方がアクセスしやすい場所を選ぶと良いでしょう。しかし、構造見学会の性質上、進行中の現場で開催することになるため、基本的にはその時々に仕上がっている現場の中から最適な物件を選ぶことになります。オーナー様にご理解とご協力をお願いすることが不可欠です。オーナー様への丁寧な説明と、イベント開催後の工事への影響を最小限に抑える配慮を忘れてはなりません。

ステップ3:ターゲット顧客を設定し、集客計画を立てる

誰に向けて構造見学会を行うのかを明確にします。漠然と「家づくりを考えている人」とするのではなく、「契約前の段階で、工法や品質に不安を感じている人」「他社と比較検討中で、信頼できる工務店を探している人」など、より具体的なターゲット像を描きます。ターゲットが明確になれば、効果的な集客戦略を立てることができます。

具体的な集客方法

- 自社Webサイト・ブログ: イベント告知ページを作成し、目的、日時、場所(詳細住所は予約者に個別連絡など)、見どころ、参加申し込み方法を明記します。過去のイベント開催記事や、構造に関するコラムなどと連携させると効果的です。

- SNS: Facebook, Instagram, X(旧Twitter)などで告知します。特にInstagramは、建築現場の写真が映えるため効果的です。現場の進捗写真や、見学会準備の様子などを随時投稿し、お客様の興味を引きます。ライブ配信で現場の一部を見せるというイベントも企画できます。

- 折り込みチラシ・地域情報誌: ターゲット層が多く住む地域に対して、イベント告知の折り込みチラシを配布します。地域情報誌への掲載も、特にローカルな工務店にとっては有効な手段です。

- DM・ニュースレター: 過去に資料請求をした方や、相談会に参加した見込み顧客に対し、構造見学会の案内を送付します。これは確度の高い見込み顧客に対して効果的です。

- 既存顧客からの紹介: 過去に建築されたOB施主様に、友人や知人を紹介していただくようお願いするのも良い方法です。OB施主様の口コミは、工務店への信頼性をさらに高めます。

- ポータルサイト・イベント告知サイト: SUUMOやHOME’Sなどの住宅系ポータルサイトのイベント情報欄に掲載したり、地域のイベント告知サイトを利用したりします。

集客告知には、「なぜ構造見学会に参加する必要があるのか」というお客様のメリットを明確に伝えることが重要です。「耐震性・断熱性の秘密がわかる」「手抜き工事を見抜くポイント」「担当者に直接質問できる」など、具体的な訴求ポイントを盛り込みます。

ステップ4:万全な準備と安全管理

構造見学会は工事中の現場で行うため、安全管理が最も重要です。参加者やスタッフの安全を確保するために、以下の準備と対策を徹底します。

- 清掃と整理整頓: 現場は常にきれいに整理整頓されている必要があります。これは安全のためだけでなく、工務店の品質管理レベルをお客様に示す重要な機会でもあります。

- 通路の確保と表示: 見学会の誘導ルートを確保し、危険箇所には立ち入り禁止などの表示を設置します。

- 安全装備の準備: ヘルメットの着用を義務付け、必要であればスリッパや手袋なども用意します。

- 保険への加入: 万が一に備え、イベント中の事故に対応できる保険に加入しているか確認します。

- トイレ、休憩場所: 長時間滞在する参加者のために、仮設トイレや簡単な休憩場所を設置できると親切です。

- 説明パネル・資料の準備: 構造部材の種類、工法、断熱仕様、使用する金物など、見どころを分かりやすく説明するためのパネルや資料を用意します。専門用語は避け、初心者にも理解できるよう工夫します。

Q&A:構造見学会の導入に関する疑問

Q1: 構造見学会は、すべての現場で開催すべきですか?

A: すべての現場でなくとも構いませんが、積極的に開催をお勧めします。特に、標準仕様の品質レベルを示すのに最適な、またはお客様からの問い合わせが多いエリアの現場を選ぶと効果的です。ただし、オーナー様のご理解とご協力が不可欠ですので、事前に十分に説明し、許諾を得てください。

Q2: 平日でも開催するメリットはありますか?

A: 平日は働いているお客様が多いですが、土日に来られない方や、より落ち着いた雰囲気で見学したい方のために開催する価値はあります。特に、自営業の方や時間的に余裕のある方にとっては有効な機会となります。プライベート感を重視し、完全予約制とするのが良いでしょう。

Q3: 集客目標はどのように設定すれば良いですか?

A: 過去のイベント実績があればそれを参考にします。初めての場合は控えめに設定し、徐々に目標を上げていくと良いでしょう。重要なのは数だけでなく、ターゲット顧客がどれだけ集まったか、そしてその後の商談に繋がったかという質です。集客目標は、最終的な受注目標から逆算して設定することも考えられます。

このセクションでは、構造見学会というイベントを planning する基礎の基礎から、実践的な集客、そして最も重要な安全管理に至るまでを解説しました。次なるセクションでは、いよいよ当日の運営と、お客様に「安心感」と「信頼」を最大限に伝えるための具体的な「見せ方」について深掘りしていきます。

イベント×構造見学会:成果を最大化する具体的な取り組み

構造見学会というイベントを成功させるかどうかは、当日の運営と、お客様への「伝え方」「見せ方」にかかっています。単に構造体を見てもらうだけでなく、お客様が持つであろう潜在的な不安や疑問を解消し、「この工務店なら安心して任せられる」という確信を持ってもらうことが重要です。ここでは、構造見学会の成果を最大化するための具体的な取り組みについて、ステップ形式でご紹介します。

ステップ5:当日のスムーズな運営体制を築く

イベント当日は、参加者が快適に、そして安全に見学できるよう、スムーズな運営が求められます。受付、案内、説明、質疑応答、そして見学後のフォローアップまで、役割分担を明確にしておきましょう。

- 受付: 参加者リストとの照合、記名(必要であれば)、ヘルメットやスリッパの貸し出し、簡単な注意事項の説明を行います。

- 案内と誘導: 危険箇所を避けるため、あらかじめ決めておいたルートで案内します。一方通行にしたり、案内役が先導したりするとスムーズです。

- 説明員の配置: 構造や工法、断熱など、各ポイントで説明を担当するスタッフを配置します。専門知識があり、かつ分かりやすい言葉で説明できる人材を選びます。

- 休憩・商談スペース: じっくり話を聞きたいお客様のために、現場の近くに設けた仮設テントや事務所などで、休憩・相談スペースを用意しておくと良いでしょう。

ステップ6:安心感を醸成する「見せ方」と「伝え方」

構造見学会の最大の目的は、お客様に安心感を提供し、信頼を勝ち取ることです。そのためには、ただ構造を見せるだけでなく、意図的に「伝えるべきこと」を、お客様が理解しやすい形で示す必要があります。

具体的な「見せ方」のテクニック

- 現場の整理整頓レベルを見せる: 現場が整理整頓され、清掃が行き届いていることは、そのまま工務店の品質管理レベルに直結します。「現場がきれいなところは、仕事も丁寧」というメッセージを無言で伝えることができます。

- 構造材と継ぎ手の解説: 使用している構造材の種類(集成材か無垢材かなど)や、強度を高めるための特殊な継ぎ手、金物工法などを具体的に解説します。「なぜこれを使っているのか」「これで何が安心なのか」を明確に伝えます。

- 耐震・制震・断熱対策の説明: 筋交い、構造用合板、制震ダンパー、断熱材の種類や充填方法など、性能に関わる部分を重点的に説明します。可能であれば、サンプルなどを用いて視覚的に分かりやすく示します。例えば、断熱材の充填漏れがないことを実際に確認してもらうことも重要です。

- 配管や配線の丁寧さを見せる: 完成すれば隠れてしまう給排水管や電気配線などのインフラ部分の施工を見せます。配管ルートの整理、固定の仕方など、「見えない部分の丁寧さ」をアピールすることで、お客様は工務店の誠実さを感じ取ることができます。

- 使用する金物の品質を示す: 構造計算に基づいて使用されている金物一つ一つの役割や、錆びにくさなどの品質について説明します。地味な部分ですが、家の強度を支える重要な要素です。

- 写真・パネル・模型の活用: 見学会ではすべての工程を見ることはできません。基礎工事や上棟時の写真、構造計算書の一部、断熱材のカットサンプル、あるいは家の立体構造模型などを展示し、多角的に理解を深めてもらう工夫をします。

- 職人の声を紹介する(可能であれば): もし現場に適材適所の職人がいれば、簡単な自己紹介や、その家の施工で特にこだわっている点などを話してもらうのも良いでしょう。職人の顔が見えることで、お客様はより人間的な繋がりや安心感を得られます。

具体的な「伝え方」のテクニック

- 専門用語を使わない、分かりやすい言葉で: お客様の多くは建築の専門家ではありません。難しい専門用語は避け、例え話や身近なものに例えるなど、誰にでも理解できるよう工夫します。

- お客様の疑問を引き出す: 一方的な説明ではなく、「何か気になる点はありますか?」「この部分について、もう少し詳しく聞きたいですか?」など、積極的に質問を引き出すように促します。お客様が何に不安を感じているのかを知る貴重な機会です。

- なぜその工法・材料を選んだのかを伝える: 単に「これは筋交いです」ではなく、「この筋交いは、地震の揺れによる建物の変形を防ぐために、計算に基づいてこの位置に設置しています。これにより、家の安全性が〇〇のように高まります」というように、「なぜ」と「効果」を結びつけて説明します。

- 失敗談やリスクにも触れる(正直さのアピール): すべてが完璧であるかのように見せるのではなく、家づくりにおける一般的な注意点や、かつて経験した小さな失敗談(それをどう乗り越えたか)などを話すことで、人間味と正直さを伝えることができます。「〇〇に注意しないと、後々問題が発生することがあります。だから、私たちはこのように徹底しています」というように、リスクヘッジの大切さを伝えることも信頼に繋がります。

- お客様の質問に真摯に答える: どんな小さな質問にも誠実に、正直に答えます。すぐに答えられない質問があれば、「確認して後ほどご連絡します」と伝え、必ず実行します。

- 過去の事例やOB施主様の声を紹介する: 同様の工法を採用した過去の事例や、OB施主様からの評価などを紹介することで、実績と信頼性を補強します。

ステップ7:イベント後のフォローアップを怠らない

構造見学会というイベントは、開催して終わりではありません。来場してくれたお客様への丁寧なフォローアップが、その後の商談、そして契約へと繋がる重要なプロセスです。

- お礼の連絡: イベント参加のお礼のメールやハガキを迅速に送付します。「構造見学会でのお話が、少しでもお役に立てれば幸いです」といった一文を加えます。

- アンケートの活用: 当日 collecting したアンケート結果を carefully 確認します。お客様の興味関心、疑問点、懸念事項などが把握できます。次のイベント改善だけでなく、個別のフォローアップ内容を検討する上でも貴重な情報源となります。

- 個別相談への誘導: 希望されたお客様には、個別の家づくり相談会や、他の見学会イベント(完成見学会など)への参加を gently 提案します。構造見学会での学びを、具体的な家づくりの検討へと繋げるための橋渡しを行います。

- 質問への回答: 見学会中に答えきれなかった質問や、後から寄せられた質問には、誠意をもって迅速に回答します。

Q&A:構造見学会の実施に関する疑問

Q4: 現場がきれいに片付いていない場合、見学会は避けるべきですか?

A: はい、避けるべきです。現場の整理整頓は、品質管理レベルの指標としてお客様は敏感に見ています。片付いていない現場を見せることは、不信感を与え、信頼を大きく損なう可能性があります。見学会開催を決めたら、その日程に合わせて現場の管理・清掃を徹底することが大前提となります。

Q5: 子供連れのお客様への対応はどうすれば良いですか?

A: 安全管理上、小さなお子様からは目を離さないよう、保護者に注意を促す必要があります。可能であれば、安全な場所におもちゃや絵本を用意したキッズスペースを設けると、保護者の方が落ち着いて見学できます。スタッフがお子様の相手をする体制が取れればより親切ですが、安全確保を最優先することが重要です。

Q6: 参加者が少ない場合、どのように改善すれば良いですか?

A: まず、集客方法を見直します。告知媒体は適切か、ターゲット層に届いているか、告知内容に魅力があるかなどを検証します。また、開催日時や場所が参加しやすいかどうかも検討が必要です。過去のイベント参加者にアンケートで意見を聞くのも有効です。構造見学会だけでなく、他のイベント(家づくり勉強会など)とセットで開催したり、特定のテーマ(例:断熱性能特化構造見学会)を設けるなどの工夫も集客に繋がる可能性があります。

このセクションでは、構造見学会当日の具体的な運営方法から、お客様の安心感を高めるための「見せ方」「伝え方」、そして見学会後の重要なフォローアップまでを詳細に解説しました。これらの取り組みを丁寧に実践することで、構造見学会というイベントは、単なる説明会ではなく、お客様との強い信頼関係を築くための強力なツールとなります。しかし、一度の成功に満足せず、このイベントを継続的に工務店の強みとして活かしていくためには、さらに次のステップが必要です。最後のセクションでは、イベントの効果測定と、継続的な改善、そして構造見学会を拡張するアイデアについて深掘りします。

イベントを継続的に成功させるための「次の一手」

工務店の信頼を高めるために効果的な構造見学会というイベントですが、単発で終わらせるのは非常にもったいないことです。一度の success に学び、改善を重ねることで、構造見学会はあなたの工務店の強力なブランディングツール、そして持続的な集客の柱となり得ます。ここでは、構造見学会というイベントを継続的に成功させ、さらに発展させていくための「次の一手」についてご紹介します。

ステップ8:イベントの効果を測定し、改善点を見つける

イベントの成果を客観的に評価し、次回の改善に繋げることは extremely 重要です。以下の指標を measurement し、分析を行います。

- 参加者数: 告知方法ごとの参加者数や、ターゲット顧客がどれだけ参加したかなどを測定します。

- アンケート結果: お客様の満足度、特に良かった点・改善してほしい点、構造見学会に参加して不安が解消されたか、今後の家づくりへの意欲などを detailed に分析します。自由記入欄の意見は特に貴重です。

- その後のアクション: 見学会参加者のうち、個別相談に進んだ人数、資料請求をした人数、そして最終的に契約に至った人数を追跡調査します。

- スタッフからのフィードバック: イベント運営スタッフは、お客様の生の声や反応を最も近くで感じています。説明の分かりやすさ、お客様が特に興味を示した点、困っていたことなど、スタッフからの candid な意見を収集します。

これらの結果を受けて、「集客方法で効果があったものは何か」「どの説明がお客様の心に響いたか」「どのような疑問が多く出たか」「どの部分の見せ方が不十分だったか」などを具体的に検討し、次回の構造見学会の計画に反映させます。

ステップ9:構造見学会を軸とした他のイベント連携

構造見学会で興味を持ったお客様に対して、さらに家づくりへの理解を深めてもらうために、他のイベントと連携させるのは非常に効果的です。

- 完成見学会: 構造見学会に参加したお客様が、その後に完成した建物を見ることで、骨組みが美しい住まいになるまでの過程を実感できます。「あの時の現場が、こんなに素敵な家になるんだ」というストーリーは、工務店への信頼と期待感をさらに highめます。

- OB施主宅見学会・訪問: 実際にあなたが手掛けた家に住んでいる施主様のご協力のもと、入居後の住み心地や、家づくりの感想などを直接聞ける機会を設けます。これは、お客様にとって最も persuasive なイベントの一つです。

- 家づくり勉強会・セミナー: 構造見学会で出た質問や、お客様が共通して持つであろう疑問(資金計画、土地探し、デザイン、メンテナンスなど)をテーマにした勉強会を開催します。構造以外の側面からも安心感と専門性を示すことができます。

- コンセプトハウス・モデルハウスでの構造展示: もし自社のコンセプトハウスやモデルハウスを持っている場合は、一部の壁を意図的に仕上げず、構造を見せるコーナーを常設するのも良い方法です。完成見学会とは違うタイミングで、構造に触れる機会を提供できます。

- ワークショップ形式のイベント: 例えば、構造の一部を参加者が組み立ててみる体験や、耐震に関する簡易実験など、体感型のイベントは記憶に残りやすく、楽しみながら理解を深めてもらうことができます。

これらのイベントを組み合わせることで、お客様との接点を増やし、工務店のファンになっていただく機会を創出します。「構造見学会→家づくり勉強会→完成見学会→個別相談」といったように、イベントをステップアップ形式で提供するflowを設計すると、お客様の家づくりへの関心を継続的に stimulated できます。

ステップ10:オンラインでの情報発信との連携強化

構造見学会に来られないお客様や、見学会後にもっと深く知りたいというお客様のために、オンラインでの情報発信を強化します。構造見学会というイベントで得た知見や、見せ方のノウハウをオンラインコンテンツに活かしましょう。

- 構造に関するブログ記事・コラム: 見学会でよく聞かれる質問や、お客様が知りたいであろう structural なポイント(例:「なぜこの金物が重要なのか」「断熱材の種類と効果」など)をテーマにしたブログ記事を書きます。写真やイラストを多く用いて分かりやすく解説します。

- 現場紹介動画・ライブ配信: 実際の構造現場を撮影した短い動画を作成し、YouTubeやSNSで公開します。イベントのように特定の時間に拘束されることなく、いつでもどこでも「構造」を見てもらうことができます。見学会の様子を編集して公開するのも良いでしょう。

- オンライン構造説明会: Zoomなどを利用し、オンラインで構造や工法に関する説明会を実施します。遠方のお客様や、多忙で現地に来られないお客様でも参加できます。

- 構造に関するFAQコンテンツ: 見学会で実際に寄せられた質問とその回答をまとめたFAQページをWebサイトに設置します。お客様自身で疑問を解決できるコンテンツは valuable です。

オンラインとオフラインのイベントを連携させることで、より多くのお客様に工務店の「構造へのこだわり」「 품질 への honesty 」を伝えることができます。これは、単なる 이벤트 集客にとどまらない、長期的なブランド構築に繋がります。

Q&A:構造見学会の発展に関する疑問

Q7: 毎回同じ現場で見学会は可能ですか?

A: 特定のコンセプトハウスやモデルハウスであれば可能ですが、一般的な注文住宅の建築現場では、工事の進行状況に合わせて場所が変わるのが普通です。毎回異なる現場で見学会を開催することで、お客様は様々なケースや工程を見学できます。ただし、複数の現場を年間を通して見学会会場として確保するには、お客様のご協力が不可欠です。

Q8: 小規模な工務店でも、このような多段階のイベントを企画できますか?

A: はい、規模に関わらず可能です。一度にすべてを実施する必要はありません。まずは構造見学会に注力し、ある程度のノウハウが蓄積されたら、次に繋がりやすい完成見学会や、スタッフだけで実施できるオンラインイベントなどを gradually 追加していくのが現実的です。最も 중요한のは、一つ一つのイベントを丁寧に企画・実行し、お客様との信頼関係を築くことです。

Q9: イベント開催にかかる費用対効果をどう判断すれば良いですか?

A: イベント開催にかかる直接的な費用(告知費、会場準備費、人件費など)と、そのイベントをきっかけとした問い合わせ、商談、そして最終的な契約数を比較して判断します。ただし、構造見学会は直接的な契約に繋がりにくい場合もあります。信頼感醸成やブランディングといった間接的な効果も考慮に入れる必要があります。例えば、「構造見学会に参加したお客様は、その後の商談で質問が具体的になり、契約率が高まる」といった傾向が見られれば、費用対効果は高いと判断できます。

このセクションでは、構造見学会というイベントで得た成果をmeasurement し、継続的に改善していく方法、そして構造見学会を起点とした他のイベントとの連携やオンラインでの情報発信強化について解説しました。これらの取り組みを通じて、あなたの工務店は単に家を建てるだけでなく、「安心して家づくりを任せられるパートナー」として、お客様からの信頼を盤石なものにできるはずです。

まとめ

工務店経営において、お客様の不安を解消し、確固たる信頼を築くことは最も重要な課題の一つです。構造見学会は、完成後の polished な姿だけでなく、家づくりの根幹である構造部分をお客様に直接お見せできる invaluable なイベントです。この記事では、構造見学会を成功させ、お客様に安心感を提供し、工務店の品質と誠実さを伝えるための実践的なステップをご紹介しました。イベントの目的設定から、最適なタイミングと場所の選定、効果的な集客方法、万全な準備と安全管理、そして何よりお客様の心に響く具体的な「見せ方」と「伝え方」。これらを丁寧に実行することで、参加者は「見えない部分も手を抜かない」というあなたの強い意志と、確かな技術力を肌で感じ取り、深い安心感を得られるでしょう。さらに、構造見学会というイベントで得た成果を measure し、改善を重ね、完成見学会や家づくり勉強会といった他のイベントと連携させることで、お客様との関係性を strengthen し、長期的なファン獲得と受注 increase に繋げることができます。オンラインでの情報発信と組み合わせれば、より幅広い層に আপনার コミットメント を伝えることも可能です。今日から、まずは一歩踏み出し、構造見学会というイベントの計画を具体的に始めてみてください。この記事で提示した具体的なアクションプランを参考に、あなたの工務店の信頼性と brand value を高め、お客様のより良い未来を築くお手伝いをしていきましょう。継続は力なり。一つ一つのイベントを丁寧に実行し、学びを次に活かしていくことで、あなたの工務店は unwavering な信頼を得られるはずです。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

雑費を徹底削減!工務店の経費見直し術

2025/08/22 |

工務店の経営現場では、見過ごされがちな“雑費”が経費全体に大きな影響を与えているケースが多く見られま...

-

-

決算書から経営課題を発見!工務店経営者のための財務分析

2025/07/23 | 工務店

工務店経営者の皆様、日々の現場采配や資金繰り、人材育成と、頭を悩ます課題はつきないかと思います。特に...

-

-

顧客維持率を向上させる!工務店の戦略

2025/06/19 | 工務店

工務店経営者の皆様、日々の経営、本当にお疲れ様です。激化する住宅市場において、新規の顧客獲得がますま...

-

-

組織文化を醸成する!工務店の成長戦略

2025/07/11 |

近年、工務店業界では激化する競争環境や人材不足、顧客ニーズの多様化といった課題が深刻に受け止められて...