大地震から家族と家を守る!後悔しない「制震・免震構造」で安心の家を建てる

公開日: : 家づくりのお役立ち情報

マイホーム計画中のあなたへ。住宅ローンを組んで建てる大切な家だからこそ、ご家族の安全が一番ですよね。特に地震国日本では、いつ来るかわからない大地震への備えは不可欠です。制震・免震構造という言葉は聞くけれど、具体的にどんな効果があるの?費用は?本当に必要?そんな疑問をお持ちではありませんか?この記事では、小学生のお子さんを持つ30~50代の女性に向けて、地震の揺れから家族を守る「安心の家」を実現するための制震・免震構造について、基礎から選び方、費用まで、専門用語をかみ砕いて分かりやすく解説します。

目次

- 大地震から家族を守る!「安心の家」に不可欠な耐震・制震・免震構造の基礎知識

- ご家族に最適なのはどれ?制震構造と免震構造のメリット・デメリットと選び方

- もう迷わない!後悔しない「安心の家」を実現するためのコストと注意点

- まとめ:未来も安心の家づくりへ

大地震から家族を守る!「安心の家」に不可欠な耐震・制震・免震構造の基礎知識

日本は地震大国。なぜ「安心の家」に揺れ対策が必要なの?

「いつかマイホームを」そう考え始めた時、真っ先に頭をよぎるのは、家族みんなが安全に、そして安心して暮らせる家であることではないでしょうか。特に、ここ日本は世界有数の地震大国。阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして近年も能登半島地震など、私たち日本人にとって地震は避けて通れない自然災害です。テレビで報道される被災地の様子、倒壊した家屋、避難生活を送る方々の姿を見るたびに、胸が締め付けられる思いがしますよね。小さなお子さんを持つご家庭なら、「もし、子どもたちが家にいる時に大きな地震が来たらどうしよう」「家族がバラバラの場所で被災したら…」と、不安に感じるのはごく自然なことです。

住宅ローンの返済期間を考えれば、せっかく建てた大切な家が数十年後に起こるかもしれない大地震で大きな被害を受け、住み続けられなくなるような事態は避けたいもの。家具の転倒による怪我のリスク、建物の損傷による大規模な修繕費用など、経済的な負担も計り知れません。だからこそ、これから建てる家には、ご家族の命と財産をしっかり守るための、地震の揺れへの備えが不可欠なのです。そこで注目されるのが、従来の「耐震構造」に加え、「制震構造」や「免震構造」といった新しい技術を取り入れた「安心の家」づくりです。

「耐震」だけでは不十分?まずは地震対策の基本を知ろう

地震対策と聞いて、まず思い浮かぶのが「耐震」ではないでしょうか。耐震構造とは、建物の柱や梁、壁などを強く頑丈にすることで、地震の揺れに耐えうるように設計された構造のことです。建築基準法で定められた最低限の耐震基準を満たした建物は、震度5強程度の揺れでは倒壊せず、大規模な震度6強~7の地震でも、建物が完全に潰れることはないように設計されています。これは、私たち家族の命を守る上で非常に重要な基準です。

しかし、耐震構造には一つの限界があります。それは「建物の揺れを抑えることはできない」という点です。耐震構造の家は、地震のエネルギーを建物全体で受け止め、その揺れに耐えることで倒壊を防ぎます。そのため、内部では激しく揺れ、家具の転倒や壁のひび割れ、建物のゆがみなどが起こる可能性があります。特に繰り返し発生する余震や、長周期地震動と呼ばれるゆっくりとした大きな揺れに対しては、耐震構造だけでは建物の構造部分に大きなダメージが蓄積し、倒壊に至る危険性もゼロではありません。そこで、この「揺れそのもの」をコントロールする技術として、「制震」や「免震」が注目されているのです。

揺れを「吸収」する制震構造とは

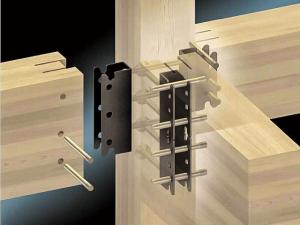

制震構造は、地震の揺れを「吸収」することで、建物の変形や損傷を軽減する仕組みです。建物の骨組みの中に「制震ダンパー」と呼ばれる特殊な装置を組み込みます。このダンパーが、地震の揺れのエネルギーを熱エネルギーなどに変換して吸収する役割を果たします。まるで車のサスペンションのように、揺れをグッと抑え込んでくれるイメージです。

制震ダンパーは、壁の中や柱・梁の間など、建物の要所に設置されます。地震が発生すると、建物が揺れて変形しようとする動きを、ダンパーが抵抗して吸収することで、建物の変形量を小さくし、構造材へのダメージを軽減します。これにより、建物の倒壊を防ぐだけでなく、壁や内装材の損傷を抑え、地震後の修繕費用も少なく済む可能性が高まります。また、家具の転倒リスクも低減されるため、ご家族の安全性が格段に向上します。制震構造は、耐震構造と組み合わせることでさらに効果を発揮し、地震の揺れに強い「安心の家」を実現するための現実的な選択肢として普及が進んでいます。

揺れを「いなす」免震構造とは

免震構造は、地震の揺れを「いなす」、つまり受け流すことで、建物に揺れをほとんど伝えないようにする画期的な仕組みです。これは、建物の基礎部分と地面とを完全に切り離し、その間に「免震装置」を設置することで実現されます。免震装置には、積層ゴムやダンパー、すべり支承などがあり、これらが地震の揺れを吸収したり、建物を水平に移動させたりすることで、建物に直接揺れが伝わるのを防ぎます。

想像してみてください。地面が大きく揺れても、建物はまるで船が水に浮かぶように、ゆっくりと水平に移動するだけ。外部の震度7の激しい揺れが、建物の中では体感で震度2〜3程度にまで軽減されると言われるほどの効果を持っています。これにより、建物内部の家具の転倒リスクはほぼなくなり、構造躯体へのダメージも極めて小さく抑えられます。大地震の後も、そのまま安全に住み続けることができる可能性が非常に高いため、「長期にわたって安心して暮らせる家」を追求するご家族にとって、まさに究極の「安心の家」を実現する構造と言えるでしょう。

ご家族に最適なのはどれ?制震構造と免震構造のメリット・デメリットと選び方

制震構造のメリット・デメリットを徹底解説

マイホーム計画において、制震構造は多くのご家族にとって魅力的な選択肢です。そのメリットとデメリットをじっくり見ていきましょう。

メリット

- コストが抑えやすい: 免震構造に比べて、初期費用を比較的安く抑えることができます。数十万円から数百万円程度の追加費用で導入できるケースが多く、予算を考慮しながらも、十分な地震対策を講じたいと考えるご家庭にとって、手の届きやすい選択肢と言えるでしょう。

- 耐震構造と組み合わせることで効果を発揮: 既存の耐震基準を満たした建物に、制震ダンパーを後付けで設置することも可能です。また、新築の場合も、耐震性能を確保した上で制震ダンパーを追加することで、相乗効果によってより強固な「安心の家」を実現できます。揺れそのものを吸収し、建物へのダメージを軽減します。

- 間取りの自由度が高い: 制震ダンパーは、建物の壁や柱の内部に設置されることが多いため、間取りや設計の自由度が比較的高いのが特徴です。リビングを広く取りたい、大きな窓を設置したいなど、理想の間取りを諦めることなく地震対策を施すことができます。

- 繰り返しの地震に強い: 制震ダンパーは、一度の大きな地震だけでなく、その後続く余震に対しても継続的に効果を発揮します。繰り返しの揺れによって建物が疲弊していくのを防ぎ、長期にわたって安心して住み続けられる「安心の家」を維持するのに役立ちます。

デメリット

- 揺れを完全にゼロにはできない: 制震構造は揺れを「吸収」する技術であり、揺れそのものを完全に止めることはできません。免震構造と比較すると、建物内部の揺れは大きめになります。そのため、家具の固定など、居住空間での追加の地震対策も依然として重要です。

- 建物自体にダメージが蓄積する可能性はゼロではない: 揺れを吸収するとはいえ、建物の構造部材は少なからず揺れによる負荷を受けます。極めて大規模な地震や、長時間の揺れが続いた場合、建物の微細な損傷が蓄積する可能性はゼロではありません。

- 設置位置の制約がある場合がある: ダンパーの種類やメーカーによっては、効果を最大限に発揮するために最適な設置位置が定められていることがあります。これにより、設計の自由度が多少制限される可能性もあります。

免震構造のメリット・デメリットを徹底解説

免震構造は、究極の地震対策とも言えるその効果から、多くの注目を集めています。そのメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

- 建物内の揺れを極めて小さくする: 免震構造の最大のメリットは、建物内部の揺れを大幅に低減できることです。一般的に、外部で震度6強~7の揺れが発生しても、建物内では震度2~3程度に軽減されると言われています。これにより、地震発生時にも落ち着いて行動でき、ご家族の安全が確保されます。

- 家具の転倒リスクが大幅に低減: 建物自体の揺れが小さいため、タンスや冷蔵庫、食器棚などの家具が転倒するリスクが格段に低くなります。お子さんがいらっしゃるご家庭にとって、家屋の損壊だけでなく、室内での二次被害を防げることは、計り知れない安心感をもたらします。

- 建物の構造躯体へのダメージが少ない(資産価値維持): 建物がほとんど揺れないため、柱や梁、壁などの構造躯体への負担が非常に小さく済みます。これにより、建物の損傷を防ぎ、地震後も大規模な修繕をすることなく、そのまま住み続けられる可能性が極めて高くなります。長期的な資産価値の維持にも貢献します。

- 大規模地震後も住み続けやすい: 上記の理由から、免震構造の家は、大地震後でも安全に生活を継続できる可能性が高いです。避難所での生活を強いられることなく、大切なマイホームで平穏な日常をすぐに取り戻せることは、精神的な負担を大きく軽減します。

デメリット

- 初期費用が高額: 免震構造の最大の障壁は、その初期費用です。一般的に、従来の耐震構造と比較して数百万円から1000万円以上もの追加費用がかかる場合が多く、予算を大きく圧迫する可能性があります。高品質な免震装置や複雑な基礎工事が必要となるためです。

- 基礎工事が大掛かりになる: 建物と基礎の間に免震層を設ける必要があるため、基礎工事が非常に大規模かつ複雑になります。これは工期が長くなったり、工事費用が高くなったりする要因となります。

- メンテナンス費用や手間がかかる場合がある: 免震装置は定期的な点検が必要となる場合があり、種類によっては部品の交換やグリスアップなどのメンテナンス費用が発生することもあります。長期的にかかるコストも考慮に入れる必要があります。

- 敷地条件による制約: 免震構造は、基礎の周りにクリアランス(隙間)を設ける必要があるため、狭小地や傾斜地、地下室を設ける計画の土地などでは、設計や施工が難しい場合があります。また、隣接する建物との距離も考慮する必要があります。

あなたの「安心の家」に最適な選び方フローチャート

制震構造と免震構造、どちらがご家族の「安心の家」に最適なのか、迷ってしまいますよね。そこで、ご自身の状況に合わせて、最適な選択肢を見つけるための簡単なフローチャートをご用意しました。

Step1: 予算はどのくらい確保できそうですか?

- 予算に余裕があり、安全性を最優先したい → Step2へ

- 予算は限られているが、できる限りの地震対策をしたい → Step3へ

Step2: 地震の揺れへの懸念は非常に大きいですか?

- 揺れそのものを極力抑え、家具転倒などの二次被害も最小限にしたい → 「免震構造」が有力候補です。大地震後の生活の質を重視する方に最適です。

- ある程度の揺れは許容できるが、建物へのダメージや命の安全を重視したい → 「制震構造」も考慮しつつ、予算との兼ね合いで検討しましょう。

Step3: 土地の広さや形状に制約はありますか?

- 狭小地や複雑な形状の土地ではない → 「制震構造」は比較的導入しやすいです。

- 狭小地や地下室の予定がある、隣家との距離が近いなどの制約がある → 「制震構造」が現実的な選択肢となります。免震構造は施工が難しい場合があります。

Step4: どんな「安心」を重視しますか?

- コストを抑えつつ、建物の寿命を延ばし、命を守りたい → 「制震構造」は耐震性能を向上させ、繰り返しの地震にも強く、多くの方に選ばれています。

- 家が被災する可能性を限りなくゼロに近づけ、地震後もすぐに普段通りの生活を送りたい → 「免震構造」は、揺れが少ないため建物ダメージが少なく、究極の安心感を提供します。

このフローチャートはあくまで目安です。最終的には、あなたのご家族のライフスタイル、将来設計、そして土地の条件などを総合的に考慮し、複数のハウスメーカーや工務店に相談することが最も重要です。信頼できる専門家と一緒に、実際にモデルハウスを見学したり、各構造のシミュレーションを見たりしながら、最適な「安心の家」を見つけてください。

もう迷わない!後悔しない「安心の家」を実現するためのコストと注意点

気になる費用と住宅ローンへの影響

「制震・免震構造」を取り入れた「安心の家」を建てる上で、やはり最も気になるのは費用面ではないでしょうか。確かに通常の耐震構造に比べて追加費用は発生しますが、そのコストはご家族の命と財産、そして未来の安心を守るための大切な投資と考えることができます。

制震構造の費用

制震ダンパーの設置は、一般的に数十万円から数百万円の追加費用で導入が可能です。例えば、一般的な木造2階建て住宅の場合、建物の規模やダンパーの数、種類によって異なりますが、およそ50万円~200万円程度が目安となるでしょう。これは、住宅全体の建築費用に対して数%程度の追加となることが多く、比較的導入しやすい範囲と言えます。住宅ローンの金利や返済期間を考えると、毎月の返済額に大きな影響を与えることなく、十分な地震対策を講じられる点が魅力です。

免震構造の費用

免震構造は、その高度な技術と大掛かりな工事が必要となるため、制震構造に比べて費用が高くなります。一般的には、数百万円から1000万円以上が追加費用として必要となるケースが多いです。建物の規模や地盤、採用する免震装置の種類によって大きく変動しますが、例えば一般的な戸建て住宅であれば、300万円~800万円程度が目安とされることが多いです。この費用は住宅ローンに組み込むことが可能ですが、借入額が増えるため、月々の返済額や総返済額に与える影響は大きくなります。余裕を持った資金計画を立て、住宅ローン担当者や建築会社と綿密に相談することが不可欠です。

費用対効果の考え方

これらの追加費用を、単なる出費と捉えるのではなく、長期的な視点での「投資」と考えることが大切です。

例えば、大地震で家が半壊した場合、数百万円から数千万円規模の修繕費用がかかる可能性があります。また、住むことができなくなり、賃貸に住み替えたり、新築を建て直したりすることになれば、さらに多額の費用が発生します。地震保険に加入していても、全ての損害をカバーできるとは限りません。「安心の家」に初期投資することで、大規模な地震後の修繕費用や再建費用、そしてご家族の心身の負担を限りなくゼロに近づけることができると考えれば、その費用対効果は非常に大きいと言えるでしょう。

また、長期優良住宅の認定を受けることで、税制優遇や住宅ローンの金利優遇が受けられる可能性もあります。制震・免震構造を導入することは、長期優良住宅の基準を満たす上でも有利に働く場合があるため、併せて検討してみることをお勧めします。

長期的な安心のために知っておきたいメンテナンス

「安心の家」は、建てたら終わりではありません。長く安全に暮らしていくためには、適切なメンテナンスも視野に入れておく必要があります。

制震ダンパーのメンテナンス

制震ダンパーは、基本的にメンテナンスフリーを謳っている製品が多いです。内部の素材や仕組みにもよりますが、一度設置すれば、日常的な点検や部品交換が不要なタイプがほとんどです。しかし、全く点検が不要というわけではありません。数十年先に大地震が発生した後や、建築業者による定期点検の際に、ダンパー本体やその周辺に異常がないかを確認してもらうことが推奨されます。多くのメーカーが製品保証期間を設けていますので、保証内容についても事前に確認しておくと安心です。

免震装置のメンテナンス

免震構造の場合、制震構造よりもメンテナンスの重要性が増します。積層ゴムやダンパー、すべり材など、免震装置の種類によっては、設置環境や経年によって性能が変化する可能性があるためです。定期的な目視点検や、メーカー推奨の点検・交換が必要となる場合があります(例:10年に一度の点検、30年以上の使用による部分的な交換など)。これらのメンテナンスには別途費用が発生する可能性があるため、事前に建築会社や免震装置メーカーから、具体的なメンテナンス計画とその費用について詳しく説明を受けるようにしましょう。長期的な安心を維持するためには、維持管理コストも予算に組み込んでおくことが賢明です。

後悔しないために!家を建てる前に確認すべきこと

夢のマイホームを「安心の家」にするために、契約する前にぜひ確認してほしい重要なポイントがいくつかあります。

- 担当者との十分な対話

ご家族の「地震への不安」や「どんな安心を求めるか」を、建築会社の担当者と徹底的に話し合いましょう。モデルハウスを見学するだけでなく、どのような設計が地震に強いのか、なぜその構造がご家族に合っているのか、具体的な説明を求めてください。専門家の意見を鵜呑みにせず、疑問に思ったことは遠慮なく質問し、納得いくまで説明を求めましょう。 - 実物見学や体験施設への訪問

可能であれば、実際に制震・免震構造の家を見学したり、地震体験施設でその揺れの違いを体感してみることを強くお勧めします。特に免震構造の建物では、震度7の揺れを体感できるシミュレーターが設置されているケースもあり、その効果の大きさを肌で感じることができます。写真や説明だけでは分からない、実際の揺れの違いを体験することで、納得感を持って判断できるようになります。 - 契約前の詳細確認(構造計算書、保証内容、アフターサービス)

契約書にサインする前に、提案された構造が具体的にどのような基準に基づいて設計されているのか、「構造計算書」などを通じて確認しましょう。また、地震に対する保証内容(建物の保証、構造躯体の保証など)や、引き渡し後のアフターサービス、定期点検の内容と費用についても明確に把握しておくことが重要です。長期にわたる「安心の家」を維持するためには、信頼できるアフターサービスは不可欠です。 - 「安心の家」を実現するための信頼できるパートナー選び

制震・免震構造を取り扱っている建築会社やハウスメーカーは数多くありますが、その技術力や実績は様々です。これまでの実績、顧客の評判、設計の提案力、そして最も大切なのが担当者の誠実さです。複数の会社から見積もりを取り、それぞれの提案を比較検討する中で、ご家族と長く付き合っていける信頼できるパートナーを見つけることが、「後悔しない安心の家づくり」の鍵となります。

まとめ:未来も安心の家づくりへ

この記事では、マイホーム計画を進めるあなたとご家族が、大地震から身を守り、未来も安心して暮らせる「安心の家」を建てるために、「制震構造」と「免震構造」について詳しく解説してきました。

「耐震」は命を守る最低限の備えですが、「制震」は揺れを吸収して建物の損傷を軽減し、「免震」は家族の命と財産、そして日々の暮らしを極めて高いレベルで守る、揺れそのものを大幅に軽減する構造です。どちらの構造を選ぶかは、ご家族の予算、土地の条件、そして何よりも「どのような安心を優先したいか」によって異なります。

大切なのは、情報を知り、専門家と十分に話し合い、ご家族で納得いくまで検討することです。将来、お子さんたちが大人になり、自分たちの世代になっても、この家が家族の歴史を見守り、何世代にもわたって「安心の家」として存在し続けることを願って。ぜひ、今日得た知識を活かし、ご家族にとって最高の「安心の家」を実現してください。あなたの家づくりを心から応援しています。

関連記事

-

-

二世帯・大家族で住む家のメリット・デメリット

2020/03/07 |

二世帯・大家族で住む家をお考えの皆さんへ、二世帯・大家族で住む家をつくる際のメリット・デメリットと失...

-

-

住宅ローン控除の仕組みと最大限活用する方法!種類別条件&手続き完

2025/08/08 |

マイホーム購入を検討中のあなたへ。子育てや将来の教育費、老後の備え…不安は尽きませんよね。でもご安...

-

-

資金計画、失敗しないコツ子どもと笑顔で暮らす家へ!

2025/06/19 |

「マイホームが欲しい!」そう思い描いたとき、まず頭をよぎるのは「お金のこと」ではないでしょうか。住宅...

-

-

安心と快適を両立!家づくりの不安を解消する段差・階段設計の秘訣

2025/10/12 |

マイホーム計画を進める中で、「段差や階段が多くて不安」と感じていませんか?特に、小さなお子さんや将...