家族を守るマイホーム!耐震等級【最高レベル3】で安心を叶える全知識

公開日: : 家づくりのお役立ち情報

「大切な家族が安全に暮らせる家を建てたいけれど、地震が多い日本で本当に安心できるマイホームってどんな家だろう?」

ご主人の転勤や、お子さんの成長。小学校への入学を機に「そろそろマイホームを」と考え始めた30代から50代のあなた。「住宅ローンを組んでせっかく建てるなら、災害に強く、長く安心して住める家がいい」と漠然とした不安を抱えているかもしれませんね。特に、連日のように報道される大きな地震のニュースを見るたびに、「もし、我が家が建った後に大きな地震が来たら…」と想像し、お子さんたちの安全が最優先だと強く感じることでしょう。耐震性という言葉は耳にするけれど、「耐震等級」とは具体的に何を意味するのか、そして「最高レベル」とはどの程度のものなのか、基礎的なことからしっかり知りたいというあなたのために、この記事では耐震等級について、その必要性から最高レベルである「耐震等級3」を実現する方法、そして長期的なメリットまで、分かりやすく徹底解説します。家族みんなが安心して笑顔で暮らせる未来のために、今から地震に強い家づくりの知識を身につけましょう。

【この記事でわかること】

- 耐震等級とは何か、その基本知識

- 耐震等級1・2・3の違いと最高レベルの安心感

- 地震に強い家を実現するための具体的なポイントと費用

地震から家族を守る!耐震等級の基礎知識と最高レベルの重要性

耐震等級とは?その定義と等級ごとの違い

マイホームを計画する上で、「耐震等級」という言葉は非常に重要なキーワードです。しかし、具体的に何を意味するのか、はっきりと理解している方は意外と少ないかもしれませんね。耐震等級とは、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す国の基準であり、住宅性能表示制度の一つとして定められています。これは、建物の構造的な強さを数値化したもので、大きく分けて「耐ちゅう等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3つのレベルがあります。等級の数字が大きくなるほど、より大きな地震に耐えられる強い建物であることを示します。

では、それぞれの等級が具体的にどのような性能を持っているのか見ていきましょう。

- 耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能

数百年に一度発生するとされる「震度6強から7程度の極めて稀な地震」に対して、倒壊・崩壊しない程度の耐震性があるとされています。しかし、この基準はあくまで「倒壊・崩壊しないこと」を目的としており、建物が大きく損傷する可能性は十分にあります。つまり、住み続けるためには大規模な補修が必要になることが想定されます。現在の多くの一般住宅は、この耐震等級1を満たすことを義務付けられています。 - 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性能

「長期優良住宅」の認定を受けるために必要となる基準でもあり、災害時の避難所として指定される学校や病院などの公共施設と同等の強度が求められます。震度6強から7の地震の後でも、一定の補修で住み続けることが可能なレベルとされています。家族の命だけでなく、その後の生活の継続性まで考えるなら、最低限目指したい等級と言えるでしょう。 - 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性能、最高レベルの安心感

現行の住宅性能表示制度で定められている中で、最も高い耐震性能を持つのが耐震等級3です。これは、警察署や消防署などの防災拠点となる建物と同等の強度を持つことを意味します。震度6強から7の地震が来ても、建物の損傷を軽微にとどめ、そのまま住み続けられるレベルの強さを持ちます。家族の安全を何よりも優先したい、地震の後の生活の質を維持したいと考えるのであれば、耐震等級3はまさに「最高レベル」の安心感を提供してくれるでしょう。

これらの等級を理解することは、マイホームを建てる上で単なる数字以上の意味を持ちます。それは、家族の命を守り、災害後の生活をいかに早く立て直せるかという、かけがえのない安心感に直結するからです。

なぜ今、耐震等級3の「最高レベル」が求められるのか?

「耐震等級1でも法律上の基準は満たしているのだから、それで十分では?」そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、近年の地震発生状況や、実際の災害現場での教訓を鑑みると、耐震等級3の「最高レベル」を目指すことには、計り知れない価値があることがわかります。

日本は世界有数の地震多発国であり、いつ、どこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況にあります。2016年に発生した熊本地震では、震度7の地震が立て続けに2回発生するという、類を見ない事態となりました。この地震では、建築基準法を満たした耐震等級1の住宅でも、大きく損傷したり倒壊したりする事例が多数報告されました。一方で、耐震等級3を満たしていた住宅の多くは、軽微な被害にとどまり、揺れが収まった後も住み続けられる状況だったというデータが報告されています。

この事実は、単に「倒壊しない」という最低限の基準を超え、家族が避難の後も「安心して住み続けられる」ことの重要性を私たちに教えてくれています。地震による住宅の損傷が軽微であれば、大規模な補修費用や仮住まいにかかる費用、精神的な負担を大幅に軽減できます。これは、住宅ローンを抱えながら生活を再建していく上で、非常に大きなメリットとなるのです。

また、耐震等級3の住宅は、単に構造が強いだけでなく、金銭的なメリットも享受できます。例えば、地震保険料が割引になる制度があり、長期的に見れば大きな節約につながります。さらに、耐震性能が高い住宅は、資産価値も維持しやすい傾向にあります。将来、住み替えを考える際にも、耐震性能の高さは重要なアピールポイントとなるでしょう。子どもの成長を考えたとき、災害に見舞われたとしても、日々の生活の安全と平穏がすぐに取り戻せる家、それがまさに耐震等級3の家なのです。家族の笑顔と未来を守るために、耐震等級3という最高レベルの安心を選ぶことは、賢明な選択と言えるでしょう。

「耐震」「免震」「制震」の違いを理解する

住宅の地震対策には、「耐震」「免震」「制震」という3つの考え方があります。これらはそれぞれ異なるアプローチで地震の揺れから建物を守りますが、混同されやすいため、ここで整理して理解しておきましょう。

- 耐震(地震の力に「耐える」)

耐震は、建物の壁や柱を強くしたり、筋交いや構造用合板などを適切に配置したりすることで、地震の揺れに構造体そのものが破壊しないように「耐える」ことを目的とした技術です。建物が一体となって揺れに抵抗するため、揺れ自体は建物全体に伝わりますが、倒壊を防ぎます。この記事で解説している耐震等級は、この「耐震」性能のレベルを示しています。比較的コストを抑えて導入できるため、一般的な住宅で最も普及している地震対策です。 - 免震(地震の力を「受け流す」)

免震は、建物と地盤の間に、「免震装置」と呼ばれる積層ゴムやダンパーなどを設置し、地震の揺れが直接建物に伝わらないように「受け流す」技術です。地面が揺れても、建物はゆっくりと動くため、建物内の揺れが大幅に軽減され、家具の転倒なども防ぎやすくなります。人命だけでなく、建物の損傷を最小限に抑え、室内家具や調度品の被害も少なくしたい場合に非常に有効です。ただし、設置コストが高く、広い敷地が必要になる場合があります。 - 制震(地震の揺れを「吸収・制御する」)

制震は、建物の中に「制震ダンパー」と呼ばれる装置を設置し、地震の揺れのエネルギーを熱などに変換して「吸収・制御する」技術です。免震のように建物と地盤を分離するわけではありませんが、揺れを抑えることで建物の損傷を軽減し、繰り返しの地震にも強くなります。耐震構造にプラスして導入されることが多く、コストも免震よりは抑えられます。家具の転倒防止にも一定の効果が期待できます。

これら3つの技術は、それぞれ単独で採用することもあれば、耐震構造に制震ダンパーを組み合わせるなど、複合的に用いられることもあります。耐震等級3は、最も基本的な地震対策である「耐震」性能の最高レベルであり、まずこれを確保することが、家族の安心な暮らしの土台となります。ご自身の予算や立地、そして何を最も重視するかによって、これらの技術の採用を検討していくと良いでしょう。

最高レベルの安心を実現!耐震等級3の家を建てる具体的なステップ

設計段階から始める耐震対策:構造計算の重要性

「耐震等級3」という最高レベルの強固な家を実現するためには、家づくりのごく初期段階、つまり「設計」の段階から、徹底した耐震対策を盛り込むことが何よりも重要です。その核となるのが「構造計算」です。一般的な木造2階建てまでの住宅では、建築基準法上、簡易的な「壁量計算(壁の量と配置のバランスを見る計算)」が義務付けられています。しかし、この壁量計算では、建物の安全性を厳密に検証するには不十分な場合が多いのです。

耐震等級3の取得を目指す場合、より詳細で専門的な「許容応力度計算(きょようおうりょくどけいさん)」や、さらに高度な「構造計算(構造設計)」を行うことが必須となります。これは、建物の重さ、積載荷重(家具や人の重さ)、積雪荷重、そして地震や風によって建物にかかる力(応力)を詳細に算出し、柱や梁、壁、基礎といったすべての構造部材が、それぞれの力に対して安全であることを数値的に検証するものです。これにより、どこにどのような力がかかるのか、どの部材がどれだけの強度を必要とするのかがミリ単位で明確になり、根拠に基づいた適切な構造設計が可能になります。

この構造計算は専門的な知識と経験を要するため、建築士の中でも特に構造設計に強みを持つ者によって行われます。家づくりのパートナーを選ぶ際には、構造計算に積極的に取り組んでいるか、構造計算書をしっかりと提示してくれるかを確認することが極めて重要です。また、間取りの自由度と耐震性は密接に関わっています。大きな窓や開放的な吹き抜けは、家の形や構造強度に影響を与えるため、設計段階で「この間取りで耐震等級3を達成できるか?」を構造設計の専門家と密に連携しながら検討する必要があります。希望の間取りを諦めることなく、最高レベルの耐震性能を両立させるためには、この構造計算がまさに設計の要となるのです。

地盤調査・地盤改良の必要性と基礎工事のポイント

どんなに強固な家を建てても、その家を支える地面が弱ければ、地震の揺れに耐えきることはできません。例えるなら、強靭な身体を持つアスリートが、不安定な砂の地面に立っているようなものです。家づくりの初期段階で、地盤の強さや特性を把握するための「地盤調査」は不可欠です。

地盤調査は、スウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査など様々な方法がありますが、これによって、その土地が建物の重さや地震の揺れに耐えられるだけの支持力を持っているか、液状化のリスクはないかなどを詳細に調べます。もし、調査の結果、地盤が軟弱であることが判明した場合は、適切な「地盤改良工事」が必要となります。地盤改良には、鋼管杭を地中に打ち込む方法や、セメント系の固化材を土に混ぜて地盤を固める方法などがあり、その土地の状況に応じて最適な工法が選ばれます。

地盤が固められたら、その上に建物の重さを地面に均一に伝えるための「基礎」を築きます。基礎は、建物の最も下で全体を支える重要な構造部位であり、基礎の設計もまた、耐震性能に大きく影響します。耐震等級3の家では、建物の重さや地震の力に耐えられるよう、一般的な住宅よりも強固な基礎設計が求められます。基礎の厚みや配筋(鉄筋の配置)の密度、コンクリートの強度などが詳細に検討され、鉄筋コンクリート造のベタ基礎などが採用されるケースが多いです。これらの地盤調査から基礎工事までの工程は、専門家による厳密な管理のもと、手抜きなく、確実に行われることが、最高レベルの耐震性能を実現するための絶対条件となります。

使う材料と工法:高強度部材と接合金物の選び方

耐震等級3の家を建てる上で、設計と地盤が重要であることは前述しましたが、実際に家を構成する「材料」と、それらを組み合わせる「工法」もまた、その強さを大きく左右します。

まず材料について、木造住宅の場合であれば、使われる木材の強度等級が高いものが選ばれる傾向にあります。例えば、構造用合板は、厚みがあるものや、強度基準のF☆☆☆☆(エフフォースター)を満たしたものが選ばれるのはもちろん、壁に使われる合板や筋交いの配置、そして量も、構造計算に基づいて最適化されます。建物が地震の横揺れに抵抗する「耐力壁」の配置は、家のバランスと強度を左右するため、偏りがないよう、かつ必要な位置に必要な量の壁がくるように入念に計画されます。

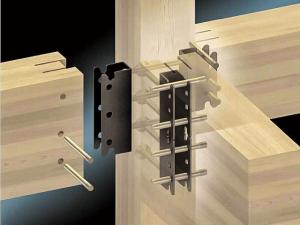

次に、材料同士を「どう繋ぐか」という接合金物も非常に重要です。いくら強度のある材料を使っても、その接合部分が弱ければ、地震の力によって簡単に破壊されてしまいます。木材と木材、木材と基礎をしっかりと緊結するために、通常よりも強度の高い接合金物が多用されます。柱と梁の接合部には、引き抜き力に強く、脱落しにくい金物が選ばれますし、基礎と土台を繋ぐホールダウン金物なども、その配置と本数が厳密に計算されて取り付けられます。これら高強度な金物の使用は、地震の際に建物がバラバラになることを防ぎ、構造体としての粘り強さを生み出します。

工法についても、一般的な在来工法(木造軸組工法)に加え、地震の揺れに強い集成材を用いたり、耐力壁を多く配置できる2×4(ツーバイフォー)工法、あるいは鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった工法も、高い耐震性を実現しやすい選択肢となります。どの工法を採用するかは、設計段階で構造専門家と相談し、その土地の特性や予算、そして何よりも目指す耐震性能を考慮して決定していきます。使用する材料一つ一つ、そしてそれらが組み合わされる方法一つ一つが、家族を守る最高レベルの家を形作る重要な要素となるのです。

信頼できる施工会社の選び方と住宅性能評価制度

最高レベルの耐震等級3を実現するためには、適切な設計と材料選定に加え、「誰がその家を建てるか」つまり信頼できる施工会社選びが非常に重要です。どんなに良い設計図があっても、実際に建物を建てる施工会社の技術力や管理体制が伴わなければ、その性能を十分に発揮させることはできません。構造計算書通りに正確に施工されているか、品質管理は徹底されているかなど、施工現場の質が最終的な家の耐震性能を左右します。

信頼できる施工会社を見つけるポイントとしては、まず「耐震等級3の施工実績が豊富にあるか」を確認することです。実績があれば、その会社は耐震等級3を取得するためのノウハウや技術力を有していると考えて良いでしょう。また、構造計算書の内容を分かりやすく説明してくれるか、現場監督が専門知識を持ち、品質管理を徹底しているかも重要な判断基準です。可能であれば、その会社が過去に建てた耐震等級3の住宅を見学させてもらい、施主の生の声を聞いてみるのも有効な方法です。

そして、客観的な第三者機関の評価を受ける「住宅性能評価制度」の活用も強くお勧めします。住宅性能評価制度は、国土交通大臣指定の評価機関が、建物の様々な性能項目(耐震性、省エネルギー性、耐久性など)を公平に評価し、等級として表示する制度です。この制度を利用して耐震等級3を取得することは、単に自己申告するだけでなく、専門家による厳密な検査を経て、その性能が保証されることを意味します。これにより、建物の客観的な品質を証明でき、将来の売却時にも有利に働く可能性があります。何よりも、この制度を利用することで、設計段階から施工、完成に至るまで、第三者の厳しい目が入り、品質が担保されるため、安心して家づくりを進めることができるでしょう。

家族の安全を守るため、そして安心のマイホームを確かなものにするためにも、施工会社選びは慎重に行い、住宅性能評価制度の導入も積極的に検討するようにしましょう。

耐震等級3の費用と長期的なメリット:後悔しない家づくりのために

耐震等級3にするための追加コストはどれくらい?

「耐震等級3がいいのは分かったけれど、その分、費用も高くなるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。確かに、耐震等級3を目指すことで、ある程度の追加コストは発生します。しかし、その追加費用は、得られる安心感や長期的なメリットを考慮すれば、決して高すぎる投資ではありません。

一般的に、耐震等級2の家と比較して耐震等級3の家を建てる際の追加費用は、総建築費の数%程度、具体的には数十万円から、建物の規模や構造、工法にもよりますが100万円〜200万円程度の範囲に収まることが多いと言われています。この追加コストは、主に以下のような費用に充てられます。

- 詳細な構造計算費用:簡易的な壁量計算だけでなく、許容応力度計算などの専門的な構造計算を行うための費用です。

- 構造補強にかかる材料費:より強度の高い木材や、厚みのある構造用合板、多種の接合金物、耐力壁の増設費用などです。

- 地盤改良費(必要な場合):既存の地盤が軟弱な場合、建物の重さや地震に耐えられるように地盤を強化するための費用です。

- 基礎工事の強化:鉄筋の増量や配筋ピッチの調整など、より強固な基礎を築くための費用です。

- 住宅性能評価制度利用費用:設計・建設性能評価を受けるための申請費用や検査費用です。

これらの費用は、決して無駄な出費ではありません。むしろ、将来の大きな修繕費用や精神的な不安、そして何よりも家族の命を守るための「安心料」と捉えるべきです。一度建てた家は、簡単にやり直すことはできません。住宅ローンの返済が何十年と続くことを考えれば、初期投資でわずかな上乗せをすることで、その後の長い期間にわたる安心と安全を手に入れられるのは、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるのではないでしょうか。

費用対効果を考える:地震保険割引と資産価値維持のメリット

耐震等級3にかかる追加コストは、単なる支出ではなく、長期的な視点で見れば「未来への投資」であり、様々な費用対効果を生み出します。その最大のメリットの一つが、地震保険料の割引です。住宅性能評価制度を利用して耐震等級3を取得した住宅は、「耐震等級割引」が適用され、地震保険料が50%も割引になることがあります。これは非常に大きな割引率であり、住宅ローンの返済期間を考えると、トータルで数十万円から数百万円もの保険料を節約できる可能性があります。

例えば、年間数万円の地震保険料が半分になるとして、35年間のローン期間で計算すれば、それだけでかなりの金額になります。この割引分を、耐震等級3の追加コストと比較してみると、長期的に見れば、初期の追加投資が回収できるケースも少なくありません。

さらに、耐震等級3の住宅は、その高い耐震性能が客観的に証明されているため、将来の資産価値を維持しやすいというメリットもあります。住宅を売却する際、築年数が経過していても、耐震性の高さは購入希望者にとって大きな魅力となります。特に地震リスクが高い日本では、災害に強く、安心して住める家に対するニーズは今後ますます高まるでしょう。耐震等級の証明書は、その家の安全性を裏付ける重要な「品質保証書」のようなものです。

また、地震による建物の損傷が軽微であれば、大規模な修繕費用がかからず、仮住まい費用や引越し費用などの二次的な出費も抑えられます。万が一、全壊や半壊といった甚大な被害を受けた場合、住宅ローンの残債があるにもかかわらず、住む場所を失ってしまうという最悪のシナリオも避けられます。耐震等級3の家は、そのような経済的リスクから家族を守り、安心して生活を再建するための基盤を提供してくれるのです。

熊本地震から学ぶ:耐震等級3の真価と家族の安心

耐震等級3の「最高レベル」の重要性を語る上で、具体的な実例に勝るものはありません。2016年に発生した熊本地震は、日本の地震対策のあり方を大きく見直すきっかけとなりました。この地震では、震度7の揺れが2度発生するという、過去に類を見ない「本震-前震型」の地震動を記録しました。その結果、多くの住宅が甚大な被害を受け、特に1981年以前の旧耐震基準の建物はもちろん、2000年以降の現在の建築基準法を満たした住宅(耐震等級1相当)でも、大きな損傷や倒壊に至ったケースが多数報告されました。

しかし、一方で、耐震等級3を取得していた住宅の多くは、この激しい揺れの中でも軽微な損傷にとどまり、そのまま住み続けられる状態であったことが、複数の調査機関から報告されています。例えば、国土交通省の調査では、熊本地震で倒壊・崩壊した耐震等級1の住宅が全体の約28%に上ったのに対し、耐震等級3の住宅では倒壊・崩壊はごく少数(約2%以下)であり、軽微な損傷で済んだものが圧倒的に多かったとされています。これは、耐震等級3の設計・施工が、想定を上回る二度の震度7の揺れにも耐えうる、極めて高い有効性を示した具体的な証拠と言えるでしょう。

この事実は、単に「命が助かる」というだけでなく、「家がそのまま使える」という点において、家族の日常をいち早く取り戻せることを意味します。災害後に避難所生活を強いられたり、慣れない仮設住宅での生活を強いられたりすることは、幼いお子さんにとっても、精神的に大きな負担となります。住宅ローンを抱えながら、住む場所を探し、修理費に頭を悩ますストレスも計り知れません。熊本地震の教訓は、耐震等級3が、単なる建築基準ではなく、家族の心と生活、そして将来の希望を守るための、まさに「最高レベルの安心」であることを私たちに教えてくれています。マイホームは、家族にとって最も大切な場所。その場所を地震から守ることは、何よりも優先されるべきことなのです。

後悔しない家づくりのために:専門家への相談の重要性

ここまで、耐震等級の重要性、特に最高レベルである耐震等級3の必要性とその実現方法、そして経済的・精神的なメリットについて詳しく見てきました。しかし、家づくりは一生に一度あるかないかの大きなプロジェクトであり、分からないことや不安なことが山積しているのが当たり前です。

「自分たちだけで全てを判断できるだろうか?」

「本当に信頼できる工務店や設計事務所を見つけられるだろうか?」

「費用と性能のバランスは適切だろうか?」

そのような悩みや疑問は、決して一人で抱え込む必要はありません。迷った時は、遠慮なく専門家に相談することが、後悔しない家づくりへの一番の近道です。例えば、

- 住宅展示場の担当者:具体的なプランや見積もりを相談できます。

- 住宅専門のファイナンシャルプランナー:住宅ローンと耐震工事費のバランスなど、資金計画の相談ができます。

- 建築士(特に構造設計に長けた方):耐震等級3を実現するための具体的な設計内容や構造計算について専門的なアドバイスを受けられます。

- 住宅性能評価機関の相談窓口:住宅性能評価制度について詳しく聞くことができます。

これらの専門家は、あなたの疑問や不安に対し、豊富な知識と経験に基づいて具体的な答えや解決策を提示してくれます。複数の専門家から意見を聞くことで、多角的な視点から検討することができ、より納得のいく決定を下せるようになります。特に、耐震等級3の取得を考える場合、構造計算や地盤調査、使用する材料や金物、基礎の設計など、専門的な知識が不可欠です。信頼できる建築士や施工会社と綿密に打ち合わせを重ね、一つ一つの疑問を解消しながら進めていくことが、家族の笑顔と安心が約束された理想のマイホームを実現する上で、何よりも大切なプロセスとなるでしょう。

まとめ:家族の未来を守るために、耐震等級3という選択を

今回の記事では、マイホーム計画を始めたばかりのあなたのために、耐震等級の基本から、最高レベルである耐震等級3の重要性、そしてそれを実現するための具体的なステップと、長期的なメリットまでを詳しく解説してきました。

地震大国日本において、家族の命を守り、災害後も安心して暮らし続けられる家を建てることは、家づくりにおいて最も優先されるべきことです。耐震等級3は、単に「倒れない」だけでなく、「大地震の後も安心してそのまま住み続けられる」という、まさに最高レベルの安心を提供してくれます。熊本地震の事例が示すように、耐震等級3の住宅は、どんなに激しい揺れにも耐え、家族の生活をしっかりと守り抜く力を秘めています。

確かに、耐震等級3を目指すには、設計段階での高度な構造計算や、より良い材料、丁寧な施工、そしてそれらに伴う追加コストが発生します。しかし、地震保険料の割引や、将来の資産価値維持といった長期的な経済メリット、そして何よりも、家族の笑顔と平穏な日常が守られるという精神的な安心感は、その費用をはるかに上回る価値があると言えるでしょう。

大切なご家族と、これから何十年と暮らすマイホームです。数ある判断の中で、耐震性能を真剣に考えることは、間違いなく後悔しない家づくりの賢い選択です。今日から、この耐震等級3という最高レベルの安心を念頭に、ご夫婦やお子さんと話し合いながら、理想のマイホーム計画を力強く進めていってください。分からないことがあれば、遠慮なく専門家の力を借り、一つ一つ着実に理想の家を形にしていきましょう。家族みんなが「この家を選んでよかった」と心から思える、強く、そして温かいマイホームの実現を心から願っています。

関連記事

-

-

未来の家で家族と安心!スマートホームで実現する快適な暮らし徹底ガ

2025/09/03 |

「そろそろマイホームが欲しいけれど、何から始めたらいいの?」そうお考えの30代から50代の奥様、こん...

-

-

頭金ゼロで家を建てて「家計が苦しい」とならない!失敗しない資金計

2025/10/11 |

「そろそろマイホームを建てたいけれど、頭金がないから無理かな」「住宅ローンはいくら借りられるんだろ...

-

-

将来の暮らしを見据えた住まい選び!車がなくても安心の「駅近・交通

2025/09/23 |

年齢を重ねても快適に暮らすために、住まいの立地選びは非常に重要です。特に将来、運転免許を返納するこ...

-

-

住宅の気密性を高める方法とその重要性

2025/01/17 |

マイホームを計画中の皆さん、特に小さなお子様を持つ家庭にとって、住まいの快適さは非常に重要です。住...