老後も安心!今から考える終の住処の間取りと設計ポイント

公開日: : 最終更新日:2025/09/30 家づくりのお役立ち情報

老後のことなど、まだ先の話と思っていませんか?実は住まいづくりで最も大切なのは、将来を見据えた計画性。今回は、マイホーム計画中のファミリー世帯が、将来のシニアライフも見据えた住まいづくりのポイントをご紹介します。子育て世代にとって必要な間取りと、老後の暮らしやすさを両立させる設計のコツを徹底解説。先を見据えた住まいづくりで、住宅ローン完済後も安心して暮らせる「終の住処」を実現しましょう。

目次

・老後の住まいを今から考えるべき理由

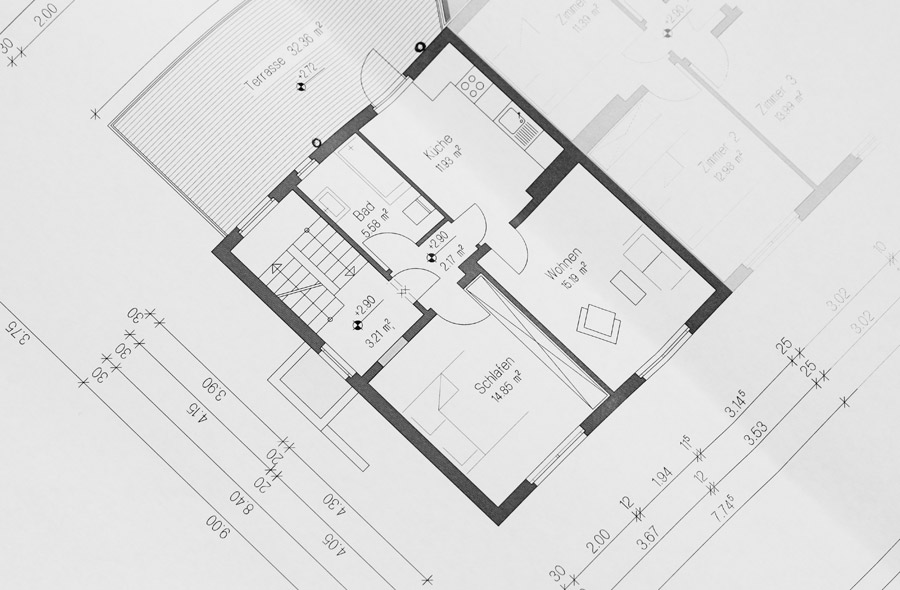

・子育て世代と老後を見据えた間取りのポイント

・シニアになっても快適に暮らせる設計と工夫

老後の住まいを今から考えるべき理由

「老後の住まいなんて、まだ先のこと」そう思われるかもしれません。しかし、マイホームは一生の買い物。住宅ローンの返済期間を考えると、完済時にはもうシニア世代に差し掛かっているケースも少なくありません。

住宅購入のタイミングと老後の関係

30代で住宅を購入し、35年ローンを組んだ場合、完済時には65歳を超えています。つまり、ローン完済とほぼ同時に老後生活が始まるのです。日本の平均寿命は男性81歳、女性87歳(2023年時点)。ローン完済後、まだ20年以上その家で暮らす可能性が高いということです。

国土交通省の調査によれば、住宅の平均居住年数は約20年とされていますが、建て替えや大規模リフォームには多額のコストがかかります。特に定年後は収入が減少するため、新たな住宅ローンを組むことは難しくなります。そのため、最初から老後の暮らしも見据えた家づくりが重要なのです。

子育て世代が直面する住まいの悩み

小さなお子さんがいる世帯では、子ども部屋の確保や遊び場のスペースなど、現在の生活に必要な間取りを優先しがちです。しかし、子どもは成長して独立します。子育て期間は住まいの寿命からすれば比較的短い期間なのです。

ある40代女性は「子どもたち用に作った二階の4部屋、子どもが独立した今は使い道がなく、掃除や管理が大変」と話します。また、階段の上り下りが年齢とともに負担になり、「もっと先のことを考えて設計すればよかった」という声も少なくありません。

将来の身体変化を見据えた住まいづくりの必要性

加齢とともに身体機能は変化します。視力・聴力の低下、筋力の衰え、関節の硬化など、50代後半から徐々にその変化は現れ始めます。

国内の調査では、65歳以上の約28%が日常生活で何らかの不自由を感じているというデータがあります。特に多いのが「階段の上り下り」「床からの立ち上がり」「浴室での動作」に関する困難さです。

これらの変化に対応できる住まいにするためには、あらかじめ設計段階から考慮することが重要です。後からのリフォームは構造上の制約や費用面での負担が大きくなりがちです。

例えば、段差をなくすバリアフリー設計は、小さな子どもがいる家庭でもつまずき防止になり、すべての世代に優しい設計です。このように、将来を見据えた住まいづくりは、実は現在の生活の質も高めてくれるのです。

コストパフォーマンスの視点

住宅建設時に老後の暮らしやすさを考慮した設計にしておくことは、経済的にも合理的な選択です。後からのリフォームには追加コストがかかります。例えば、浴室の段差解消や手すりの設置だけでも50万円前後、玄関のアプローチを車いす対応にするには100万円以上かかるケースもあります。

「建築時に5万円のコストアップで済むことが、後からのリフォームでは30万円かかる」というのは、住宅業界ではよく言われることです。先を見据えた投資は、将来の出費を大きく抑えることができるのです。

子育て世代と老後を見据えた間取りのポイント

子育て世代のニーズと老後の快適さを両立させる間取りのポイントを見ていきましょう。両方の時期を快適に過ごすための工夫があります。

変化に対応できるフレキシブルな間取り

子供の成長や独立など、家族構成の変化に柔軟に対応できる間取りを考えましょう。

可動式の間仕切り 子ども部屋は将来的に統合できるよう、可動式の間仕切りを採用するのがおすすめです。子どもが独立した後は、趣味の部屋や書斎、来客用の部屋として活用できます。

続き間の活用 和室と洋室を隣接させる「続き間」の設計も有効です。普段は別々の部屋として使い、行事や来客時には大きな一つの空間として活用できます。将来的には介護スペースとしても転用可能です。

ある建築家は「将来の変化を見据えた間取りは、壁の位置や構造体の配置に工夫が必要」と指摘します。構造上の制約がない「自由設計」ができる場所を確保しておくことで、将来のライフスタイルの変化に柔軟に対応できるのです。

シニアになっても使いやすい平屋や1階中心の設計

「老後は階段の上り下りが負担になる」という声は多く聞かれます。理想的には平屋建てが最も暮らしやすいのですが、土地の制約や予算の問題から難しい場合もあります。そんなときは「1階中心の生活動線」を意識した設計がおすすめです。

1階に必要な機能を集約 1階に寝室、浴室、トイレ、キッチン、リビングなど生活に必要な機能を集約し、2階は子ども部屋や書斎、趣味の部屋など、頻繁に行き来する必要のない部屋を配置します。

将来の寝室転用を考えた1階の和室 1階に和室を設け、子どもが小さいうちは遊び場として、成長するにつれて客間として、そして老後は主寝室として使えるよう計画するのも賢明です。

住宅会社で設計を担当する50代の女性は「自身の経験から、将来寝室に転用できる1階の和室の重要性を痛感している」と語ります。和室は体が不自由になったときにもフラットで安全な空間になるのです。

家事動線の効率化とメンテナンスのしやすさ

子育て世代にとって家事の効率化は重要なポイントですが、これは老後にも大いに役立ちます。体力が落ちてきたときでも無理なく家事ができる動線計画を考えましょう。

コンパクトな家事動線 キッチン、洗濯機、物干し場、収納スペースが近い位置にあると、家事の負担が大きく軽減されます。特に洗濯物の動線は要注意。洗濯機から物干し場まで段差なく移動できる設計が理想的です。

掃除のしやすさを考慮 床の段差が少なく、凹凸の少ないシンプルな造りにすることで、掃除の手間が大幅に削減されます。また、高所の掃除が必要な場所を減らす工夫も重要です。例えば、吹き抜けは開放感がある反面、電球交換や掃除が大変になります。

実際、50代の方からは「吹き抜けのあるリビングは見栄えが良かったが、天井のホコリやクモの巣の掃除に業者を呼ぶことになり、想定外の出費になっている」という声も聞かれます。

収納計画の重要性

適切な収納計画は、老後の暮らしやすさにも直結します。物が増えすぎると、整理整頓が大変になり、転倒リスクも高まります。

使用頻度に応じた収納高さ 日常的に使うものは取り出しやすい高さ(腰から目線の高さ)に収納。脚立や椅子を使わず安全に取り出せる設計にしましょう。

将来の身体機能の低下を考慮した収納 引き出し式の収納は奥のものも取り出しやすく、シニアになっても使いやすいと言われています。重いものを持ち上げる必要がない設計も大切です。

収納の専門家によれば「最も見落としがちなのが、将来の持ち物の変化。趣味の道具や思い出の品が増えることを想定した余裕のある収納計画が必要」とのこと。特に寝室や水回りの収納は、後からの増設が難しいため、十分なスペースを確保しておくことが重要です。

シニアになっても快適に暮らせる設計と工夫

老後を見据えた住まいづくりで特に重要なのが、身体機能の変化に対応できる設計です。細かな工夫の積み重ねが、将来の暮らしやすさを大きく左右します。

バリアフリー設計の基本

バリアフリーというと高齢者向けというイメージがありますが、実はあらゆる世代にとって安全で使いやすい設計なのです。

段差をなくす 家の中の段差は転倒リスクを高めます。特に玄関、浴室、トイレなどの水回りは段差をなくすか最小限に抑えましょう。これは小さな子どもがいる家庭でも安全面でメリットがあります。

十分な通路幅の確保 将来、杖や歩行器、場合によっては車いすを使う可能性も考慮し、主要な通路は80cm以上、理想的には90cm以上の幅を確保しましょう。これは荷物を持っての移動やベビーカーの通行にも便利です。

手すりの設置場所を想定 浴室、トイレ、階段には必ず手すりの設置場所を想定しておきましょう。壁の下地補強をしておけば、必要になったときに簡単に設置できます。

「バリアフリーリフォームを手がける工務店が最も困るのが、手すりを付けたい場所に壁の下地がないケース。事前の補強がないと、工事費用が3倍近くになることもある」と、リフォーム業者は指摘しています。

水回りの設計ポイント

水回りは特に老後の使いやすさが重要になる場所です。安全性と使いやすさを両立させましょう。

浴室の工夫 浴室は転倒リスクの高い場所です。床は滑りにくい素材を選び、浴槽は出入りしやすい高さと形状のものを選びましょう。また、シャワーチェアを置けるスペースの確保も重要です。

トイレの配慮 トイレは十分なスペースを確保することが重要です。将来の介助の可能性も考慮し、ドアは引き戸にするか、外開きにすることをおすすめします。また、便座の高さは立ち座りのしやすさに大きく影響します。一般的に和式から洋式に変更する際よりも、洋式から介護用に変更する際のほうが工事が簡単です。

キッチンの使いやすさ キッチンは長時間立ち作業を行う場所です。作業台の高さは使う人の身長に合わせることが理想ですが、将来椅子に座って調理できる可能性も考慮しておくと良いでしょう。また、収納は引き出し式にすることで、奥のものも取り出しやすくなります。

実例として、「60代の母のために改修したキッチンでは、車いすでも使えるよう下部をオープンにし、蛇口はレバー式に変更したところ、立ち仕事の負担が減って料理を楽しめるようになった」という声があります。

照明計画とコンセントの配置

加齢とともに必要な明るさは増加します。70歳代では20歳代の2~3倍の明るさが必要とも言われています。

多灯分散照明 天井に一つだけの照明ではなく、複数の照明を組み合わせる「多灯分散照明」がおすすめです。これにより、必要な場所を必要な明るさで照らすことができます。

足元灯の設置 夜間のトイレ移動などでの転倒防止に、足元を照らす間接照明を廊下やトイレに設置すると効果的です。センサー付きで自動点灯するタイプもあります。

コンセントの高さと数 コンセントは床から40cm程度の高さに設置すると、中腰になる必要がなく使いやすいです。また、将来の電動ベッドや医療機器の使用も考慮し、寝室には十分な数のコンセントを確保しておきましょう。

照明設計の専門家は「住まいの照明は『機能照明』と『雰囲気照明』の2つの視点で考えるべき。特に機能照明は老後の安全性に直結する」とアドバイスしています。

温熱環境の整備

高齢になると温度変化に弱くなり、ヒートショックのリスクも高まります。住まい全体の温熱環境を整えることは、健康寿命を延ばすことにもつながります。

断熱性能の確保 断熱材の充実や高性能サッシの採用など、家全体の断熱性能を高めることで、室内の温度差を少なくします。特に浴室と脱衣所、リビングと廊下など、移動する際の温度差をなくすことが重要です。

床暖房の検討 足元から暖める床暖房は、高齢者にとって快適な暖房方法です。特にリビングや浴室の脱衣所などに設置すると効果的です。

通風・換気計画 夏の暑さ対策として、自然の風を取り入れる通風計画も重要です。窓の配置や大きさ、向きを工夫することで、エアコンに頼り過ぎない涼しい室内環境を作ることができます。

ある建築士は「高断熱住宅に住み替えた70代の夫婦から、『冬の朝起きたときの体のつらさがなくなった』という声をよく聞く。温熱環境の改善は体感以上に健康に影響する」と語ります。

終の住処を実現するためのまとめ

老後も快適に暮らせる住まいづくりは、若いうちからの計画が重要です。子育て中の忙しい日々でも、将来を見据えた住まいの設計を意識することで、長い目で見た満足度の高い家になります。

最後に、終の住処を実現するためのポイントを整理しておきましょう。

- 将来の変化を想定する 家族構成、身体機能、ライフスタイルの変化を予測し、柔軟に対応できる間取りや設備を計画しましょう。

- 1階中心の生活を可能にする 理想は平屋ですが、難しい場合は1階に生活に必要な機能を集約し、将来的に2階に上がる必要がない設計にしましょう。

- バリアフリーを基本設計に組み込む

後付けではなく、新築時から段差解消や手すりの設置場所などを考慮した設計にしましょう。 - メンテナンスの容易さを重視する 掃除やメンテナンスのしやすさは、長く快適に暮らすための重要なポイントです。

- プロの知識を活用する 設計の段階から建築士や将来を見据えた住宅設計の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

愛着のある我が家で、子育て期から老後まで、安心して快適に暮らせる住まいづくりを目指しましょう。今日からの少しの工夫と先を見据えた計画が、将来の大きな安心につながります。

関連記事

-

-

後悔しない!固定資産税を安くする賢い節税術を徹底解説

2025/08/23 |

「そろそろマイホームが欲しいね」とご家族で話し始めたばかりのあなた。住宅ローンの返済期間や子供部屋の...

-

-

信頼できる業者選びで成功!後悔しないマイホーム計画術

2025/06/14 |

「そろそろマイホームを」そう考え始めたものの、どこから手をつけていいか分からない、という方も多いの...

-

-

新築・リフォームで後悔しない!洗面所の収納力を劇的にアップさせる

2025/11/13 |

毎日使う洗面所が、家族の洗面用具や洗濯用品、タオルなどで散らかりがち…そんなお悩みを抱えていません...

-

-

介護バリアフリーのメリット・デメリット

2020/03/10 |

介護バリアフリーの家をお考えの皆さんへ、介護バリアフリーの家をつくる際のメリット・デメリットと失敗し...