憧れのマイホーム実現へ!家づくり前に描く「理想の設計図」で失敗しない秘訣

公開日: : 家づくりのお役立ち情報

家族の未来を見据えたマイホーム計画は、夢と希望に満ちた一大プロジェクトです。しかし、「住宅ローンはいくらまで組めるの?」「子供部屋はいつから必要?」「何から手をつければいいの?」といった漠然とした不安を抱え、最初の一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。特に、子育て真っ最中の30代から50代の女性の皆さんにとっては、日々の忙しさの中で家づくりと向き合う時間は貴重です。もしかしたら、テレビや雑誌で見るおしゃれな家を見ては、「うちもこんな家に住めたらなあ」と夢を膨らませつつも、「でも、どうやったら実現できるんだろう?」と、どこか他人事のように感じているかもしれません。そんなあなたにこそ試してほしいのが、家づくりを始める前に「夢の設計図」を描くことです。

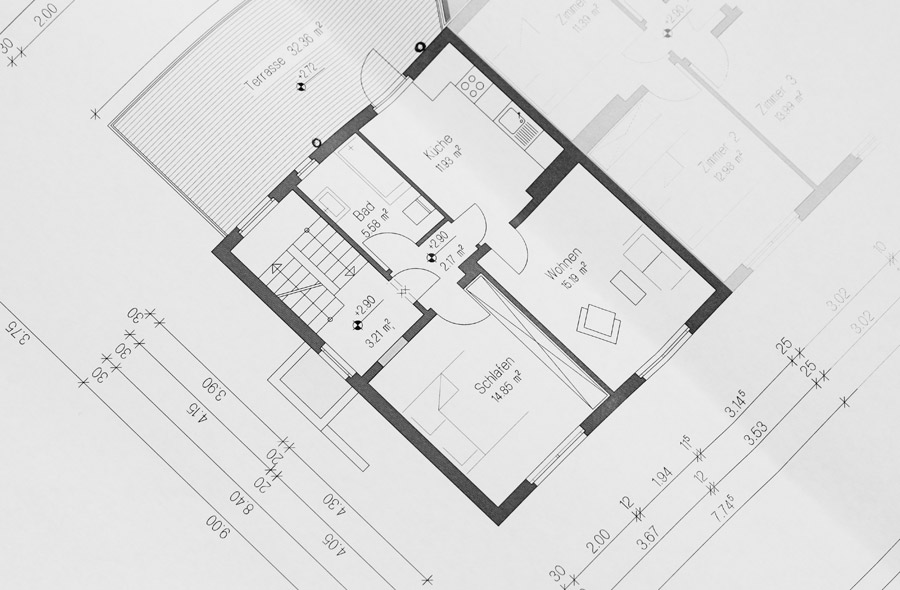

この「夢の設計図」とは、間取りや外観といった具体的な計画だけでなく、家族みんなが快適に、そして幸せに暮らすための未来のライフスタイルを具体的にイメージすること。漠然とした理想を明確な形にすることで、後悔のない家づくりへと導く羅針盤となります。今回、私たちは家づくり初心者のあなたが、焦らず、そして楽しみながら「理想のマイホーム実現へ!家づくりを始める前に描く「夢の設計図」」を描くための具体的なステップをご紹介します。このガイドを読み終える頃には、きっとあなたの心の中には、家族と描く未来の住まいへの確かなビジョンが芽生えていることでしょう。

目次

- 家づくり、何から始める?「夢の設計図」が指針となる理由

- 具体的に描く!「夢の設計図」を形にする3つのステップ

- 「夢の設計図」を現実に!最適なパートナーを見つける準備

家づくり、何から始める?「夢の設計図」が指針となる理由

「そろそろマイホームを」と考え始めたとき、まず何から手をつければ良いのか迷ってしまうのは当然のことです。情報があふれる現代、「まずは住宅展示場に行ってみようか」「インターネットで間取りを見てみようか」と、とりあえず行動してみるものの、かえって混乱してしまったり、どこから手を付けていいか分からなくなったりすることもあるでしょう。実は、多くの人が陥りがちなのが「具体的な情報収集」から始めてしまうことです。しかし、理想のマイホーム実現へ向かうには、その前に大切なプロセスがあります。それが、今回ご紹介する「夢の設計図」を描くことなのです。

漠然とした不安を解消!計画の羅針盤としての設計図

家づくりを検討し始めると、住宅ローンや返済期間、子供たちの成長、資金計画など、これまで向き合ってこなかった複雑な問題がたくさん出てきます。「本当に私たちに家が建てられるの?」「無理なローンを組んでしまわないかしら」「将来、子供たちが独立したら部屋が余ってしまわない?」といった漠然とした不安は尽きません。これらの不安は、ゴールとなる「理想の家」の姿が明確でないことから生じることが多いのです。

「夢の設計図」を描くことは、これらの不安を具体的な要素に分解し、一つずつ解消していく作業に他なりません。例えば、住宅ローンの返済期間を考える際にも「何歳まで働くか」「子供たちの教育費がピークを迎える時期はいつか」といった家族のライフプランを先に明確にしておくことで、無理のない返済計画が見えてきます。そして、子供たちが成長し、巣立っていく未来を見据えれば、固定の間取りだけでなく、将来的に可変性のある空間設計の重要性にも気づくことができます。「今」の暮らしだけでなく「未来」からの視点を持つことで、後悔のない家づくりの基盤となります。

大切なのは、家を「箱」として捉えるのではなく、そこで営まれる家族の「人生」を支える器として考えること。夢の設計図は、その人生の羅針盤となり、闇雲に情報に流されることなく、家族にとって本当に必要なものを見極める手助けをしてくれるでしょう。

ゴールが明確になる!家族みんなの理想を共有する大切さ

家づくりにおいて、夫婦間の意見のすれ違いはよくあることです。夫は広い書斎を欲しがり、妻はアイランドキッチンを夢見る。子供たちはそれぞれに自分の部屋を欲しがる。家族それぞれの理想があるのは素晴らしいことですが、それを具体的に共有しないまま家づくりを進めてしまうと、後々「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが生じる原因となります。

「理想のマイホーム実現へ!家づくりを始める前に描く「夢の設計図」」は、まさに家族みんなの理想を一つにまとめ上げるためのセッションです。リビングはどんな過ごし方をしたいか、食卓はどんな風景が理想か、休日の過ごし方は?といった具体的なイメージを話し合うことで、お互いの価値観やライフスタイルが見えてきます。

例えば、小学生のお子さんが2人いる場合、今は子供部屋が共有でも将来は個室が必要になるかもしれません。しかし、本当に必要な広さや数は?思春期になると部屋に閉じこもりがちになるかもしれないから、リビングを通らないと自分の部屋に行けない動線にしたらどうか?など、具体的なシミュレーションが可能になります。こうして家族みんなで「理想のライフスタイル」を具体的にイメージし、共有することで、最終的な「理想のマイホーム」の「理想」とは何かを掘り下げて考えるきっかけが生まれます。

このプロセスを踏むことで、夫婦間の意見調整がスムーズになり、子供たちも家づくりに参加しているという意識が芽生え、完成した家への愛着が格段に深まることでしょう。家族の夢を一つにまとめる共同作業こそが、家づくりの最初の、そして最も重要な成功への鍵となるのです。

後悔しない家づくりのために!設計図が教える成功の秘訣

家を建てた後でよく耳にするのが、「もっとこうすればよかった」「ここは失敗だった」という後悔の声です。例えば、「収納が足りない」「家事動線が悪くて疲れる」「日当たりが思っていたほど良くない」「予算をオーバーしてしまった」など、その内容は多岐にわたります。こうした失敗の多くは、計画段階での「理想の設計図」が不十分であったり、具体的なイメージが共有できていなかったりすることに起因します。

「夢の設計図」をしっかりと描くことは、これらの後悔を未然に防ぎ、家づくりを成功に導くための強力なツールとなります。まず、この設計図は、家族にとっての「優先順位」を明確にする手助けをしてくれます。例えば、ご家庭にとって「広いリビングでの家族団らん」が最優先ならば、他の要素を多少妥協してでもリビングにスペースを割くべき、という判断基準ができます。漠然と「何でも欲しい」と思っていても、予算や敷地には限りがあります。本当に大切なものが何なのかを深く掘り下げることで、予算オーバーや無駄な出費を抑えることにも繋がります。

また、この設計図は、今後出会うであろうハウスメーカーや工務店、設計事務所といった「プロ」に、あなたの家族の要望や価値観を正確に伝えるための「たたき台」となります。言葉で説明しきれない漠然としたイメージも、具体的な設計図があれば、プロはそれを具体的な間取りやデザイン、素材に落とし込むことができるでしょう。プロから提案されたプランが、自分たちの思い描いていたものとどれだけマッチしているか、客観的に評価するための基準にもなります。さらに、複数の業者から見積もりを取る際にも、同じ「夢の設計図」を提示することで、より正確で比較しやすい見積もりを得ることができ、適正価格で家を建てるための交渉材料にもなるのです。家づくりの成功は、この最初の「夢の設計図」にかかっていると言っても過言ではありません。

具体的に描く!「夢の設計図」を形にする3つのステップ

「夢の設計図」を描くことの重要性は理解したものの、「具体的にどうすればいいの?」と疑問に感じているかもしれません。ここからは、家づくり初心者のあなたでも安心して進められるよう、具体的な3つのステップに分けて解説していきます。これらのステップを家族みんなで楽しみながら実践することで、抽象的だった「理想のマイホーム」が、より鮮明な「夢の設計図」として形になっていくはずです。

ステップ1:現状把握と「理想の暮らし」の徹底解剖

「最高の家」を建てるためには、まず「今の暮らし」と真剣に向き合い、「どんな暮らしをしたいのか」を徹底的に掘り下げることが重要です。家族それぞれの日常のルーティン、食卓を囲む時間、家事の動線、趣味の過ごし方まで、細かく洗い出してみましょう。

まずは、紙とペンを用意して、家族会議を開いてみてください。

- 現在の住まいの不満点・改善したい点:

「朝の洗面所が混み合う」「リビングの収納が足りない」「キッチンが狭くて料理がしにくい」「子供たちが走り回れるスペースがない」など、具体的な不満をリストアップしましょう。これは、新しい家で解決すべき課題であり、夢の設計図に組み込むべき重要な要素になります。 - 「あったらいいな」と思う理想の暮らし:

「家族みんなで料理ができる広いキッチン」「リモートワークに集中できる書斎スペース」「子供たちが外で思いっきり遊べる庭」「収納たっぷりのパントリー」など、具体的に想像を膨らませてみましょう。リビングで週末に映画を見るなら、どんなソファでどんな照明が必要か?子供が大きくなったらどんな趣味を持つだろう?など、未来を想像するのも楽しい時間です。 - 家族それぞれのこだわり:

「夫は広いガレージが欲しい」「娘はプリンセスのような可愛い部屋に憧れる」「息子は秘密基地のようなロフトが欲しい」など、家族一人ひとりの「マストハブ(絶対に欲しいもの)」と「ウォント(できれば欲しいもの)」を共有しましょう。これらを書き出すことで、家族の価値観や優先順位が明確になります。

この段階では、予算や実現可能性は一切考慮せず、自由にアイデアを出し合うことが大切です。雑誌の切り抜き、Pinterestのボード、Webサイトの画像を共有しながら、視覚的にイメージを膨らませるのも効果的です。これにより、家族みんなで「理想の暮らし」という共通のゴールを深く理解し、具体的な設計図を描くための大切な土台が築かれます。

ステップ2:希望を数値化!「絶対に譲れないこと」と「予算」の明確化

「理想の暮らし」が明確になったら、次のステップは、それを具体的な要望と数字に落とし込むことです。夢ばかり語っていても、現実的な家づくりは進みません。ここでは、「絶対に譲れないこと(必須条件)」と「現実的な予算」を明確にしていきます。

まず、「ステップ1」で洗い出した「理想の暮らし」と「あったらいいな」の中から、家族全員で「これだけは絶対に譲れない!」という項目を厳選してください。部屋の数、広さ(例えば、リビングが20畳以上など具体的な数字)、収納量、設備のグレード(食洗機は絶対必要、お風呂は浴室乾燥機付きなど)、デザインテイスト(モダン、ナチュラル、和風など)などを具体的にリストアップします。この際、優先順位を「A:必須」「B:できれば欲しい」「C:なくても良い」のように分類すると、後々の検討がしやすくなります。

次に、家づくりにおいて最も重要な要素の一つである「予算」を明確にしましょう。

- 自己資金:頭金として用意できる貯蓄額を確認します。

- 住宅ローンの借入可能額の目安:現在の年収、勤続年数、他の負債などを考慮し、金融機関のシミュレーションツールや専門家(ファイナンシャルプランナーなど)の助けを借りて、無理なく返済できる上限額を把握します。一般的に、年収に対する年間返済額の割合(返済負担率)は25%程度が無理のない目安とされています。

- 返済期間と教育費:小学生のお子さんが2人いらっしゃる場合、これから大学進学など大きな教育費がかかる時期が来ます。住宅ローン返済期間と教育費のピークが重なる時期は避ける、あるいは、その時期に負担が大きくなりすぎないよう、月々の返済額を調整するなど、長期的なライフプラン全体で資金計画を立てることが非常に重要です。例えば、35年ローンを組むとして、完済時の年齢や、その間の昇給・昇格の見込みなども含めて検討しましょう。

- 諸費用:これを見落としがちですが、家の本体価格以外にも、土地購入費、仲介手数料、登記費用、固定資産税、不動産取得税、引越し費用、新居の家具家電費用など、様々な諸費用がかかります。一般的に、本体価格の5〜10%は諸費用として見積もっておく必要があります。

これらの項目を数値化することで、漠然としていた「夢の設計図」が、現実的な形を帯び始めます。家族全員でこの現実と向き合い、納得のいく資金計画を立てることが、今後の家づくりをスムーズに進めるための鍵となるでしょう。

ステップ3:未来を見据える!「20年後、30年後の家族の姿」を想像する

家は一生に一度の大きな買い物です。そのため、今の家族構成やライフスタイルだけでなく、20年後、30年後といった遠い未来の家族の姿を想像し、それに対応できる柔軟性や変化への対応力を設計図に盛り込むことが非常に重要です。この視点を持つことで、将来的なリフォーム費用を抑えたり、家族の成長とともに変化するニーズにスムーズに対応したりすることが可能になります。

具体的に、どのような変化が考えられるでしょうか。

- 子供の独立:お子様たちが成長し、独立して家を出た後、残された夫婦二人の生活はどうなるでしょう。空いた子供部屋はどのように活用したいですか?趣味の部屋にする、仕事部屋にする、ゲストルームにするなど、さまざまな可能性を考えてみましょう。また、将来的に二世帯住宅にする可能性があるなら、水回りの増設や玄関の分離など、あらかじめ対応しやすいような間取りにしておくことも検討できます。

- 夫婦二人の生活、そして老後:夫婦が年を重ねるにつれて、バリアフリーの必要性が出てくるかもしれません。段差のないフロア、手すりの設置、開口部の広さ、車椅子での移動のしやすさなどを考慮しておくことも大切です。将来的に1階だけで生活が完結できるような間取りにしておくと、足腰が弱くなった時も安心です。

- 親との同居の可能性:将来的に、ご両親との同居の可能性はありますか?その場合、どのようなスペースが必要になるでしょう。プライバシーを保てる間取りや、介護を想定した設備なども検討対象になります。

- 可変性のある間取り:子供部屋を例にとると、今は広い空間を共有スペースとして使い、将来的に壁で仕切って個室にできるような「可変性のある間取り」にしておくのも良いでしょう。ライフスタイルの変化に合わせて、簡単に間取りを変えられるような工夫が、長期的に住まいを快適に保つ秘訣です。

家づくりは今の視点だけでなく、未来を見据えて計画することで、より長く、より豊かに暮らせる「理想のマイホーム」になります。日本の平均寿命は男女ともに80歳を超えており、家を建ててから30年、40年と住み続けるのは当たり前の時代です。この「夢の設計図」に、あなたの家族の「未来」をしっかりと描き加えていきましょう。未来の自分たちが感謝するような、賢い選択ができるはずです。

「夢の設計図」を現実に!最適なパートナーを見つける準備

いよいよ「夢の設計図」が完成したら、次はその設計図を現実のものとするためのステップです。どんなに素晴らしい設計図があっても、それを形にしてくれるパートナー選びを間違えてしまっては元も子もありません。ここでは、あなたの「夢の設計図」を実現するために、最適なパートナーを見つけるための情報収集と準備について解説します。

情報収集の第一歩!多様な選択肢を知る

家づくりの方法は一つではありません。それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたの「夢の設計図」に最も合う選択肢を見つけることが重要です。

- 注文住宅:あなたの「夢の設計図」をゼロから形にできるのが注文住宅の最大の魅力です。間取り、デザイン、使う素材など、全てを自由に選べるため、理想を追求したい方には最適です。ただし、自由度が高い分、打ち合わせ回数も多くなり、費用も高くなる傾向があります。

- 建売住宅:すでに完成している、または建設中の家を購入する方法です。入居までの期間が短く、実物を見て確認できる安心感がありますが、間取りやデザインの融通は利きません。

- 中古住宅+リノベーション:立地や広さを優先したい場合や、新築よりも予算を抑えたい場合に有効な選択肢です。古い家を現代のライフスタイルに合わせて改修するため、デザインや機能性を自由にカスタマイズできます。ただし、耐震性や断熱性などの性能面を事前にしっかり確認することが重要です。

また、家づくりを依頼する相手にも種類があります。

- ハウスメーカー:全国展開している会社が多く、総合的なサポートや保証が手厚いのが特徴です。独自の工法や標準仕様が確立されており、工期も比較的短めです。

- 工務店:地域密着型で、地元に根差したきめ細やかな対応をしてくれる会社が多いです。注文住宅の自由度が高く、デザインや予算の相談にも柔軟に対応してくれる傾向があります。

- 設計事務所:建築家がデザインや設計を担当します。独創的なデザインを提案してくれることが多く、唯一無二の家を建てたい場合や、特殊な敷地条件に対応したい場合に適しています。

これらの情報収集は、住宅展示場や完成見学会に足を運ぶ、インターネットで色々な会社のWebサイトを比較する、住宅情報誌を読み込む、InstagramなどのSNSで事例を検索するなど、様々な方法があります。まずはインプットを増やし、自分たちの「夢の設計図」と照らし合わせて、どの選択肢が最適なのか、大まかな方向性を定めていきましょう。

信頼できるプロとの出会い!「設計図」を共有する重要性

「夢の設計図」を具体的な計画として実現するには、あなたの家族の理想を理解し、それを形にする「信頼できるプロ」を見つけることが最も重要です。ハウスメーカーの担当者、工務店の社長、設計士など、様々なプロがいますが、彼らとの出会いは家づくり成功の大きな鍵を握ります。

まず、情報収集の段階で気になった複数の会社や人物には、積極的にアプローチをしてみましょう。各社の見学会や相談会に参加し、担当者との相性や対応をじっくりと見極めることが大切です。質問に対する回答の丁寧さ、専門知識の豊富さ、そして何よりもあなたの「夢の設計図」に対し、真摯に耳を傾けてくれるかどうかが重要なポイントです。

そして、最も大切なのが、あなたが家族とじっくり時間をかけて描いた「夢の設計図」を、彼らに詳細に共有することです。この設計図は、単なる要望をまとめたリストではありません。それはあなたの家族の価値観、未来への希望が込められた「共通言語」となります。この設計図があることで、プロもあなたの要望を正確に理解し、より的確な提案をしてくれます。例えば、「リビングは家族が自然と集まる場所にしたい」という抽象的な要望だけでなく、「リビング20畳以上で、隣接する和室は子供たちのお昼寝スペース兼収納、キッチンの近くで、陽当たりも確保したい」といった具体的な設計図があれば、プロはそれを具体的な間取りや動線として描き出すことができます。

複数の業者から見積もりをとる際にも、この「夢の設計図」がないと、各社がバラバラの前提で見積もりを作成することになり、適切な比較検討ができません。同じ設計図を提示することで、各社の提案内容や費用を公平に比較し、あなたの予算と要望に合った最適なパートナーを選び出すことができるでしょう。

質問事項を事前に準備し、疑問に思ったことは遠慮なく尋ねること。契約前にきちんと内容を確認すること。これらの丁寧な準備とコミュニケーションが、後悔のない家づくりのために不可欠です。

資金計画の具体化と住宅ローンの基礎知識

「夢の設計図」ができあがり、信頼できるプロとの出会いが始まったら、いよいよ資金計画を具体化し、住宅ローンの知識を深める段階です。家づくりの安心感は、具体的な資金計画にかかっていると言っても過言ではありません。

まず、あなたの描いた「夢の設計図」と、ステップ2で設定した「おおよその予算」をプロに伝えましょう。プロから具体的なプランと見積もりが提示されたら、それと同時に詳細な資金計画を立てていく必要があります。この段階では、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談することも強く推奨します。FPは、家計全体の収支、教育費、老後の資金計画なども含めて、最適な住宅ローンや借り入れ額、返済計画をアドバイスしてくれます。</p{text-align: left;}

住宅ローンには、大きく分けて「変動金利型」と「固定金利型(全期間固定金利型、固定期間選択型)」があります。

- 変動金利型:金利が市場の動向によって変動するため、景気変動によって返済額が増減するリスクがありますが、返済額が低い傾向にあります。

- 固定金利型:契約時に返済期間中の金利が固定されるため、金利変動リスクを負わずに済み、返済額が常に一定で安心感があります。ただし、変動金利型に比べて金利は高めに設定されることが多いです。

どちらのタイプを選ぶかは、金利の動向予測、ご自身のライフプラン(将来の収入増減の可能性、お子様の教育費のピークなど)、そしてリスク許容度によって異なります。複数の金融機関を比較検討し、それぞれの金利や手数料、保証内容なども確認しましょう。

忘れがちなのが、住宅ローン以外にかかる「諸費用」です。これは、物件価格以外に発生する費用の総称で、登記費用、印紙税、不動産取得税、融資手数料、火災保険料、修繕積立金(マンションの場合)など、さまざまな項目があります。これらの諸費用は、一般的に物件価格の5%〜10%程度になると言われています。例えば、3,000万円の家を建てる場合、150万円〜300万円程度の諸費用がかかる可能性があるということです。これらの費用も踏まえて、総予算を明確にし、無理のない返済計画を立てることが、マイホームでの安心した暮らしを送るために最も重要なことなのです。

「夢の設計図」は、家族の未来をカタチにする羅針盤

ここまで、理想のマイホーム実現へ向けて、家づくりを始める前に描く「夢の設計図」の重要性とその具体的な描き方、そしてそれを現実にするためのパートナー選びについてご紹介してきました。家づくりは、人生における大きな節目であり、家族の未来を左右する一大イベントです。

最初の一歩である「夢の設計図」を描くことは、漠然とした不安を解消し、家族みんなの理想を共有し、後悔のない家づくりを実現するための羅針盤となります。今の暮らしを見つめ直し、未来のライフスタイルを想像し、具体的な数値に落とし込む。そして、信頼できるプロとともにその夢を現実のものにする。この一連のプロセスは、大変なようでいて、実は家族の絆を深め、より豊かな未来を描くための、かけがえのない時間となるでしょう。

焦る必要はありません。大切なのは、家族みんなでじっくりと話し合い、互いの意見を尊重しながら、それぞれの「夢」を一つに紡ぎ上げていくことです。この記事が、あなたの「理想のマイホーム実現へ!家づくりを始める前に描く「夢の設計図」」を描き始めるための一助となれば幸いです。さあ、あなたの家族だけの「夢の設計図」を描き、理想のマイホームへの第一歩を踏み出しましょう。

関連記事

-

-

子どもが成長してもずっと快適!家族みんなが笑顔で暮らせる「将来を

2025/10/12 |

小学生のお子さん2人といらっしゃるあなた。「そろそろマイホームが欲しいけれど…」漠然とした不安を抱え...

-

-

後悔しないマイホーム計画!家族の「優先順位」を「明確にする」究極

2025/09/15 |

「夢のマイホーム、欲しいけれど何から始めたらいいか分からない」「住宅ローンの返済、子供の成長、教育...

-

-

夫婦で後悔しない!家づくりの資金計画で絶対にやってはいけないこと

2025/08/07 |

「そろそろマイホームが欲しいね」――共働きで小さなお子さん二人をお持ちのあなたにとって、新居は家族...

-

-

新築で後悔しない!失敗しないコンセントの位置選びと配置の完全ガイ

2025/10/04 |

マイホーム計画を進める中で、「収納」「間取り」「デザイン」といった大きな要素に目が行きがちですが、...