マイホーム計画で失敗しない!土地測量を「正確に行う」ための完全ガイド

公開日: : 家づくりのお役立ち情報

「いよいよマイホーム計画が具体的に動き出す!でも、何から手をつければいいの?」

そう考えている30代~50代のあなた。住宅ローンの返済期間や、成長するお子さんたちのための子供部屋の必要性など、家族の未来を見据えたマイホーム計画は、夢と希望に満ちていますよね。一方で、「こんなはずじゃなかった…」という後悔だけは避けたいと、情報収集に余念がないことでしょう。特に「土地の測量」という言葉を聞いて、「それって何?」「本当に必要なの?」と、疑問に思っていませんか?

実は、マイホームを建てる上で土地の測量は、間取りやデザインと同じくらい、いやそれ以上に重要な、最初に乗り越えるべきハードルの一つです。この測量を「正確に行う」かどうかで、あなたの理想の家が建つかどうかが決まると言っても過言ではありません。後でトラブルになったり、最悪の場合、計画が中断してしまったりする事態も起こりうるのが、測量という専門的な作業なのです。

この記事では、マイホーム計画初心者のあなたのために、土地測量の基本から、なぜそれが重要なのか、そして最も肝心な「測量を正確に行う」ための具体的なステップまでを、分かりやすく徹底解説します。この記事を読み終える頃には、測量に対する不安が解消され、自信を持って次のステップに進めるようになるはずです。さあ、あなたの夢のマイホーム実現へ向けて、一緒に学びを深めましょう。

目次

- なぜ測量が重要?マイホーム計画で後悔しないために知るべきこと

- 測量を「正確に行う」ための準備と失敗しないポイント

- 測量トラブルを防ぐ!よくある疑問と対処法

- まとめ:あなたのマイホーム計画を成功に導く測量のチカラ

なぜ測量が重要?マイホーム計画で後悔しないために知るべきこと

土地測量って何?

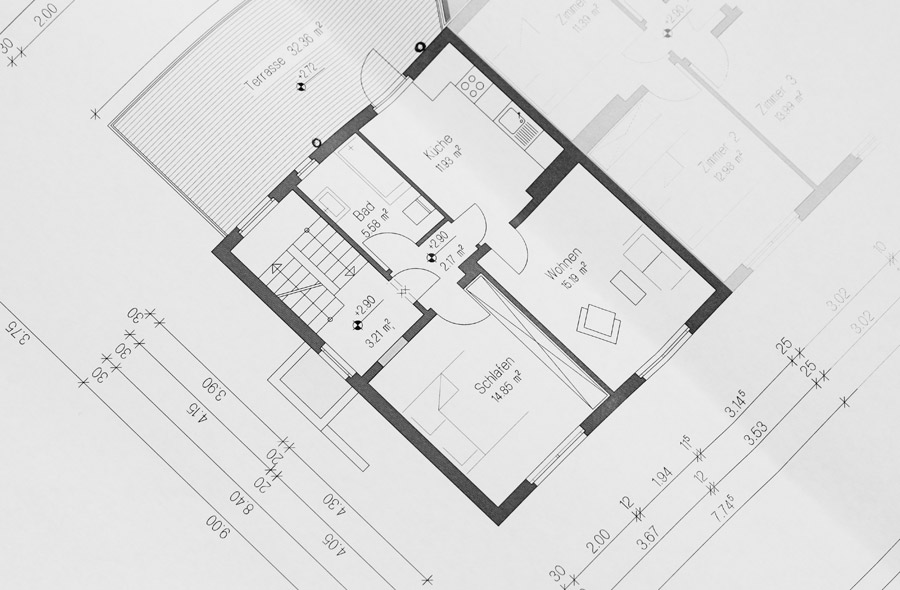

土地測量とは、文字通り「土地の正確な大きさや形、そして境界線を測り、明確にすること」を指します。敷地の面積はもちろん、高低差、方位(真北)、隣地との境界点などを専門の機械と知識を持った土地家屋調査士という国家資格者が測量します。一般的には、法務局に備え付けられている公図だけでは土地の正確な情報が不足していることが多く、実際に現地で測量を行うことで、具体的な建築計画を立てるための正確な基礎データを得ることができます。

「土地の広さは登記簿謄本に書いてあるから大丈夫じゃないの?」と思われるかもしれませんが、登記簿上の面積は、昔の測量技術が未熟だった頃のデータや、書類上の推測値であることも少なくありません。また、登記されている面積と実際の面積が異なるケースも多々あります。さらに、境界が不明確な土地では、隣地とのトラブルの原因になったり、建てられる家の大きさが変わってしまったりする可能性もあります。そのため、マイホームを新築する際には、必ずと言っていいほど、現状を正確に把握するための測量が必要になるのです。

お子さんの成長を考えて、将来は個室を、そしてリビングは広々と、庭には遊具を置きたい…と、たくさんの夢を描いていることでしょう。しかし、土地の正確な情報がなければ、その夢が計画段階で頓挫してしまうことも。測量は、そんなあなたの理想のマイホームを実現するための、いわば「設計図の土台」を固める作業なのです。

測量がいい加減だとどうなる?

もし測量が不正確だったり、そもそも行わなかったりした場合、どのような問題が起こりうるのでしょうか?「まさか、そんなことにならないでしょう?」と思われるかもしれませんが、ここでは実際の事例をもとに、よくあるトラブルをご紹介します。

建築計画への影響

最も直接的な影響は、建築計画の変更を余儀なくされることです。例えば、登記簿上では100坪の土地だと思っていたのに、実際に測量してみたら95坪しかなかった、というケースは珍しくありません。たった5坪と思うかもしれませんが、住宅の設計においては非常に大きな違いです。

- 理想の間取りが建てられない:予定していた広さよりも敷地が狭い場合、LDKを広げる、子供部屋を確保する、書斎を作る、といった理想の間取りが実現できなくなる可能性があります。逆に、土地が広すぎると予算オーバーになることも。

- 建築確認が下りない:建築基準法には、敷地の境界線から一定の距離を離して建物を建てる「離隔距離」や、隣地の日照・通風を確保するための「斜線制限」などの規制があります。正確な測量データがなければ、これらの法律をクリアしているかどうかの判断ができず、建築確認申請が却下されたり、大幅な設計変更が必要になったりします。

- 駐車スペースが確保できない:家族で車を複数台所有している場合、駐車場スペースの確保は必須ですよね。測量が不正確で敷地が狭いことが判明した場合、駐車場スペースが計画通り確保できず、車の出し入れに苦労したり、最悪は駐車場自体を諦めざるを得ない、といった事態も起こり得ます。

夢に見ていた広々としたリビングが叶わない、念願のカーポートが設置できない、といった事態は、マイホーム計画にとって大きな打撃となるでしょう。

隣地トラブル

土地境界が不明確なまま家を建ててしまうと、後々、隣人との深刻なトラブルに発展する可能性が非常に高まります。例えば、下記のようなケースが考えられます。

- 越境問題:基礎や塀、軒先などが意図せず隣地にはみ出して建てられてしまう「越境」が発生することがあります。これは民法上の問題となり、撤去費用や損害賠償を請求されることもあります。一度建ててしまったものを修正するのは、膨大な費用と労力がかかります。

- 通行権・日照権などの紛争:隣地との境界線が曖昧だと、お互いの土地の利用方法について認識のずれが生じやすく、例えば隣人があなたの土地の一部を通行していると主張したり、あなたの家が日陰を作っているとクレームが入ったりすることもあります。

- 売却時・相続時の障壁:将来、土地を売却したり、お子さんに相続させたりする際に、境界が不明確な土地は買い手がつきにくくなったり、価格が下がったりする要因になります。また、相続の際にも兄弟間での争いの種になることもあります。

隣人との関係は、一度こじれると修復が難しいものです。毎日暮らす上で、ご近所との円滑な関係は非常に大切ですよね。

登記・ローンへの影響

新築の場合、土地との関連で建物の登記(表示登記)が必要になります。この際には、土地の正確な測量図が求められることがあります。測量が不正確であったり、境界が確定していなかったりすると、登記が滞り、結果として住宅ローンの実行に影響が出ることも。

- 抵当権設定手続きの遅延:住宅ローンを組む際、購入する土地・建物に金融機関の抵当権を設定するのが一般的です。正確な土地情報がなければ、この手続きがスムーズに進まず、ローンの実行が遅れて資金繰りに影響が出たり、最悪の場合、ローン契約そのものが破棄される事態も考えられます。

- 資産価値の低下:登記情報が不正確な土地は、法的な問題が内在しているとみなされ、将来的に売却する際の資産価値が下がってしまう可能性があります。

このように、測量をいい加減に行うことは、単に「家が建てられない」というだけでなく、建築後の生活、そして将来にわたって様々なリスクを抱え込むことにつながるのです。だからこそ、測量を最初から「正確に行う」ことが、あなたのマイホーム計画成功の鍵となるのです。

測量を「正確に行う」ための準備と失敗しないポイント

測量の種類と最適な選び方

土地の測量には、いくつかの種類があり、それぞれ目的が異なります。あなたのマイホーム計画に合わせて、どの測量が必要なのかを知っておくことが、「正確な測量」の第一歩です。

1. 現況測量(げんきょうそくりょう)

- 目的:現地の地形、建物、ブロック塀、樹木、電柱などの位置、高低差などを測り、現状を把握するための測量です。隣地との境界確定は行いません。

- 特徴:比較的短期間で安価に実施できます。隣地所有者の立ち会いや確認は不要です。

- 最適なケース:建築士が建物の配置計画を立てる際や、概算の見積もりを出す際の参考データとして利用されます。土地の売買契約の前段階で、おおよその状況を把握したい場合にも有効です。

- 注意点:境界が確定していないため、この測量だけで建物の配置を最終決定すると、後で隣地との越境問題が生じるリスクがあります。あくまで「現況把握」のための測量です。

2. 確定測量(かくせいそくりょう)

- 目的:土地の境界を確定させ、その結果を明確にするための測量です。隣地所有者全員の立ち会いと署名捺印を得て、境界標を設置します。

- 特徴:専門的な知識と時間、手間がかかるため、現況測量に比べて費用も高くなります。

- 最適なケース:土地を購入する際、特に境界標が不明確な場合や、売主が境界確定を条件としている場合に必須です。新築を建てる際も、建築確認申請や登記の際に必要となることが多く、トラブルを避けるためには確定測量が最も確実です。住宅ローンを受ける際にも、金融機関から求められることがあります。

- 注意点:「正確に行う」ことを求めるのであれば、この確定測量が基本となります。土地の所有権に関わる非常に重要な測量です。

3. 真北測量(しんぼくそくりょう)

- 目的:磁北(方位磁石が示す北)ではなく、地球の自転軸に基づいた正確な真北の方向を測量します。

- 特徴:建物の日当たりや通風を正確にシミュレーションするために重要です。

- 最適なケース:日当たりや風の向きを重視した設計を行いたい場合や、建築基準法の「日影規制」をクリアする必要がある場合に実施されます。

マイホームを新築する場合、特に土地を購入する場合や、昔から所有している土地でも境界が不明確な場合は、「確定測量」を行うことを強くお勧めします。これが、「測量を正確に行う」ための最も重要な選択肢となるでしょう。確定測量が実施されていない土地では、希望通りの家が建てられない、隣地とのトラブルが起こる、などのリスクを抱えることになります。

信頼できる測量士(土地家屋調査士)の選び方

測量を「正確に行う」ためには、依頼する土地家屋調査士の力量が非常に重要です。信頼できる専門家を選ぶためのポイントをしっかり押さえましょう。

- 資格と専門性:

測量を行うのは、国家資格を持つ「土地家屋調査士」です。彼らは不動産の表示に関する登記の専門家であり、測量のプロでもあります。必ず資格の有無を確認しましょう。また、測量事務所によっては、測量だけでなく、建築士や司法書士などと連携している場合もあり、ワンストップで相談できると便利です。 - 実績と経験:

過去の測量実績が豊富で、特にあなたが購入しようとしている土地の周辺地域での経験が豊富な土地家屋調査士を選ぶと安心です。その地域の土地の特性や隣接地の情報に詳しい可能性が高いからです。ホームページや問い合わせで、どのような測量を多く手掛けているか確認してみましょう。 - 対応の丁寧さ・説明の分かりやすさ:

素人の私たちにとって、測量に関する専門用語は難解に感じがちです。問い合わせの段階で、質問に対して丁寧に、そして分かりやすく説明してくれるかどうかは非常に重要なポイントです。曖昧な返答をしたり、焦らせるような対応をする事務所は避けるべきです。あなたの疑問や不安に寄り添ってくれる姿勢が大切です。 - 見積もりの明確さ:

複数の事務所から見積もりを取り、比較検討しましょう。見積もりには、測量費用だけでなく、旅費交通費、図面作成費、境界標設置費用、官公庁での書類取得費用など、詳細な内訳が明記されているか確認してください。不明瞭な項目がある場合は、納得できるまで説明を求めましょう。安さだけで選ぶのではなく、作業内容と費用が釣り合っているかを慎重に見極めることが、「正確な測量」につながります。測量費用の相場は土地の広さや形状、隣接地の数、境界の不明確さなどによって大きく異なりますが、数十万円から百万を超えるケースもあります。目安としては、現況測量で10~30万円程度、確定測量で30~80万円程度が一般的ですが、あくまで参考としてください。 - 口コミや評判:

実際に依頼した人の口コミや評判も参考にすると良いでしょう。インターネットの検索や、不動産会社、ハウスメーカーからの紹介なども参考になりますが、最終的にはご自身の目で見て判断することが大切です。

信頼できる土地家屋調査士を選ぶことは、「測量を正確に行う」上で最も重要なステップです。じっくりと時間をかけて、納得のいく専門家を見つけましょう。

測量依頼から完了までの流れ

測量依頼から完了までの一般的な流れを理解しておけば、計画的に進めることができ、スムーズに「正確な測量」を完了させることができます。

- 相談・問い合わせ(無料相談が多い):

まずは複数の土地家屋調査士事務所に連絡を取り、測量を希望する旨を伝えます。この際、土地の所在地、広さ、現在の状況(境界標があるか、隣地との関係はどうかなど)をできるだけ詳しく伝えましょう。 - 現地調査・資料収集:

土地家屋調査士が現地を訪問し、土地の状況や既存の境界標の有無などを確認します。同時に、法務局で登記簿謄本、公図、地積測量図などの公的資料を収集し、土地に関する情報を集めます。これらの資料は、測量を「正確に行う」ための重要な手がかりとなります。 - 見積もり提示・契約:

現地調査と資料収集の結果に基づき、測量の種類、作業内容、費用、期間などが明記された見積もりが提示されます。内容をよく確認し、疑問点があればここで解消しておきましょう。納得できれば正式に契約となります。 - 測量作業の実施:

契約後、実際に測量作業が開始されます。専門的な測量機器(トータルステーションなど)を用いて、土地の形状、面積、高低差、既存の境界標の位置などを精密に測定します。 - 隣地所有者への連絡・境界立ち会い:

確定測量の場合、最も重要なステップの一つです。土地家屋調査士が、あなたの土地に隣接する全ての土地の所有者に連絡を取り、境界確認のための立ち会いをお願いします。この立ち会いでは、測量結果に基づいて境界線を一緒に確認し、合意形成を図ります。 - 境界標の設置・境界確認書の作成:

隣地所有者全員の合意が得られれば、物理的な境界標(プレートや杭など)を設置します。そして、確認された境界位置や、それに合意した旨を記載した「境界確認書」(または筆界確認書)を作成し、関係者全員が署名捺印を行います。この書類は、将来のトラブル防止に非常に役立つ重要な書類です。 - 測量成果図の作成・引渡し:

全ての測量作業と境界確定が完了したら、その結果を反映した「地積測量図」や「確定測量図」などの測量成果図を作成し、依頼者に引き渡されます。これらの図面は、建築確認申請の添付書類や、将来の土地売却時などに必要となる大切な書類です。 - 法務局への登記申請(必要な場合):

測量によって土地の面積が変更になった場合など、登記情報を更新する必要がある場合は、土地家屋調査士が法務局への登記申請を代行してくれます。

この流れを見ると、測量がいかに専門的で手間のかかる作業であるかがお分かりいただけたでしょうか。しかし、これらの手順を「正確に行う」ことで、あなたのマイホーム計画は確固たる土台の上に築き上げられるのです。特に隣地との立ち会いは、デリケートな問題を含むため、経験豊富な土地家屋調査士に任せることで、スムーズな進行が期待できます。

測量トラブルを防ぐ!よくある疑問と対処法

隣地との境界確定で気をつけるべきこと

マイホーム計画で最も心を悩ませる可能性のあるのが、隣地との境界確定トラブルです。特に確定測量を行う場合、このステップが大きな関門となります。しかし、適切な準備と対応で、スムーズに進めることができます。

お子さんの学校行事や習い事などで忙しいあなたにとって、ご近所トラブルは避けたい一番の懸念事項ではないでしょうか。このデリケートな問題を円滑に進めるためのポイントを解説します。

- 隣地所有者との良好なコミュニケーション:

最も重要なのは、隣地所有者との良好な関係構築です。測量士から隣地所有者への依頼がある前に、可能であればあなた自身から挨拶に伺い、「近々、土地の境界確定のための測量を行い、お立ち会いをお願いすることになります」と丁重に説明しておくのがスムーズです。これにより、隣地所有者も事前に心構えができ、協力的な姿勢で臨んでくれる可能性が高まります。 - 土地家屋調査士の「調整能力」の確認:

境界確定は、測量の技術だけでなく、隣地所有者との「調整能力」が非常に問われる部分です。依頼する土地家屋調査士が、隣地所有者との交渉や説明に長けているか、事前に確認しておきましょう。「測量を正確に行う」だけでなく、その結果を隣地所有者に納得してもらうためのコミュニケーション能力が不可欠です。 - 境界標の重要性を理解してもらう:

立ち会いの際には、なぜ境界を確定させ、境界標を設置することが重要なのかを、測量士を通じて隣地所有者に丁寧に説明してもらいましょう。境界が不明確なままだと、将来的に隣地所有者間でのトラブルに発展する可能性があることや、土地の売買や相続の際に問題が生じうることを伝えることで、協力してもらいやすくなります。 - 過去に測量があればその情報も共有:

もし過去にその土地で測量が行われたことがあれば、その際の資料(測量図、境界確認書など)を全て土地家屋調査士に提供しましょう。これらの情報は、現在の測量を「正確に行う」上で非常に貴重な資料となります。 - 同意が得られない場合の対処法:

稀に、隣地所有者が境界確認の立ち会いに応じてくれない、あるいは境界に納得してくれないというケースもあります。このような場合でも、土地家屋調査士は専門家として、粘り強く交渉を続けてくれます。それでも解決しない場合は、「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」や「境界確定訴訟」といった法的な手続きに移行することも可能です。ただし、これらは時間も費用もかかるため、まずは専門家を通じて粘り強く交渉してもらうのが一般的です。

境界確定は、お隣さんとの信頼関係を築く第一歩でもあります。最初から丁寧な対応を心がけることで、将来にわたる良好な関係を築くことができるでしょう。

測量費用は誰が払う?節約できる?

マイホーム計画では、土地代、建築費、諸費用と、あらゆる面でお金がかかるため、測量費用についても気になりますよね。特に数万円~数十万円と決して安くない費用なので、誰が負担するのか、節約する方法はあるのかを知っておくことは大切です。

- 原則は売主負担:

土地を新たに購入する場合、基本的に測量費用は「売主」が負担するのが一般的です。これは、売主が境界を明確にし、買主が安心して土地を購入できるようにする責任があるためです。特に、確定測量を行って引き渡すことを契約条件にしている場合は、売主が費用を支払います。 - 例外や買主負担のケース:

ただし、以下のようなケースでは買主が測量費用を負担することもあります。- 現況測量済みの土地を確定測量する場合:売主がすでに現況測量だけ行っている土地に対して、買主が自分の判断で「確定測量」を希望する場合は、買主が費用を負担することがあります。

- 「現状渡し」の契約:価格を安く抑えるために、売主が測量負担を免除する「現状渡し」という契約で土地を購入する場合もあります。この場合、測量費用は買主負担となりますが、その分土地の購入価格が安価に設定されていることが多いです。将来のトラブルを避けるためにも、この場合は必ず確定測量を自身で行うことをお勧めします。

- 相続した土地を売却する際:ご自身の親御さんなどから相続した土地を売却する場合など、売主となるあなたが確定測量を依頼することになります。

このように、測量費用を誰が負担するかは、土地売買の契約内容によって異なりますので、不動産契約を結ぶ前に、必ず「測量費用はどちらが負担するのか」「どの測量まで行うのか」を明確に確認しておくことが重要です。ここを曖昧にすると、後で思わぬ出費が発生することもあります。

費用を節約する方法は?

測量を「正確に行う」ことを前提に、費用を節約する方法としては、以下のような点が挙げられます。

- 複数の土地家屋調査士から相見積もりを取る:

前述の通り、複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することで、適正価格を把握し、費用を抑えることができる可能性があります。 - 関連書類をあらかじめ準備する:

過去の測量図面や、隣地所有者の情報など、土地家屋調査士が調査に必要となる資料をあらかじめあなたが準備しておくことで、事務所側の手間と時間を削減でき、費用が抑えられる場合があります。 - 工務店やハウスメーカーに相談する:

提携している土地家屋調査士がいる場合があり、一般よりも安価に依頼できるケースもあります。ただし、その事務所が「正確な測量」をきちんと行える専門家であるかどうかの見極めも重要です。

測量費用は決して安くありませんが、トラブルを未然に防ぎ、安心してマイホームを建てるための「必要経費」と捉えることが大切です。無理な節約は、後々の大きな出費につながりかねません。適切な投資であると認識し、信頼できる専門家に「正確に測量してもらう」ことが、結果的に最高の節約となり得ます。

測量結果に疑問を感じたら?

「測量してもらったけど、なんだか結果がおかしい気がする…」

もしこのような疑問や不安を感じたら、どうすれば良いのでしょうか?せっかく「正確に行う」ために依頼したのですから、納得できる結果を得ることが最も重要です。

- まずは依頼した土地家屋調査士に相談:

測量結果に疑問を感じたら、まずは依頼した土地家屋調査士に、その疑問点を具体的に伝え、説明を求めましょう。専門家としての立場から、根拠をもとに丁寧に説明してくれるはずです。測量機器の操作ミスや計算ミスなど、人間的なエラーがゼロとは限りません。誠実に対応してくれるはずです。 - 再測量の依頼:

説明を聞いても納得できない場合や、明らかにミスが疑われる場合は、再測量を依頼することも検討しましょう。ただし、再測量には別途費用が発生することもありますので、事前に確認が必要です。 - 別の土地家屋調査士にセカンドオピニオンを求める:

それでも解決しない場合や、現在の土地家屋調査士への不信感が募る場合は、別の土地家屋調査士に相談し、セカンドオピニオンを求めるのも一つの方法です。複数の専門家の意見を聞くことで、より客観的な判断ができるようになります。 - 土地家屋調査士会への相談:

最終的な手段として、各都道府県に設置されている「土地家屋調査士会」に相談することも可能です。ここでは、土地家屋調査士に関するトラブルの相談窓口が設けられており、公正な立場でアドバイスや仲介を行ってくれることがあります。

疑問を感じたら、そのままにせず、必ず専門家や然るべき機関に相談することが大切です。家族の夢のマイホームのために、臆することなく「正確な測量」を追求していきましょう。

よくある測量に関する「落とし穴」

最後に、マイホーム計画初心者が陥りやすい測量に関する「落とし穴」と、それらを避けるための注意点をお伝えします。

- 既存図面が古い・不正確:

「この土地には測量図があるから大丈夫!」と安心していると、実はその図面が数十年前のものであったり、簡易的な測量で作られた不正確なものであったりする場合があります。特に、公図と呼ばれる地図は明治時代に作られたものもあり、実際の形状と大きく異なるケースが珍しくありません。既存の図面があっても過信せず、最新の「確定測量図」があるか、あるいは新たに確定測量が必要かを土地家屋調査士に確認することが重要です。 - 旗竿地や傾斜地の測量:

形状が複雑な土地(例えば、道路から細長い通路で奥まった敷地に繋がる「旗竿地」や、高低差のある傾斜地)は、測量自体が難しく、時間も費用もかかる傾向があります。また、隣地との境界確定も複雑になりがちです。このような土地を検討している場合は、特に「正確に行う」ための専門知識と経験が豊富な土地家屋調査士を選ぶようにしましょう。 - 古い境界標、または境界標がない:

昔からの慣習で境界を示す石や木の杭が設置されているだけの土地や、そもそも境界標が見当たらない土地もあります。これらの境界標は移動されていたり、破損していたりする可能性があり、明確な証拠とはなりません。このような場合でも、土地家屋調査士は過去の資料や測量技術を駆使して境界を特定しますが、隣地所有者との合意形成に時間がかかることがあります。 - 隣地が空き地のまま:

隣地が空き地のままで所有者が不明であったり、遠方に住んでいて連絡がとりにくい場合、境界確定の立ち会いが困難になることがあります。これにより、測量全体が遅延する原因となることも。「正確な測量」のためには隣地所有者の協力が不可欠ですので、売主や不動産会社を通じて、隣地所有者の情報もできるだけ早く入手しておくのが賢明です。 - 日照権・通風・プライバシーと敷地境界:

測量で敷地境界が確定しても、建物の配置によっては隣地の日照を妨げたり、視線が隣地に入り込んだりしてトラブルになることがあります。敷地境界内であれば何を建てても良いというわけではなく、民法上の権利や近隣との習慣を考慮した設計が重要です。建築士と土地家屋調査士が密に連携し、「正確な測量」に基づいた具体的な配置計画を立ててもらうことで、これらのトラブルを未然に防ぐことができます。

これらの「落とし穴」を知っておくことで、事前に手を打ったり、適切な専門家に相談したりする準備ができます。決して一人で抱え込まず、プロの力を借りながら、安心してマイホーム計画を進めていきましょう。

まとめ:あなたのマイホーム計画を成功に導く測量のチカラ

マイホーム計画は、家族にとって一生に一度の大きなイベントです。理想の間取りやデザインを考える時間はワクワクしますが、その土台となる「土地の測量」がどれほど重要か、この記事を通じてご理解いただけたでしょうか。

「測量を正確に行う」ことの重要性は、単に土地の広さを知るだけにとどまりません。それは、建築計画の変更を防ぎ、将来隣人との間で起こりうる越境トラブルを回避し、住宅ローンや登記手続きをスムーズに進めるための、何よりも確かな一歩となるのです。

不正確な測量は、最終的にあなたの夢のマイホームに亀裂を生じさせ、大きな後悔や追加費用、そして精神的な負担をもたらす可能性があります。しかし、信頼できる土地家屋調査士を選び、適切な測量を「正確に行う」ことで、これらのリスクを未然に防ぎ、安心して建築を進めることができるのです。

この記事で解説したように、測量の種類を理解し、実績のある土地家屋調査士を選び、隣地との境界確定を丁寧に進めること。そして、疑問があればすぐに専門家に尋ねること。これらのステップを踏むことで、あなたのマイホーム計画は、堅固な基礎の上にしっかりと築き上げられます。

お子さんたちが安心して育ち、家族みんなで笑顔あふれる日々を送るためのマイホーム。その実現のために、土地の測量を決しておろそかにせず、プロの力を借りて「正確に行う」ことに、ぜひ時間と手間を惜しまないでください。あなたの賢明な判断が、最高のマイホーム計画へと導くことを心から願っています。

関連記事

-

-

家づくりにおける鬼門を考慮した間取りのポイント

2025/01/18 |

家を建てる際には、間取りの計画が非常に重要です。特に「鬼門」と呼ばれる方位やその考え方は、古くから...

-

-

子どもの安全を守る!マイホーム選びで見落としがちな通学路チェック

2025/07/24 |

新しい家での生活を想像するとき、多くの親御さんが頭に浮かべるのは、子どもたちが毎日安全に通学できる...

-

-

賢いパントリーで食品ストックを管理!失敗しない設計と活用術

2025/09/19 |

マイホーム計画中の皆さん、理想のキッチンを思い描く中で、「パントリー」の存在をどれくらい意識してい...

-

-

マイホーム購入後の確定申告!住宅ローン減税で還付金を受け取る完全

2025/08/09 |

マイホーム購入、本当におめでとうございます!夢にまで見たご自身の家を手に入れ、期待に胸を膨らませてい...