マイホームへの第一歩!建築確認申請を忘れずに乗り越えるための安心マニュアル

公開日: : 家づくりのお役立ち情報

「そろそろマイホームを」と、住宅ローンの返済期間や、成長するお子さんのための子供部屋の必要性から、具体的な計画をスタートさせたあなた。家族みんなで笑顔になれる理想の住まいを夢見ていることでしょう。家づくりは夢膨らむ一方で、初めての経験ゆえに「何から手をつけて良いのか」「大切な手続きを見落としてしまわないか」といった不安も尽きないかもしれません。特に、家を建てる上で法律上、避けては通れない「建築確認申請」は、その手続きの複雑さからつまずきやすいポイントの一つです。しかし、ご安心ください。このプロセスをしっかり理解し、ポイントを押さえることで、トラブルなくスムーズに家づくりを進めることができます。このブログ記事では、建築確認申請の基礎知識から具体的な流れ、そして忘れずに進めるためのコツまで、プロの目線でわかりやすく解説します。さあ、理想のマイホーム実現へ向けて、最初の一歩を踏み出しましょう。

目次

- 建築確認申請とは?なぜ提出するの?

- 建築確認申請の具体的な流れと必要書類

- 申請をスムーズに進めるためのポイントと注意点

- まとめ:理想のマイホームへ向けた大切なステップ

建築確認申請とは?なぜ提出するの?

マイホームの夢を具体化していく中で、耳慣れない言葉に戸惑うことも多いかもしれません。「建築確認申請」もその一つでしょう。この言葉は、家を建てる上で非常に重要な手続きを指します。では、そもそも建築確認申請とは一体何なのでしょうか? そして、なぜこの手続きが「忘れずに」行われる必要があるのでしょうか。ここでは、その根本的な意味と目的について、あなたの疑問を解消していきます。

建築確認申請の法的根拠と目的

建築確認申請とは、あなたが建てようとしている家が、建築基準法という法律や、関連する条例などの規定に適合しているかを、工事を始める前に第三者である行政(特定行政庁)または指定確認検査機関が審査する制度のことです。この法律は、国民の生命、健康、財産を守ることを目的としており、安心できる住環境を確保するために大切な役割を担っています。

例えば、大きな地震が起きたときに簡単に倒壊したり、火災が起きたときにあっという間に燃え広がったりするような建物が建っては困りますよね。また、日当たりや通風、排水などの住環境が著しく損なわれたり、隣家とのトラブルの原因になったりするような建物も避けたいものです。建築基準法は、建物の構造や規模、敷地と道路の関係、建ぺい率・容積率といった建築のルールを細かく定めています。建築確認申請を通すことで、これらのルールが守られていることを確認し、安全で快適な家、そして地域全体での健全なまちづくりを促進しているのです。

「まさか、こんな大事な手続きがあるなんて…」と感じたかもしれませんね。しかし、この手続きこそが、あなたが安心して家族と暮らせる家を建てるための、いわば「お墨付き」を得るためのものなのです。

申請を怠った場合のペナルティ

「建築確認申請、忘れずに」と強調するのには、明確な理由があります。もし、この申請をせずに工事を進めてしまった場合、さまざまな、そして深刻な問題に直面する可能性があります。最も重大なのは、建築基準法違反として扱われ、罰則の対象となることです。

具体的には、建築基準法第9条に基づく「特定行政庁による是正命令」や、第98条に基づく「罰金(百万以下の罰金)」が科されることがあります。命令に従わない場合は、最悪の場合「特定行政庁による工事中断命令」や「建物の使用禁止命令」、さらには「除却命令(建物を壊す命令)」が出されることも。実際に、無申請のまま建てられた家や、許可された内容と異なる家が、後になって発覚し、多額の費用をかけて改修したり、取り壊しを余儀なくされたりするケースも存在します。

これは、あなたの時間だけでなく、家族の将来にとっても大きな負担となってしまいます。また、本来なら受けられるはずの住宅ローンの融資が受けられなくなったり、将来、その家を売却したくても「建築確認済証」や「検査済証」がないため、買い手が見つかりにくくなったり、大幅な値下げをせざるを得なくなったりする可能性もあります。

家族が安心して暮らすための大切なステップ

建築確認申請は、単なる法的な手続きではありません。それは、あなたの家族がこれから何十年と暮らすことになるマイホームの「安全と安心」を、国や専門機関がお墨付きを与えるための、非常に重要なステップです。例えば、小学生のお子さんがいるあなたにとって、自宅が地震に強いか、火事に巻き込まれても避難経路は確保されるか、といった安全性は最優先事項でしょう。

この申請プロセスを通じて、建築士などの専門家が、あなたの家の設計図や構造計算書を詳細に検討し、法律に則った安全基準を満たしているかを確認します。これにより、建てた後になって「この家は本当に大丈夫なのか」という不安を抱えることなく、精神的な安心感を得ることができます。また、万が一、工事中に何か問題が発生した場合でも、事前に申請を通していることで、適切な是正指導を受けることができ、問題が深刻化するのを防ぐことにもつながります。

最終的に発行される「確認済証」や「検査済証」は、あなたの家が合法的に適正なプロセスを経て建てられたことを証明する、非常に価値のある書類となります。これらは、将来的に家を売却する際や、大規模なリフォームを行う際にも必要となる重要な書類です。つまり、建築確認申請は、現在の家族の安心だけでなく、将来の資産価値をも守るための、まさに「忘れずに」行うべき、必要不可欠な手続きなのです。

建築確認申請の具体的な流れと必要書類

建築確認申請の重要性はご理解いただけたでしょうか。次に、実際に「どうやって進めるの?」という具体的な部分について見ていきましょう。膨大な書類や複雑な手続きに「書類がたくさんあって、頭が真っ白になりそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。一つ一つのステップを理解すれば、決して難しいものではありません。ここでは、申請の流れと主な必要書類、そしてそれぞれが担う役割について詳しく解説します。

主な申請者とその役割分担

建築確認申請は、通常、施主であるあなた自身が直接行うことはほとんどありません。多くの場合、家を建てるパートナーとなる「建築会社」や、設計を担当する「設計事務所」、あるいは「ハウスメーカー」が、施主の代理人として行います。なぜなら、申請に必要な書類の作成には専門的な知識が必要だからです。

- 建築会社・ハウスメーカー: 設計から施工まで一貫して請け負う場合が多いため、設計担当者が中心となって申請業務を進めます。

- 設計事務所: 設計と工事監理のみを行う場合、設計事務所が施主の代理人として申請手続きを行います。

あなたは、作成された書類の内容を最終的に確認し、委任状に署名・押印することで、彼らに申請を委任します。信頼できるパートナーを選ぶことが、「建築確認申請、忘れずに」を確実に、そしてスムーズに進めるための第一歩となるでしょう。

申請から確認済証交付までの流れ

建築確認申請は、以下のステップで進められます。全体の流れを把握することで、いま自分の家づくりがどの段階にあるのかを理解しやすくなります。

- 事前相談・打ち合わせ: 建築会社や設計事務所が、あなたが希望する家が建築基準法や地域の条例に適合するかどうかを、事前に役所や指定確認検査機関に相談します。これにより、後で大きな設計変更が必要になるリスクを減らします。この段階で、敷地の条件や周辺環境なども考慮し、実現可能なプランを練っていきます。

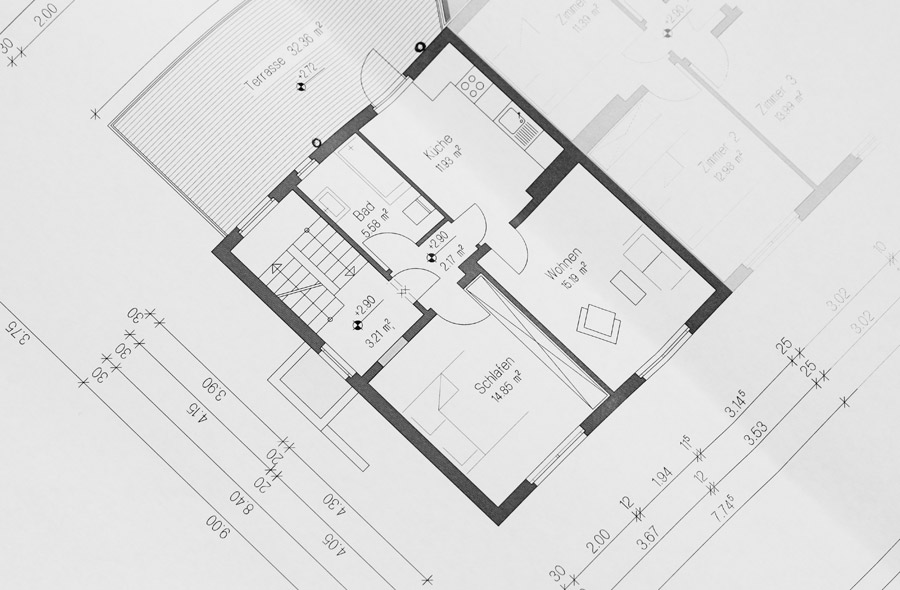

- 申請書類の作成: 設計図面(配置図、平面図、立面図、断面図など)、構造計算書、各種計算書(省エネルギー計算など)、工事届、建築計画概要書など、多岐にわたる専門的な書類が作成されます。これらは全て、法律や条例に則って設計されたことを証明するためのものです。

- 申請書の提出: 作成された書類一式を、特定行政庁(都道府県庁や市役所)または指定確認検査機関に提出します。この際、申請手数料が必要となります。手数料は、建物の床面積や構造によって異なりますが、数十万円かかることもあります。

- 審査: 提出された書類は、経験豊富な専門家(建築主事や確認検査員)によって詳細に審査されます。ここでは、建物の構造安全性、防火・避難性能、採光・換気、敷地と道路の関係、建ぺい率・容積率など、多岐にわたる項目が、建築基準法や関連法令に適合しているか厳しくチェックされます。書類に不備があったり、法的な適合性が確認できない場合は、申請者に対して「質疑」という形で追加説明や設計の修正が求められます。このやり取りをクリアにするまでは、次のステップに進むことができません。

- 確認済証の交付: 審査が無事に完了し、提出された建築計画が法律に適合すると認められると、「建築確認済証」が交付されます。この確認済証がなければ、原則として工事に着工することはできません。この交付をもって、ようやく本格的な工事を開始できる状態になります。審査期間は、規模や内容、提出先の状況によって異なりますが、通常35日以内と定められています。ただし、大規模な建物や複雑な設計の場合、さらに時間がかかることもあります。

- 工事着工: 確認済証が交付されたら、いよいよ建築工事がスタートします。夢のマイホームが形になり始める瞬間です。

- 中間検査・完了検査: 工事中には、特定の中間段階(例:基礎工事完了時、構造躯体組み上げ時など)で「中間検査」が行われる場合があります。これは、見えなくなる部分の構造安全性を確認するためのものです。そして、建物が完成すると、最後に「完了検査」を受けます。この検査では、確認済証に記載された計画通りに建物が建てられているか、再度現地で確認されます。

- 検査済証の交付: 完了検査に合格すると、「検査済証」が交付されます。この書類は、建物が全ての基準を満たして完成したことを証明する重要なものです。建築確認申請は、この検査済証の交付までがワンセットと考えておきましょう。

これらのステップを一つずつ確実に踏むことで、「建築確認申請、忘れずに」を実践し、安心して次の段階へ進んでいけるのです。

準備すべき主な必要書類リスト

建築確認申請には、非常に多くの書類が必要です。これらは主に建築士が作成しますが、施主としてどんな書類があるのかを知っておくことは大切です。主な書類とその役割をいくつかご紹介します。

- 建築確認申請書(第一面から第六面まで): 建築主(あなた)、設計者、工事監理者、特定行政庁(または指定確認検査機関)など、計画の基本情報や関係者を記載する書類です。建物の用途、構造、規模、敷地の住所など、プロジェクトの基本情報が網羅されています。

- 建築計画概要書: 申請内容の要約で、一般の人が閲覧できる書類です。建築物の種類、規模、配置、申請者の氏名、建築場所などが記載されており、建築確認の申請があった建物に関する情報が公開されます。

- 設計図書:

- 配置図: 敷地内に建物がどのように配置されるかを示し、敷地境界線、道路、隣地建物との距離、駐車場、庭なども記載されます。建築基準法上の斜線制限や日影規制など、法的な距離制限が守られているかを確認する上で重要です。

- 平面図: 各階の間取り、部屋の広さ、窓やドアの位置、設備の配置などを詳細に示します。避難経路、採光・換気の有効性、各部屋の用途などが確認されます。

- 立面図: 建物を東西南北から見た外観を示し、高さ、窓やドアの配置、屋根の形状、外壁の仕上げなどが描かれます。建物の高さ制限や、周囲の景観との調和などが確認されます。

- 断面図: 建物を垂直に切った断面を示し、各階の高さ、天井高、基礎の深さ、屋根の構造などが詳細に描かれます。耐震性や構造の安定性を確認するための重要な情報が含まれています。

- 構造図: 建物の構造に関する詳細な図面で、基礎、柱、梁、壁、屋根などの部材の配置や寸法、材質、接合方法などが示されます。地震や台風に対する建物の強度を裏付けるものです。

- 設備図: 給排水設備、電気配線、換気設備、空調設備などの配置と配管・配線が示されます。衛生面や快適性、安全性が確保されているかを確認します。

- 構造計算書: 建物の構造安全性を数値で証明する書類です。建築基準法で定められた基準に基づき、地震や風などの外力に耐えられるか、建物の自重に耐えられるかなどを計算し、安全であることを示します。特に、木造3階建てや鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物では必須となります。

- 各種計算書: 省エネルギー計算書(地域や建物の規模によっては必須)、採光計算書、換気計算書など、建築基準法の特定の項目を満たしていることを示すための計算書類です。

- 敷地調査報告書: 敷地の現状(地盤の強度、高低差、既存の構造物など)を示す書類です。地盤改良の必要性などを判断する材料となります。

- 委任状: あなたが建築会社や設計事務所に申請手続きを委任することを証明する書類です。

これら全ての書類を適切に準備し、審査をクリアすることが、「建築確認申請、忘れずに」次のステップへ進むための鍵となります。専門家と密に連携し、疑問点はその都度確認することが大切です。

申請をスムーズに進めるためのポイントと注意点

建築確認申請は、家づくりの初期段階における最も重要な関門の一つです。ここまででその重要性と具体的な流れをご理解いただけたと思いますが、「じゃあ、どうしたらスムーズに進められるの?」という疑問が残っているかもしれませんね。「無事に工事が始まるか心配…」と感じているあなたのために、ここでは申請を滞りなく、かつ効率的に進めるためのポイントと、特に注意すべき点を詳しく解説します。

パートナー選びの重要性

建築確認申請のスムーズな進行を左右する最大の要因の一つは、いかに信頼できるプロのパートナー(建築会社、ハウスメーカー、設計事務所)を選ぶか、という点にあります。彼らは申請書類の作成から提出、役所や検査機関との折衝まで、すべての実務を代行してくれます。そのため、以下のような視点でパートナーを選ぶことが重要です。

- 経験と実績: 建築確認申請に関する豊富な経験と実績があるか。特に、あなたが建てたいと考えている建物の種類(木造、鉄骨造など)や規模、地域の特性(準防火地域など)に精通しているかを確認しましょう。

- コミュニケーション能力: 専門用語ばかりでなく、素人である私たちにも分かりやすく説明してくれるか。疑問や不安に対して、丁寧に耳を傾け、適切なアドバイスをくれるかは非常に大切です。密なコミュニケーションが取れるパートナーであれば、問題が発生しても迅速に対応できます。

- 法令順守の意識: 建築基準法や関連法令に対する深い知識を持ち、常に最新情報をキャッチアップしているか。また、法令順守の意識が非常に高く、安易な抜け道を探したりしない誠実さも重要です。

良いパートナーは、あなたが「建築確認申請、忘れずに」安心して乗り越えられるよう、強力にサポートしてくれる存在となるでしょう。

役所との事前相談を活用しよう

「建築確認申請、忘れずに」スムーズに進めるためには、申請前の「事前相談」が非常に有効です。これまでの章でも触れましたが、建築会社や設計事務所を通して、管轄の特定行政庁(都道府県庁や市役所)や指定確認検査機関に、計画段階で相談をすることをおすすめします。

事前相談では、計画している建物の用途、規模、構造、敷地の場所などを伝え、法的な制約や地域の条例で特に注意すべき点がないかを確認します。例えば、「この敷地は〇〇制限の対象となるため、建物の高さに注意が必要です」「この地域では、特定の素材の使用が義務付けられています」といった具体的なアドバイスをもらうことができます。

これにより、申請後に大きな設計変更を求められるといった予期せぬトラブルを未然に防ぎ、時間や費用のロスを最小限に抑えることができます。もし、この事前相談をせずにいきなり申請してしまった場合、法的な不適合が見つかり、大幅な設計見直しや申請のやり直しが必要になり、結果として工事着工が大幅に遅れてしまう可能性もゼロではありません。効率的な家づくりのためにも、事前相談は積極的に活用すべき重要なステップです。

法改正や地域条例の見落としに注意

建築基準法は、社会情勢や技術の進化に合わせて常に改正が行われています。また、各自治体によって独自の「建築協定」や「景観条例」、さらには「特定行政庁の指導要綱」などが定められていることも少なくありません。例えば、「特定の外壁材しか使用できない地域」「建物の色彩にルールがある地域」「隣地との境界線から〇メートル以上離して建てる必要がある」など、多岐にわたります。場合によっては、計画当初は問題なかった規制が、申請直前に改正されるといったケースも考えられます。

これらの法改正や地域独自のルールを見落としてしまうと、せっかく作り上げた設計プランが法的に不適合となってしまい、申請が通らず、大幅な変更を余儀なくされることになります。これは、時間的なロスだけでなく、設計費用や資材調達の遅延など、経済的な負担にも繋がりかねません。

専門知識を持った建築会社や設計事務所は、常に最新の法規制や地域の条例情報を把握しています。あなた自身も、パートナー任せにするだけでなく、例えば自治体のウェブサイトで関連情報を確認したり、打ち合わせの際に「この地域の独自のルールはありますか?」と積極的に質問したりすることで、共同で確認作業を進める意識を持つことが重要です。これにより、「建築確認申請、忘れずに」を確実なものにするとともに、予期せぬトラブルを回避できる可能性が高まります。

変更時の再申請と完了検査の重要性

無事に確認済証が交付され、工事が始まったとしても、その後の「変更」には注意が必要です。工事中に施主の希望や現場の状況によって、当初の設計からわずかな変更が生じることは珍しくありません。

しかし、確認済証交付後に、建物の構造、規模、用途など、建築基準法に関わる重要な部分で計画に変更が生じた場合は、再度「計画変更確認申請」を行う必要があります。例えば、当初予定していなかった窓を追加したり、壁の位置を大きく変更したり、建物全体の高さが変わるような変更は、再申請の対象となる可能性が高いです。軽微な変更であれば、再申請不要な場合もありますが、その判断は専門的であり、自己判断は非常に危険です。必ず施工者や設計者に相談し、指示を仰ぎましょう。無許可で変更を進めてしまうと、完了検査でその変更が発覚し、是正命令が出され、最悪の場合、建物の改修ややり直し、検査済証が交付されないといった事態にもなりかねません。

そして、最も重要なのが「完了検査」です。建物が完成したら、必ず完了検査を受け、「検査済証」を取得することがきわめて大切です。この検査済証は、建物が確認済証の計画通りに、かつ建築基準法に適合して建築されたことの証明となります。もし、検査済証がない家は、金融機関からの住宅ローン融資が難しくなったり、将来的に売却する際に大きな足かせとなったりします。また、増改築の際にも問題が生じやすくなります。

あなたは「建築確認申請、忘れずに」という言葉を、工事着工前だけのことだと思っていませんでしたか? 実は、工事中の変更への対応、そして完了検査と検査済証の取得まで含めて、一連の重要なプロセスなのです。全てのステップを確実に踏んでこそ、法的に問題なく、安心して住み続けられる、そして未来にわたって価値を保ち続けることができるマイホームが完成するのです。

まとめ:理想のマイホームへ向けた大切なステップ

マイホーム計画をスタートさせたあなたにとって、「建築確認申請」は、まさに最初の、しかし非常に重要なハードルの一つです。住宅ローンの返済期間や、お子さんの成長を見据えた住空間の必要性から、家づくりに踏み出した多くのご家族が、この手続きの複雑さに戸惑いを感じてきました。しかし、この記事を通して、建築確認申請が単なる法律上の手続きではなく、あなたと家族が何十年と安心して暮らせる家を建てるための、そして将来にわたってその資産価値を守るための、きわめて大切なステップであることがご理解いただけたのではないでしょうか。

私たちは、建築確認申請の法的根拠と、なぜそれが「忘れずに」行われる必要があるのかを深く掘り下げてきました。もしこの申請を怠れば、工事中断や罰金、最悪の場合には取り壊し命令といった深刻なペナルティが課されるリスクがあることもお伝えしましたね。また、申請から確認済証交付、そして最終的な検査済証取得までの具体的な流れ、そしてその過程で必要となる膨大な書類についても解説しました。正直、「こんなにたくさんの書類があるなんて!」と驚いたかもしれません。

しかし、恐れることはありません。最も重要なのは、信頼できるプロのパートナー(建築会社や設計事務所)を選び、彼らと密に連携を取りながら、事前相談を積極的に活用し、一つ一つのステップを丁寧に踏んでいくことです。法改正や地域独自の条例に常に注意を払い、万が一の設計変更の際には、必ず再申請の必要性を確認する。そして、建物の完成後も、最後まで完了検査を受け、検査済証を取得するまでが「建築確認申請」の一連の流れであることを、決して「忘れずに」いてください。

建築確認申請は、夢のマイホームを実現するための基礎であり、あなたの家族の安全と安心を保障する重要な「パスポート」のようなものです。このプロセスを確実にクリアすることで、あなたは自信を持って、家族みんなが笑顔で暮らせる、理想の住まいへと向かうことができます。さあ、この知識を胸に、後悔のない家づくりを一歩ずつ進めていきましょう。あなたのマイホームの夢が、最高の形で実現することを心から願っています。

関連記事

-

-

自然素材の家で家族と暮らす!工務店の専門知識で理想の住まいを叶え

2025/08/08 |

そろそろマイホームを真剣に考え始めたあなた。家族の健やかな未来のため、どんな家に住むのがベストなの...

-

-

子育て家族のための「マイホーム計画」完全ガイド|失敗例と注意点も

2025/07/30 |

マイホーム計画は、家族の将来を左右する大きなライフイベントです。特に小学生のお子さんが...

-

-

健康状態も関係する?団体信用生命保険と住宅ローン審査の全知識

2025/08/21 |

マイホームの夢を叶えるために、住宅ローンの情報収集を始めているあなた。子どもの成長に合わせて広々と...

-

-

老後の安心をデザインする!将来を見据えた住まいづくりのポイント

2025/05/09 |

将来の生活スタイルの変化を考えながら、マイホームを計画されていますか?子育て世代にとって、子供部屋...