ブランディングで工務店の価値を高める

公開日:

:

最終更新日:2025/12/13

工務店 経営

日本の工務店業界は、住宅市場の変化や顧客ニーズの多様化、価格競争の激化、働き手不足など数多くの課題に直面しています。こうした環境の中で自社の価値や強みを最大限に発揮し、安定的な成長を実現するためには、計画的な経営戦略が不可欠です。とりわけ近年、競合との差別化や顧客認知度向上のためにブランディングが重視されています。しかし、「そもそもどのようにブランディングを始めれば良いのか」「うちの規模で意味があるだろうか」と現場で悩む経営者の方も多いはずです。

本記事では、工務店が実践しやすいブランディングの具体的手順を経営戦略の視点と共にわかりやすく解説します。明日からすぐに取り入れられるアクションプラン、成果の測り方、課題への対応策まで徹底的に掘り下げ、読者の皆様がご自身の工務店を一段高いステージへ導くための道筋を明確にお伝えします。「うちもできる」と前向きになれる、実効性の高い内容ですので、ぜひ最後まで参考にして自社改革に役立ててください。

ブランディングの「実践的」導入戦略:基礎から応用まで

工務店経営において、ブランディングは一過性のPRやロゴデザイン以上の意味を持ちます。それは、事業の目的や価値観を明文化し、市場や顧客に一貫したメッセージを伝える「経営戦略の根幹」として位置付けることが重要です。本セクションでは、経営者の「何から始めて良いかわからない」「うちの強みが見つからない」という悩みを一つひとつ解決できるよう、具体的な手順・ポイントを解説します。

1. 自社の価値と強みを【見える化】する

まず最初に取り組むべきは、自社がなぜ選ばれるのか、どんな想いで事業を営んでいるのかを客観的に整理する作業です。以下の手順で自社分析を進めましょう。

- 過去のお客様の声や口コミを集めて並べてみる(どんな部分を評価されたかを抽出)

- 自社の施工事例を振り返り、「他社にないこだわり」や「独自技術」が盛り込まれた案件をピックアップ

- 従業員や現場スタッフとミーティングを開き、「自社を一言で表すキーワード」を出し合う

- 地域内外の競合工務店をリストアップし、自社ならではの特色・サービスと比較検討する

このプロセスを通じて、サービス・品質・設計思想・施工体制といった様々な観点から自社の核となる強みや価値観を「言語化」します。経営戦略の第一歩は、曖昧な感覚を整理し他人にも伝わる形にすることです。

2. 理想顧客像(ターゲットペルソナ)の明確化

「どんなお客様に選ばれたいのか」を明確に設定することは、経営戦略全体の成否に直結します。次のような観点でペルソナを具体化しましょう。

- 年齢、家族構成、年収、職業、ライフスタイル

- 過去に受注した顧客の傾向(よく来店する層、契約率が高い層)

- お客様が持つ悩みや不安(コスト重視、耐震・断熱、デザイン性など)

- SNSやWebでの情報収集傾向・購買決定プロセス

具体的な一人の人物像「◯◯市在住・30代後半・子育て世帯、自然素材が好き」といったイメージまで落とし込むことが重要です。ペルソナが定まることで、後のマーケティングやサービス企画も芯がぶれず一貫性を持てます。

3. 「ブランド・コンセプト」の設定と言語化

自社の強みとターゲットを整理したら、ブランディング活動の核となるブランド・コンセプト(旗印)を作ります。例えば、

- 「家族に寄り添う、安心・安全の家造り」

- 「自然素材と日本の知恵を取り入れた住まいをご提案」

- 「設計力と現場力で、本当に暮らしやすい家を作る」

など、顧客にどんな暮らしや体験をもたらしたいかが伝わる短いフレーズが理想です。また、現場スタッフから営業担当、広告物に至るまで全員が同じ言葉を使えるよう社内で共有し、社外発信にも一貫性を持たせましょう。経営戦略上、このコンセプトがすべての施策の判断基準となります。

4. タッチポイントの洗い出しと体験設計

顧客が工務店と接触する場面(タッチポイント)は、集客から契約、施工、アフターフォローまで多岐にわたります。経営戦略として、下記ポイントを洗い出しましょう。

- Webサイト・SNS・チラシ・看板など

- モデルハウスやショールームでの接客

- 現場見学会・完成お披露目イベント

- 問い合わせ対応・打ち合わせ

- 工事現場でのご近所対応

- 引き渡し後のアフターサービス

これら一つ一つに「自社らしい体験」を設計し、ブランドイメージがずれない工夫を加えていきます。例えば、スタッフの挨拶や服装、現場美化意識、問い合わせ対応フローの標準化など、ほんの些細な部分までブランド価値に直結します。

5. ロゴ・デザイン・コピーの統一(ビジュアルアイデンティティ)

実際のブランディングには、名刺・パンフレット・サイトデザイン・看板・現場シートなど「見た目の統一」も非常に効果的です。もし初期費用を抑える場合は、

- まずはロゴ、メインカラー、キャッチコピーを最小限3点だけ定める

- 外注ではなく簡易なデザインテンプレートを活用する

- 制作物ごとに担当者が違っても「コンセプト・イメージブック」を共有してずれを防ぐ

という手法が現実的です。重要なのは、どんな媒体でも「同じ印象」が伝わることです。

6. スタッフ全員でブランドを体現する仕組み作り

経営戦略としてブランディングを根付かせるには、経営層だけでなく現場やバックオフィスのスタッフにもブランドコンセプトを浸透させる必要があります。例えば、

- 定期的にコンセプトや理念を振り返る社内勉強会開催

- 現場スタッフの「対応事例」を共有し表彰する場を設ける

- 新入社員向けのオリエンテーションにブランド理念を含める

など、日常業務の中にブランド意識を組み込む仕組みを工夫しましょう。

7. 段階ごとの進捗チェック・改善

上記の導入手順をひと通り終えたら、自社の現状やブランドイメージがどこまで伝わっているかを以下の日常業務の中でチェックしましょう。

- 定点で顧客アンケート(来場時・契約時・引き渡し後)を実施

- Webサイトのアクセス解析や問い合わせ状況を定期レビュー

- SNSなどでの工務店名検索や口コミ内容を継続的把握

継続的な振り返りと微調整が、最終的にブランド力・経営戦略全体の底上げとなります。

【Q&A】基礎段階でよくある質問

- Q. 小規模・家族経営の工務店でもブランディングは有効?

A. 規模を問わず、「信頼できる工務店」と認識されることで受注率が向上します。むしろ小規模だからこそ「顔の見える安心感」「地域密着」「職人技」に特化したブランディングが有効です。 - Q. ブランド力を高めるため、まず何から手をつければ良い?

A. 「自社の価値を整理して言語化する」が第一歩です。お客様や現場スタッフの声を掘り起こし、客観的に自社の魅力を書き出してみてください。

経営戦略×ブランディング:成果を最大化する具体的な取り組み

基礎フェーズを経てブランディングの骨格ができたら、次は経営戦略と実務を連動させて実際の成果(受注増・利益向上・採用力強化など)に結び付けていく運用フェーズです。本セクションでは、一般的な解説にとどまらず、現場で「すぐに実行できる」具体的施策をご紹介します。

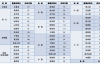

1. KPI(重要業績評価指標)の設定とモニタリング

感覚だけに頼らず、「ブランド力が受注や利益にどの程度影響しているか」を数値で追うことは経営戦略の本質です。以下を目安に設定します。

- 来場・問い合わせ数(月ごと・キャンペーンごとに比較):ブランド認知向上の指標

- 契約率(商談→受注の割合、年初と年末を比較):選ばれる理由の変化を把握

- SNSフォロワーの推移・エンゲージメント:オンライン上のブランド拡散度を測定

- 口コミ数・顧客満足度アンケート結果:ブランド体験の質的評価

これらを月次チェックする体制を作ると、ブランドの浸透度や戦略の有効性が一目で分かり、いやす。

2. 顧客体験に基づく口コミ・紹介戦略の強化

経営戦略の観点では、「既存顧客が自発的に他のお客様を紹介したくなる仕掛け作り」が最も費用対効果の高い施策です。具体的な取り組み例はこちらです。

- 引き渡し時の記念品やサプライズイベントを設計(写真撮影、手紙など)

- OB顧客宅の見学会を企画し、実際の暮らしを体験できる場を作る

- 紹介キャンペーン(紹介→成約で商品券などを進呈)を定期的に実施

- 創業者や現場スタッフのストーリーをSNS・ニュースレターで発信

「クチコミは偶然の産物」ではなく、体験設計と仕組み化で着実に広がるものです。

3. 地域、行政、異業種とのコラボレーション推進

自社ブランド力をエリア全体で高めるためには、異業種との提携やイベント主催も有効です。

- 地元の設計事務所・家具メーカー・不動産会社との共同イベントを実施

- 市町村の防災キャンペーンや空き家対策プロジェクトとのタイアップ

- 地域の小学校や保育園とのワークショップ・備品寄贈などで「地域貢献」の発信

こうした活動は単なるCSR(社会貢献)ではなく、「あの工務店は地域の暮らし全体を考えている」というブランディングに直結し、信頼度向上や他社との差別化にもつながります。

4. コンテンツマーケティング×ブランディング発信強化

Webサイト・SNS・ニュースレターなどの「情報発信力」も経営戦略の重要な武器です。単なる商品や価格情報だけではなく、ブランドメッセージを伝える記事やコンテンツを充実させましょう。

- 現場進捗やスタッフ紹介、標準仕様の豆知識コラム、長期メンテナンス情報を定期掲載

- 完成事例レポートを「施主インタビュー」形式で掲載し、顧客目線のブランド体験を伝える

- 「家づくり相談会」「設計ワンポイント講座」など無料の学びイベントを開催し、オウンドメディア・SNSで告知

- AIチャットボットやFAQページの設置:24h質問受付で信頼感・利便性UP

経営戦略視点では、コンテンツの質や投稿頻度を数値管理しながら「ブランドイメージがどれだけ伝わっているか」を定期的にレビューしましょう。

5. サプライチェーンや協力業者へのブランド浸透施策

施主や生活者だけでなく、大工さん・協力業者・仕入れ先もブランド作りの大切な仲間です。例えば、

- 発注書や現場マニュアルへブランドコンセプトを併記

- 現場用ユニフォームや車両シートに自社ロゴを統一表記

- 定期的な協力業者会議で、対応事例やブランド事例を共有

協力業者までブランド意識が共有されることで、現場の一体感や品質も向上し、経営戦略全体の強みとなります。

6. 働き方改革・採用強化へのブランディング活用

現在、若手技術者・職人の採用難が業界共通の課題になっています。経営戦略にブランディングを組み合わせることで、「地域で最も働きたい会社」の実現にもつながります。

- 社員・職人の働きがいを伝える採用特設ページの設置

- 社内・現場での「ありがとう」の見える化(表彰、メッセージボード設置)

- ダイバーシティ推進やワークライフバランスに配慮した就業規則の見直し

- 社内イベントや地域イベント参加をSNSで発信し、社風を外部にアピール

「この会社なら家も、自分自身も大切にしてもらえる」と発信できた工務店から、良い人材が集まり・定着しやすくなります。

【Q&A】現場でよくある疑問とその解決策

- Q. うちは広告宣伝費が限られている。どの施策が現実的?

A. 既存顧客との関係強化や紹介制度、無料イベントの開催、Web/SNS活用から始め、費用対効果の高いものから段階的に取組みましょう。 - Q. ブランディングの効果はどれくらいの期間で出る?

A. 短期の効果も「問合せ数の変化」などで現れますが、本格的なブランド力の浸透や指名受注増加には半年〜2年程度のスパンを見込み、継続的に施策を回すことが重要です。 - Q. 人材難や協力業者へのブランド共有が難しい…

A. 定期的な現場会議や情報共有、ブランド理念の現場マニュアル反映等、小さな工夫から始めることで徐々に浸透します。点ではなく面で継続的に取り組みましょう。

経営戦略を継続的に成功させるための「次の一手」

一度策定したブランディングや経営戦略も、市場変化や内部環境の変化にあわせて柔軟に見直していく必要があります。本セクションでは、成果を最大化し続け、工務店の価値を未来へと繋げていくための「持続的改善」とそのポイントを解説します。

1. 定期的なブランド診断・経営戦略レビューの実施

「うちのブランドは本当に伝わっているか?」「顧客像は変わっていないか?」「競合の動きは?」…これらを年1〜2回程度、社内や第三者を交えて振り返る場を設けましょう。主な視点は以下の通りです。

- 新規顧客の属性や購買動機の変化

- 競合他社の新サービスやブランド施策

- 自社スタッフ(特に新入社員)のブランド理解・浸透度

- 時代のトレンドや地域イベント等による社会環境の変化

こうした定期点検は「現状維持バイアス」を打破し、次の施策立案や新たな経営戦略づくりにつながります。

2. 顧客フィードバック活用による施策改善

お客様アンケートやインタビュー結果を「単に報告書にまとめる」だけで終わらせず、社内のPDCAサイクルに組み込むことが重要です。

- 「良かった点」「不満点」「今後に望むこと」を抽出し、全スタッフへ情報共有

- 具体的な事例をイラストやグラフで掲示板に貼り出し、気づきを個人レベルで記録

- 不満対応や要望へのアクションをルール化し、次回営業戦略・現場手法へ反映

ブランドイメージは作って終わりではなく、顧客体験の積み重ねとその改善こそが経営戦略の成果となります。

3. DX(デジタル活用)によるブランド力強化

デジタル化は単なる業務効率化ではなく、ブランド価値の新たな訴求ポイントにもなります。おすすめのデジタル施策は以下です。

- バーチャル内見、3DシミュレーションなどWeb活用による先進性アピール

- チャットボットや自動返信メールで顧客対応スピード向上

- 誰でもスマホでアクセスできる営業資料・カタログのオンライン化

- 工務店専用の「顧客アプリ」でアフターサービス・契約書管理を簡略化

「この工務店は時代に合ったサービスで安心」と認識してもらうことで、ブランドイメージ刷新と経営戦略の打ち手が広がります。

4. 新領域・事業モデルへの挑戦&ブランド再設計

顧客ニーズや住宅市場の変化に追随するため、時にはブランドコンセプトやサービスを再考することも求められます。

- リノベーション住宅やリフォーム事業への参入

- エコ・ZEH(ゼロエネルギーハウス)対応や福祉住宅・スマホ連携住宅の提案

- 資産活用型マンション・店舗ビジネスや空き家オーナー支援サービス

新事業に本腰を入れる際には、「ブランドDNA」は継承しつつ「〇〇専門工務店」「DIYサポート型工務店」等の新たなブランドポジションを明確化し、戦略的に再設計を行いましょう。

5. SDGs視点のブランドと経営戦略への統合

今後、持続可能な社会への貢献(SDGs)も重要な経営テーマとなります。工務店としては、

- 地域材や再生エネルギーの活用、脱炭素化施工のアピール

- 高齢者・子育て支援のデザイン提案

- 地産地消や地元企業とのパートナーシップ

こうした活動を経営戦略・ブランディングの中心軸に据えることで、従来の商圏外・新たな層からの支持や信頼も獲得できます。

【Q&A】ブランド戦略の進化と再考に関するご相談

- Q. ブランド力が頭打ちになったら?

A. 顧客やスタッフへのヒアリングを通じ、「現在のブランドへの期待」「今後望まれる価値観」を見直しましょう。新市場や外部パートナーとの連携も有効です。 - Q. 現場がブランドから離れてしまわないか心配…

A. 普段の業務ルールや会議、現場対応マニュアルなど、誰でも参照可能な形で「ブランドの約束」を運用上に落とし込むことが大切です。スタッフ自発のブランド提案を奨励する仕組みも効果的です。

まとめ

本記事では、工務店にとっての経営戦略とブランディングの本質、現場主導の実践的な手順、そして継続的に成果を高め続けるための改善策までを具体的にご提案しました。まずは「自社の強み」や「顧客に伝えたい想い」を明文化し、小さなステップから一貫性のある体験を設計することが重要です。そのうえで情報発信や現場改善を繰り返し、ブランドの質と業績を同時に高めていく努力を惜しまないこと。定期的なレビューやフィードバックの活用、そして環境変化への柔軟な対応が、将来の事業発展への確かな道筋となります。今日ここで得たアクションプランを足掛かりに、自社だけの価値を最大限に発信し、地域社会から「なくてはならない工務店」として愛され続ける未来を、ぜひご自身の手で切りひらいてください。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

工務店の経営計画|具体的な作成手順と成功事例

2025/09/25 |

多くの工務店経営者が抱える悩みには、「受注が安定しない」「資金繰りが厳しい」「人材確保が難しい」な...

-

-

現場コストを削減する!工務店の利益確保術

2025/10/24 |

工務店の経営では、さまざまな課題が日々発生します。その中でも最も重要なのが「利益改善」と「現場コスト...

-

-

顧客満足度を高める!工務店の信頼構築術

2025/08/23 |

工務店の経営現場では、多様な顧客の要望対応や激化する競争、コスト管理など、日々多くの課題に向き合って...

-

-

確認済証交付など建築行政手続をデジタル完結へ

2024/12/03 |

国土交通省より、建築基準法令に関連する行政手続のデジタル化に向けた重要な情報が発表されました...

- PREV

- 工務店経営で見るべきKPI!目標達成のための指標設定

- NEXT

- イベント開催の失敗事例から学ぶ改善点