採用難時代を乗り切る!工務店の魅力的な採用ブランディング

工務店経営者の皆様、採用活動において「応募が来ない」「良い人が見つからない」といった「採用難」に直面されていませんでしょうか? 少子高齢化による働き手不足、建設業界へのネガティブなイメージ、大手に比べて知名度が低いといった様々な要因が重なり、かつてないほど採用のハードルが高まっています。特に地域に根差した工務店にとって、優秀な人材を確保することは事業継続や成長のために喫緊の課題です。

しかし、この「採用難」時代においても、人が集まり、定着する工務店は確かに存在します。その鍵となるのが、「採用ブランディング」です。自社の強みや魅力を明確にし、求める人材に対して効果的に発信する戦略的な取り組みです。採用ブランディングは単なる募集要項の作成や広告掲載にとどまらず、企業の文化、働く環境、仕事のやりがい、社員の活き活きとした姿など、工務店の真の姿を伝え、共感を呼ぶことを目指します。

この記事では、採用難を克服し、貴社にとって最適な人材を獲得するための採用ブランディングの始め方から具体的な実践方法、そして効果測定と継続的な改善までを、ステップを追って解説します。この記事を読むことで、漠然とした「うちには人が来ない」という悩みが、「どうすれば魅力が伝わるのか」「どこで伝えていけばいいのか」といった具体的なアクションプランへと変わるはずです。さあ、貴社の採用を成功させ、事業をさらに発展させるための一歩を踏み出しましょう。

目次

採用難時代に必須!魅せる採用ブランディングの「超」基礎戦略

まず、「採用ブランディング」とは何か、そしてなぜ現在の「採用難」という状況においてこれほどまでに重要性が増しているのかを確認しましょう。採用ブランディングとは、自社を「働く場所」として魅力的に見せ、求める人材からの認知度や好感度を高めるための活動全体を指します。単に給与や休日をアピールするだけでなく、工務店の持つ理念、文化、働くやりがい、人間関係、キャリアパスなどを包括的に候補者に伝え、共感してもらうことを目標とします。

なぜ採用ブランディングが必要なのでしょうか? 「採用難」の背景には、応募者の視点の変化があります。かつてのように企業の規模や安定性だけで応募先を決めるのではなく、仕事内容への熱意、働く環境、企業の理念への共感、自己成長の機会などを重視する候補者が増えています。特に若い世代は、SNSなどを通じて企業のリアルな姿を調べ、自分に合うかどうかを慎重に判断します。こうした状況下で、自社の魅力を言語化し、効果的に伝えられていない工務店は、残念ながら候補者の選択肢に入りにくくなってしまいます。

採用ブランディングを成功させることは、単に応募者数を増やすだけでなく、以下のような多くのメリットをもたらします。

- 企業文化に合った、質の高い人材からの応募が増える

- 採用ミスマッチによる早期離職を防ぐ

- 内定辞退率を低下させる

- 採用コストを削減する

- 社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高める

- 社外からの評価や認知度が向上し、事業ブランディングにも寄与する

「採用難だから仕方ない」と諦めるのではなく、採用ブランディングという戦略的な視点を持つことが、この厳しい時代を乗り越える第一歩となります。

ステップ1:現状分析と採用課題の明確化

採用ブランディングを始める前に、まずは自社の「今」を知ることが重要です。現状分析は、採用難の真の原因を見つけ出し、採用ブランディングの方向性を定めるための土台となります。

- 過去の採用活動の振り返り:

- 過去数年間の応募者数、採用数、内定辞退率、早期離職率

- 応募者の属性(年齢、経験、スキル、応募経路)は?

- どのような求人媒体を利用し、どの媒体の効果が高かったか?

- 面接で候補者からよく聞かれた質問は?

- 不採用になった候補者の主な理由は?

これらのデータを集計し、客観的に分析します。

- 社内外のヒアリング:

- 現在の社員は、なぜこの会社を選んだのか? 働く中で感じている魅力や不満は?

- 社風や人間関係はどうか?社員のモチベーションは?

- 退職者の退職理由は?(可能であれば)

- 顧客や協力業者から見た工務店のイメージは?

現場の声を聴くことで、求人情報だけでは伝わりきらないリアルな強みや課題が見えてきます。

- 競合となる工務店のリサーチ:

- 近隣や同規模の工務店はどのような人材募集をしているか?

- どのような媒体で発信しているか?

- 彼らが打ち出している魅力は何?

競合との比較を通じて、自社の差別化ポイントを探ります。

- 採用ターゲットの明確化:

- どのようなスキルや経験を持つ人材が欲しいか?

- どのような価値観や志向性を持つ人材が、自社の文化に合うか?

- 年齢層、経験レベル(新卒、中途、未経験)は?

- 採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に設定します。

ターゲットが曖昧だと、発信する情報もブレてしまいます。「誰に」向けた採用ブランディングなのかを定めることが重要です。

これらの分析を通じて、「応募が少ないのは求人媒体の選び方が間違っている」「面接で会社の実態が伝わりきっていない」「若手が魅力を感じる要素がアピールできていない」など、具体的な採用難の原因が見えてきます。これが採用ブランディングで解決すべき課題となります。

ステップ2:工務店の「らしさ」=採用コンセプトの定義

現状分析で洗い出した自社の強み、社員の声、そして明確にした採用ターゲット像を踏まえて、工務店の「らしさ」を言語化します。これが採用ブランディングの核となる「採用コンセプト」です。

- 工務店の提供価値(パーパス)とは?:

- 私たちは何のために工務店を経営しているのか?

- 建てる家やサービスを通じて、顧客や地域にどのような価値を提供しているのか?

- 単に家を建てるだけでなく、どのような「想い」や「こだわり」があるのか?

自社の存在意義や理念を改めて見つめ直します。

- 働く魅力の棚卸し:

- 仕事のやりがい(完成した時の達成感、顧客の喜び、責任ある仕事など)は?

- 働く環境(人間関係の良さ、アットホームな雰囲気、プロフェッショナルな技術、地域への貢献、安定した仕事量など)は?

- 成長機会(資格取得支援、外部研修、ベテラン社員からの指導、新しい技術への挑戦など)は?

- 待遇や福利厚生(給与、休日、残業時間、各種手当、評価制度など)は?

- 「この会社で働くことで、どんな未来が待っているか?」を具体的に考えます。

特に工務店であれば、

- 地域密着で、自分が建てた家が街に残るやりがい

- 顔が見える顧客との関係性

- 職人として、または技術者としての専門性を深められる環境

- チームで一つのものを作り上げる喜び

- アットホームで風通しの良い人間関係

などが他産業にはない大きな魅力となり得ます。

- 採用コンセプトの言語化:

これらを分かりやすい言葉で表現します。キャッチフレーズや、採用に関わる全ての情報発信の軸となるメッセージを作成します。例えば、「地域と共に、技術と信頼で未来を創る」「お客様の『ありがとう』が最高の報酬」「温かいチームで、一生モノの技術を」など、自社の個性が際立ち、採用ターゲットに響くような言葉を選びます。

この採用コンセプトは、採用活動だけでなく、社内での意識統一や既存社員のエンゲージメント向上にも繋がります。採用難を乗り越えるためには、まず自社の魅力を自分たち自身が理解し、信じることが大切です。

Q&A:採用ブランディングに関するよくある疑問

Q1:採用ブランディングは大手企業やIT企業がやることでは?うちのような小さな工務店でも効果がある?

A1:いいえ、むしろ中小の工務店こそ採用ブランディングが重要なのです。大企業に比べて知名度で劣る分、働く環境の魅力、社長や社員の人柄、仕事のやりがいといった「定性的な価値」で差別化を図る必要があります。採用ブランディングは、まさにその隠れた魅力を掘り起こし、求職者にピンポイントで伝えるための強力なツールです。「小さな会社ならではの良さ」を最大限に活かすために、ぜひ取り組んでください。

Q2:採用ブランディングにはたくさん費用がかかる?

A2:費用のかけ方は様々です。もちろん、プロの業者に依頼して大掛かりな採用サイトや動画を作成すればそれなりの費用はかかります。しかし、採用ブランディングの本質は「自社の魅力を整理し、伝えること」です。まずはブログやSNSでの情報発信、社員インタビュー記事の作成など、自社でできることから始めることも可能です。最も重要なのは、従業員を巻き込み、自社の魅力を発信する「体制」を作ることであり、これは工夫次第で大きな費用をかけずに行えます。費用対効果で考えれば、採用難による採用活動の長期化やミスマッチによる早期離職の方が、はるかにコストがかかる可能性があります。

もう採用難で悩まない!工務店ならではの強みを活かした具体的な採用ブランディング手法と実践ステップ

採用難を克服するための採用ブランディング。前章では、基礎となる現状分析と採用コンセプトの定義について解説しました。ここでは、定義した採用コンセプトを基に、どのように具体的な採用ブランディング活動を展開していくのかを実践的なステップでご紹介します。工務店ならではの強みを最大限に活かす方法に焦点を当てます。

ステップ3:ターゲットに響く情報発信コンテンツの企画・作成

採用コンセプトが定まったら、いよいよそれを求職者に伝えるためのコンテンツを作成します。「どのような情報を」「どのような形で」伝えれば、設定した採用ターゲットの心に響くかを考えます。

- ターゲットが知りたい情報を考える:

求職者は、求人票の情報だけでは分からない「働くリアル」を知りたいと思っています。- 実際の仕事内容は? 一日のスケジュールは? 大変なことは?

- 職場の雰囲気は? どんな人たちが働いている?

- 入社後のキャリアパスは? どのように成長できる?

- 会社の理念や文化は? 社長はどんな人?

- 給与や休日以外の、制度や福利厚生は?(資格取得支援、工具支給など)

- 社員同士の関係性やイベントは?

- 担当した仕事や完成事例を見られる?

これらの疑問に答えるコンテンツを考えます。

- 工務店らしいコンテンツのヒント:

- 社員インタビュー: 年齢や職種を問わず、様々な社員に「なぜこの会社を選んだか」「仕事のやりがい」「入社して良かったこと」「将来の目標」などを語ってもらう。率直な言葉は信頼に繋がります。

- 一日密着ルポ: 特定の社員(例えば若手大工、現場監督、設計担当、営業マン)の一日に密着し、写真や動画でリアルな仕事風景を紹介します。使う道具や休憩時間の様子なども親近感が湧きます。

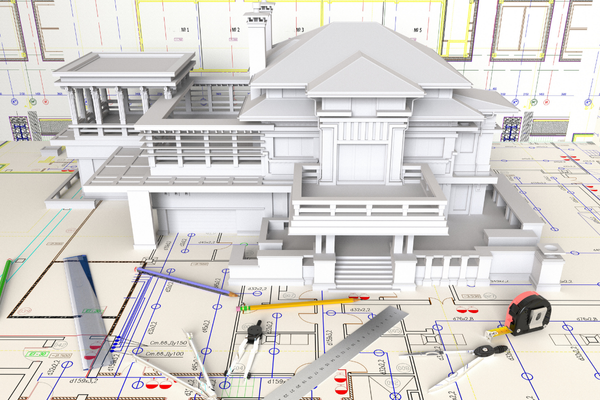

- 現場紹介: 建設中の現場の進捗状況や安全管理への取り組み、現場の雰囲気などを写真や動画で発信します。「どんな場所で働くのか」が具体的にイメージできます。

- 完成事例紹介: 顧客の許可を得て、完成した建物の写真やエピソードを紹介します。「自分たちが手掛けた仕事が形になる」という大きなやりがいを伝えることができます。顧客からの感謝の声なども含められるとなお良いでしょう。

- 社員座談会: 複数の社員がテーマに沿って自由に話す様子を公開します。人間関係の良さや、飾らない会社の雰囲気が伝わります。

- 社長のメッセージ: 社長の経営理念、将来ビジョン、社員への想いなどを動画や文章で発信します。トップの考えに共感する人は多く、特に中小企業では社長の人柄が大きな魅力となり得ます。

- 福利厚生の紹介: 数字だけでなく、「なぜこの制度があるのか」「実際にどのように活用されているか」といった背景や利用者の声を含めて具体的に紹介します。

- 技術やこだわり紹介: 工法へのこだわり、使う素材への想い、デザインへの考え方など、工務店ならではの専門性や情熱を伝えます。プロフェッショナルを目指す人材に響きます。

これらのコンテンツは、写真、動画、文章(ブログ記事)、イラストなど、様々な形式で作成します。ターゲットの年齢層やよく使う媒体に合わせて最適な形式を選びましょう。

ステップ4:効果的な情報発信チャネルの選定と運用

作成した採用ブランディングコンテンツを、どのように求職者に届けますか? 情報発信チャネル選びも採用難克服のための重要なステップです。やみくもに手を出すのではなく、設定した採用ターゲットが「どこで情報を探すか」を考えて選びます。

- 採用サイト(ホームページ内に掲載):

最も重要なチャネルです。求人情報に加え、ステップ3で企画した様々なコンテンツを掲載します。写真や動画を豊富に使い、デザインにもこだわることで、工務店の雰囲気やこだわりが伝わるようにします。「リクルートサイト」として独立させるか、既存のホームページ内に採用特設ページを設けます。 - 企業ブログ:

日々の会社の様子、社員の日常、現場の進捗、イベント参加レポートなどを定期的に更新します。堅苦しくない、親しみやすい文章で書くことで、会社のリアルな雰囲気を伝えることができます。特に社員が交代で書く形式にすると、多様な声や視点を含めることができます。 - SNS(Instagram, Facebook, X, TikTokなど):

- Instagram: 現場の美しい写真、完成した建物の写真、社員のオフショット、社内イベントの様子などを視覚的に訴求できます。若い世代やデザインに関心のある層に効果的です。リール動画なども活用できます。

- Facebook: 比較的年齢層の高いユーザーが多く、地域との繋がりや会社の歴史、イベント告知などに適しています。長文の投稿や複数枚の写真掲載にも向いています。

- X(旧Twitter): リアルタイムな情報発信やユーザーとの軽いコミュニケーションに適しています。現場の「なう」、社員のつぶやき(会社の雰囲気が伝わる範囲で)、メディア掲載情報などを速報的に流せます。

- TikTok: 短い動画でインパクトのある情報を伝えられます。若手社員の登場や、建設の過程を早送りで見せるなど、工夫次第で大きな注目を集める可能性があります。

どのSNSを選ぶか、複数のSNSを運用するかは、ターゲット層と自社のリソースを考慮して決めます。

- 会社説明会・現場見学会:

実際に会社や現場に来てもらうことで、写真や動画だけでは伝わらない空気感や社員の人柄を直接感じてもらえます。質疑応答の時間を設けることで、求職者の疑問や不安をその場で解消できます。特に現場見学会は、工務店の仕事内容や雰囲気をリアルに伝えるために非常に有効です。 - 求人媒体:

既存の求人媒体も重要なチャネルですが、単なる情報掲載にとどまらず、採用ブランディングで作成したコンテンツ(社員インタビュー記事へのリンク、採用サイトへの誘導など)を活用し、より魅力を伝える工夫を凝らします。 - リファラル採用(社員紹介):

既存社員からの紹介は、企業文化に合った信頼できる人材を確保する上で非常に効果的です。社員が「自分の知人に自信を持って紹介できる会社」であるためには、社内向けの採用ブランディング(エンゲージメント向上)が不可欠です。紹介制度を整え、社員に積極的に活用してもらえるような仕組みを整備します。

重要なのは、選んだチャネルで継続的に情報発信を行うことです。一度コンテンツを作って終わりではなく、定期的に更新し、求職者との接点を持ち続けることが採用ブランディング成功の鍵となります。特に工務店の場合、現場の「今」をタイムリーに伝えることが、関心を惹きつけ、他の工務店との差別化に繋がります。

ステップ5:社員を巻き込むインナーブランディングの実践

採用ブランディングは、採用担当者や経営者だけが行うものではありません。社員一人ひとりが「この会社で働くことに誇りを持っている」という状態を作り出すことが、最も強力な採用ブランディングとなります。これをインナーブランディングと呼びます。

- 企業理念・ビジョンの共有:

社長自身の言葉で、なぜこの会社が存在し、どこを目指しているのかを社員に語りかけます。社員が会社の方向性を理解し、共感することで、日々の仕事に意味を見出し、誇りを持って働くことに繋がります。 - 働く環境の改善:

長時間労働の是正、休日取得の推進、安全対策の徹底、人間関係の円滑化など、社員が働きやすく、安心して働ける環境を整備します。待遇面だけでなく、働く「質」を高めることが、社員の満足度とエンゲージメントに直結します。 - 評価制度の明確化と運用:

どのような行動や成果が評価されるのかを明確にし、適切に評価・フィードバックを行います。頑張りや成長が正当に認められる環境は、社員のモチベーションを高めます。 - 情報共有と風通しの良い組織文化:

会社の状況や決定事項を社員に共有し、意見を言いやすい雰囲気を作ります。社員が経営を「自分事」として捉えることで、主体性が生まれます。 - 社員参加型コンテンツの企画:

採用サイトやブログ、SNSに掲載するコンテンツに、積極的に社員に参加してもらいます。社員インタビュー、座談会、ブログ記事執筆、SNSへの写真投稿などを依頼します。社員自身が会社の魅力発信に携わることで、エンゲージメントが高まると同時に、よりリアルで魅力的な情報発信が可能になります。 - 社内報やイベントの活用:

社内報で社員の紹介や現場の成功事例を共有したり、社内イベント(食事会、BBQなど)で社員同士の交流を深めたりすることも、チームワークや一体感を高め、社内の良い雰囲気を醸成するインナーブランディングに繋がります。

社員がいきいきと働き、「うちの会社、結構いいよ!」と自信を持って言える状態こそが、採用難時代において最も強力な採用力となります。

Q&A:具体的な発信に関する疑問

Q3:どのような写真や動画を使えば効果的?

A3:求職者が「働くイメージ」を持てるような写真や動画が効果的です。具体的には、

- 実際に社員が働いているリアルな姿(笑顔、真剣な表情など)

- 現場の活気やチームワークが伝わる様子

- 完成後の美しい建物の写真

- 社員同士が休憩時間などに談笑しているオフショット

- 社屋や事務所の雰囲気

- 使っている道具や材料へのこだわり

などが挙げられます。プロのカメラマンや動画クリエイターに依頼することも有効ですが、最近ではスマートフォンでも kvalitativa動画撮影が可能になりました。社員の目線で飾り気のない日常を撮影するのも、リアルさが伝わって親近感に繋がります。ただし、暗い場所や整理整頓されていない場所での撮影は避け、清潔感と活気があるように見せることが重要です。

Q4:SNSでの発信は炎上リスクが怖い。どうしたらいい?

A4:SNSは多くの人に情報が届く反面、意図しない形で誤解を生んだり、批判に晒されたりするリスクもゼロではありません。リスクを軽減するためには、以下の点を心がけましょう。

- 発信する前に複数人で内容を確認する: 不適切・誤解を招く表現がないかチェックします。

- 個人情報や機密情報を含めない: 顧客情報はもちろん、社員のプライバシーに関わる情報も許可なく掲載しないようにします。

- 特定の政治や宗教、社会問題に関する個人的な見解は避ける: 会社の公式アカウントとしては中立的な立場であるべきです。

- ネガティブな情報をむやみに流さない: 社員の不満や顧客とのトラブルなどをそのまま書き込まないようにします。

- もし問題が発生したら、迅速かつ誠実に対応する: 放置したり、反論したりするのではなく、まずは状況を正確に把握し、丁寧な言葉で対応することが重要です。

また、発信する「人」を決めて、最低限のSNS研修を行うことも有効です。「採用ブランディングのために、どんな情報が役に立つか」という視点を社員と共有することで、協力的な体制を作ることができます。

採用難克服そしてその先へ:採用ブランディングの効果測定と継続改善、組織力強化への繋げ方

採用ブランディングは、一度行えば終わりという取り組みではありません。継続的に実施し、その効果を測定しながら改善していくことが、採用難を根本的に解決し、工務店の持続的な成長に繋がります。

ステップ6:採用ブランディングの効果測定とKPI設定

実施した採用ブランディング活動が、実際に採用難の解消に繋がっているのかを客観的に評価するためには、効果測定が不可欠です。どのような指標(KPI: Key Performance Indicator)を見るべきでしょうか。

- 量に関する指標:

- 応募者数: 採用サイト、各求人媒体、SNS経由など、チャネルごとの応募者数を計測します。採用ブランディング開始前と比較して、応募者数が増加したかを確認します。

- 採用サイトへのアクセス数・滞在時間: 採用ブランディングによって関心が高まり、サイトを訪れる人が増えたか、熱心に情報を見ているかを確認します。

- SNSのフォロワー数や投稿へのエンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど): 発信した情報がどのくらいの人に届き、どれだけ関心を持たれているかを示します。

- 会社説明会・現場見学会の参加者数: リアルな接点での関心度を測ります。

- 質に関する指標:

- 採用ターゲット合致率: 応募してきた候補者が、事前に設定した採用ターゲット像とどの程度合致しているかを評価します。質の高い応募が増えているかを確認します。

- 選考通過率: 応募者全体に対する書類選考通過者、面接通過者の割合を見ます。これも質の評価に繋がります。

- 内定承諾率: 内定を出した候補者のうち、何人が承諾してくれたかを示します。会社の魅力がしっかり伝わっているか、入社意欲を高められているかの重要な指標です。

- 入社後の定着率: 採用ブランディングを通じて入社した社員が、どのくらい定着しているかを確認します。ミスマッチが減り、企業文化に合った人材を採用できているかの最終的な評価です。

- 社員へのアンケート: 新しく入社した社員に、入社を決めた理由や入社前後のギャップ、入社後の満足度などをヒアリングします。既存社員に採用ブランディング活動への協力度や社内満足度をヒアリングすることも有効です。

これらのKPIを定期的に(例えば四半期ごとや半期ごと)測定し、採用ブランディング活動全体の成果を評価します。目標としていた数値を達成できたか、改善が必要な点は何かを洗い出します。

ステップ7:効果測定に基づいた継続的な改善

効果測定の結果を踏まえ、採用ブランディング活動を改善していきます。「採用難」という課題は常に変化するため、取り組みもアップデートが必要です。

- 効果の高かったチャネル・コンテンツの分析:

どの媒体からの応募が多かったか? 採用サイトのどのページがよく見られていたか? SNSでどの投稿への反応が良かったか? 効果の高かった施策はさらに強化し、そうでない施策は見直しの対象とします。 - ターゲットの反応とズレの確認:

想定していた採用ターゲットからの応募は来ているか? 来ている応募者は求める人物像と合致しているか? もしズレがある場合は、採用ターゲットの設定自体や、発信しているメッセージ、利用しているチャネルが適切かを見直します。 - 新しいコンテンツの企画・作成:

常に新しい切り口で工務店の魅力を伝えるコンテンツを企画・作成します。社員の成長ストーリー、新しい技術への挑戦、地域貢献活動への参加など、変化を恐れず様々な側面を発信してみましょう。 - 情報発信の頻度・タイミングの見直し:

Webサイトの更新頻度、ブログ記事の投稿ペース、SNSの投稿時間帯などが適切かを見直します。求職者が情報を探しそうな時期(例えば転職活動が活発になる時期)に合わせて発信を強化することも有効です。 - 社員からのフィードバック収集:

インナーブランディングの視点から、社員が採用活動やブランディングへの協力についてどう感じているか、社内の雰囲気はどう変化したかを定期的にヒアリングします。 - 競合や市場の変化への対応:

他の工務店がどのような採用活動を行っているか、求職者のトレンドがどのように変化しているかを常に情報収集し、自社の採用ブランディング戦略に反映させます。

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すように、計画・実行した採用ブランディングの効果を測定し、その結果に基づいて改善策を立案・実行していくことが重要です。この継続的な努力が、安定した採用力と高い定着率に繋がります。

ステップ8:採用ブランディングを組織力強化に繋げる

採用ブランディングの目的は採用難の解消だけではありません。成功すれば、それは工務店全体の組織力強化に繋がります。

- 社員のエンゲージメント向上:

採用ブランディングの過程で自社の魅力や理念を再確認し、それを社内外に発信することは、社員自身の会社への誇りや愛着を深めます。自分が貢献している会社が外部から評価されていると実感できれば、モチベーションは向上します。 - 企業文化の浸透と強化:

採用ブランディングで明確にした理念や価値観を社内に浸透させることで、社員一人ひとりの意識や行動が統一され、強い企業文化が醸成されます。これにより、チームワークが向上し、生産性やサービスの質も高まります。 - 採用した人材の早期活躍:

採用ブランディングによって企業のリアルな姿を十分に理解した上で入社した人材は、企業文化への適応が早く、早期に活躍する可能性が高まります。ミスマッチが少ないため、研修コストやマネジメントコストの削減にも繋がります。 - 社員紹介(リファラル採用)の活性化:

社員が「自分の会社を誰かに勧めたい」と思えるほどエンゲージメントが高まれば、最も採用コストが低く、かつ質の高い人材が集まりやすいリファラル採用が活性化します。これは採用難時代において非常に強力な採用チャネルとなります。 - 顧客や地域社会からの信頼向上:

働く社員がいきいきとしている工務店は、顧客や地域社会からの信頼も得やすくなります。「あの工務店は人が良いね」「社員が楽しそうに働いているね」といった評判は、事業ブランディングにもプラスに働き、良質な顧客や協力業者との関係構築にも繋がります。

採用ブランディングは、単なる採用手法ではなく、工務店を「人が集まる」「人が育つ」「人が輝く」組織へと変革するための経営戦略の一部と捉えることができます。厳しい採用難の状況を、自社の魅力を再発見し、組織を磨き上げる機会と捉え、採用ブランディングに全社で取り組んでいきましょう。

Q&A:効果測定・継続に関する疑問

Q5:効果測定は手間がかかりそう。どこから始めれば良い?

A5:全てのKPIを一度に完璧に測定する必要はありません。まずは、最も重要な目標(例:応募者数を〇名増やす、内定承諾率を〇%向上させる)に対して、 direct impactを与えるであろういくつかの指標に絞って測定することから始めましょう。例えば、「採用サイトのアクセス数」「特定の求人媒体からの応募者数」「面接時に候補者から会社を知ったきっかけを聞く」など、簡単に測定できるものから着手します。ツール(Google Analyticsでのサイト分析、SNSのインサイト機能など)の活用や、採用管理シートでの手動集計でも十分です。重要なのは、全く測定しないのではなく、何らかの形で変化を追っていくことです。

Q6:採用ブランディングを継続するためのモチベーション維持は?

A6:採用ブランディングは長期的な取り組みです。すぐに劇的な効果が出なくても諦めないことが重要です。モチベーションを維持するためには、

- 成功体験を共有する: 採用ブランディングによって採用できた社員の活躍を共有したり、社員インタビューが好評だった、SNSのフォロワーが増えたといった小さな成功も社内で共有し、関係者のモチベーションを高めます。

- 取り組みを「見える化」する: 採用ブランディングの進捗状況や効果測定の結果を定期的に社内全体に共有します。

- 社員の意見を反映する: 一方的な情報発信だけでなく、社員からのコンテンツアイデアを募集したり、フィードバックを取り入れたりして、社員を巻き込み続ける工夫をします。

- 外部の情報を参考にする: 他社の採用成功事例や採用市場のトレンドについて情報収集し、自社の取り組みのヒントを得たり、新たな挑戦への意欲を掻き立てたりします。

採用難という厳しい状況だからこそ、地道な努力の積み重ねが、必ず未来の採用成功に繋がります。

まとめ

工務店経営者の皆様にとって、人材確保は事業継続の根幹に関わる課題です。「採用難」という厳しい現実に対し、この記事では「採用ブランディング」が強力な解決策となり得ることを解説しました。採用ブランディングは、単に求人を出すのではなく、自社の隠れた魅力や「らしさ」を言語化し、採用ターゲットに効果的に伝えるための戦略的な取り組みです。現状分析から始め、工務店独自の強みを活かした採用コンセプトを定義し、ターゲットに響くコンテンツを作成しました。Webサイト、SNS、ブログなどを賢く活用し、最も重要な要素である「社員を巻き込むインナーブランディング」の実践方法も具体的に示しました。採用ブランディングは一度きりではなく、効果測定に基づいた継続的な改善が必要です。この記事で紹介した8つのステップは、決して容易な道のりではないかもしれませんが、一つずつ実践していくことで、貴社は採用難という課題を乗り越え、求める人材を着実に引き寄せることができるようになります。そして、それは単なる採用成功に留まらず、社員のエンゲージメント向上、強い企業文化の醸成、ひいては工務店全体の組織力強化と持続的な成長へと繋がります。厳しい時代だからこそ、自社の真価を見つめ直し、自信を持って未来への一歩を踏み出してください。貴社の採用ブランディングの成功を心より応援しています。

工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら

商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置

友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook

工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール

関連記事

-

-

モデルハウスの魅力を最大限に引き出す展示方法

2025/07/19 |

人口減少・少子高齢化、競争の激化、集客や成約率の低迷――現代の工務店経営は、多くの難題に直面していま...

-

-

イベントからのコンバージョン率を高める戦略

2025/06/19 | 工務店

工務店を経営されている皆様、日々の集客や契約獲得にご尽力されていることと存じます。特に住宅業界におい...

-

-

住宅展示場の費用対効果を最大化する出展計画

2025/07/14 |

工務店経営者の多くが抱く最大の課題のひとつは、限られた予算やスタッフで住宅展示場への出展効果をいかに...

-

-

魅力度UP!モデルハウスの照明で空間を最大限に活かす方法

2025/07/22 | 工務店

工務店経営者の皆様、集客や契約率向上に貢献するモデルハウスの魅力、最大限に引き出せていますか?多くの...

- PREV

- 従業員育成で工務店の生産性を高める

- NEXT

- リスティング広告で即効性のある集客!工務店の運用術